アスベスト(石綿)は、その優れた特性から過去に多くの建築物や製品に使用されてきましたが、その微細な繊維が人体に与える深刻な健康被害が明らかになり、現在では使用が厳しく制限されています。アスベストによる健康被害は、曝露から数十年という長い潜伏期間を経て発症することが特徴であり、その症状や病態は多岐にわたります。本記事では、アスベストが人体にどのような影響を及ぼすのか、なぜ有害なのか、そして具体的にどのような病気を引き起こすのかを、公的機関の情報を基に詳細に解説します。アスベスト関連疾患の早期発見と適切な対策のために、正確な知識を身につけましょう。

アスベストとは?なぜ人体に有害なのか

アスベスト、または石綿(せきめん、いしわた)とは、天然に産出する繊維状の鉱物の総称です。その繊維は非常に細く、肉眼では見えないほど微細でありながら、耐熱性、耐火性、耐摩耗性、耐腐食性、電気絶縁性といった多くの優れた特性を兼ね備えています。これらの特性から、アスベストはかつて「奇跡の鉱物」とも称され、建材、自動車のブレーキライニング、配管の断熱材など、多岐にわたる工業製品や建築材料に広く利用されてきました。

アスベストの基本的な性質と用途

アスベストは、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)など、いくつかの種類に分類されます。中でもクリソタイルが最も多く使用されていました。これらのアスベスト繊維は、非常に丈夫で柔軟性があり、織物やセメント製品に混ぜ込むことで、製品の強度や耐久性を飛躍的に向上させることができました。特に、建築物の耐火・断熱材としての利用は一般的であり、高度経済成長期の日本において、多くの建物にアスベスト含有建材が使用されました。

アスベストが健康被害を引き起こすメカニズム

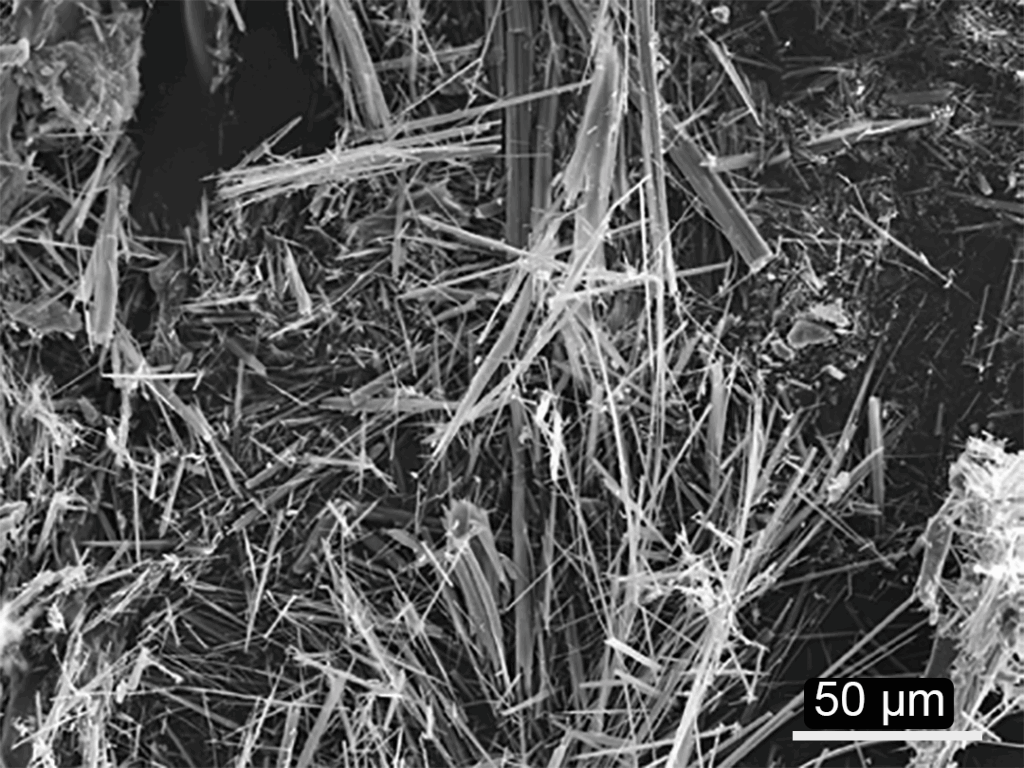

アスベストが人体に有害である最大の理由は、その微細な繊維の形状と耐久性にあります。アスベスト繊維は非常に細く、空気中に飛散すると容易に吸入されてしまいます。一度吸入されたアスベスト繊維は、気管支や肺の奥深くにある肺胞にまで到達し、そこで長期間にわたって滞留します。人間の体には異物を排出する機能が備わっていますが、アスベスト繊維は非常に丈夫で分解されにくいため、体内で完全に排出されることなく、肺組織内に蓄積されていきます。

この蓄積されたアスベスト繊維が、周囲の細胞や組織に物理的・化学的な刺激を与え続けることで、炎症や細胞の損傷を引き起こします。長期間にわたる刺激は、細胞の遺伝子変異を誘発し、最終的にがんなどの重篤な疾患へと発展する可能性が高まります。特に、肺の深部に到達した細い繊維ほど、その有害性が高いとされています [1]。

出典:U.S. Geological Survey (USGS)「Scanning Electron Image of Vermiculite Asbestos」

アスベスト使用規制の歴史と現状

アスベストの健康被害が明らかになるにつれて、世界各国でその使用が規制されるようになりました。日本では、1975年に建築物への石綿吹き付け作業が原則禁止されたのを皮切りに、段階的に規制が強化されてきました。2004年にはアスベスト含有製品の製造等が禁止され、最終的には2006年にアスベストの使用が全面的に禁止されました。これにより、新たなアスベスト製品の製造や使用は行われなくなりましたが、過去に建てられた建築物には依然としてアスベスト含有建材が残されており、解体や改修工事の際には飛散防止対策が不可欠となっています。

アスベストが引き起こす主な健康被害と症状

アスベスト繊維を吸入すると、その繊維は肺の奥深くに到達し、体内で分解されずに長期間留まります。この滞留した繊維が、細胞や組織に慢性的な炎症や損傷を引き起こし、最終的に様々な重篤な健康被害へと繋がります。アスベスト関連疾患の最大の特徴は、曝露から発症までに非常に長い潜伏期間があることです。数十年を経て症状が現れることが多く、その頃には病気が進行しているケースも少なくありません。

肺の深部で起こる変化:アスベストの体内挙動

吸入されたアスベスト繊維は、その形状や大きさによって肺の異なる部位に沈着します。特に細く長い繊維は、肺の末梢にある肺胞にまで到達しやすく、そこでマクロファージなどの免疫細胞に取り込まれても完全に分解されずに残存します。これらの繊維は、肺組織内で線維化を促進するサイトカインの放出を刺激し、慢性的な炎症反応を引き起こします。この炎症と線維化のプロセスが、肺の機能を徐々に低下させ、様々な疾患の発症に繋がるのです。

長い潜伏期間を経て発症する病気

アスベスト関連疾患の潜伏期間は、病気の種類によって異なりますが、一般的に10年から50年と非常に長いのが特徴です。これは、アスベスト繊維が体内でゆっくりと作用し、細胞レベルでの変化が蓄積されるまでに時間を要するためです。そのため、過去にアスベストに曝露した経験がある方は、現在症状がなくても定期的な健康チェックが重要となります。

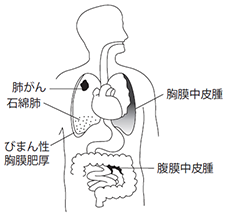

石綿肺:肺の線維化と呼吸機能への影響

石綿肺(せきめんはい)は、アスベストを大量に吸入することで肺が線維化する「じん肺」の一種です。アスベスト繊維が肺組織に沈着し、慢性的な炎症と修復の繰り返しによって肺が硬くなり、弾力性を失っていく病態を指します。初期段階では、軽い息切れや運動能力の低下、咳、痰の増加といった症状が見られますが、病気が進行すると呼吸困難が顕著になり、重度の呼吸不全に至ることもあります。石綿肺の潜伏期間は、一般的に15年から20年とされています [1]。

肺がん:アスベストと喫煙の複合リスク

アスベスト曝露は、原発性肺がんの主要な原因の一つです。気管支や肺胞を覆う上皮細胞に発生する悪性腫瘍であり、咳、痰、血痰、胸の痛み、息苦しさ、発熱などの症状が現れます。アスベストによる肺がんの発症メカニズムは完全には解明されていませんが、肺細胞に取り込まれたアスベスト繊維の物理的刺激や化学的作用が、細胞の遺伝子に損傷を与え、がん化を促進すると考えられています。特に、アスベスト曝露と喫煙が重なると、肺がんの発症リスクが相乗的に高まることが指摘されており、喫煙者は非喫煙者に比べてはるかに高いリスクを負います。肺がんの潜伏期間は30年から40年と長く、曝露量が多いほど発症リスクが高まります [1, 2]。

中皮腫:胸膜・腹膜・心膜に発生する悪性腫瘍

中皮腫(ちゅうひしゅ)は、肺を覆う胸膜、肝臓や胃などの臓器を覆う腹膜、心臓および大血管の起始部を覆う心膜といった「漿膜(しょうまく)」に発生する悪性腫瘍です。アスベスト関連疾患の中でも特に悪性度が高く、治療が難しいがんとされています。約8割が悪性胸膜中皮腫であり、胸痛、咳、呼吸困難、胸部圧迫感、発熱、体重減少などの症状が見られます。腹膜中皮腫は、早期には症状が出にくいですが、進行すると腹水貯留による腹部の膨満感、腹痛、食欲不振などが現れることがあります。中皮腫の潜伏期間は20年から50年と非常に長く、若い時期にアスベストを吸入した方が発症しやすい傾向があります [1, 2]。

びまん性胸膜肥厚:胸膜の炎症と呼吸困難

びまん性胸膜肥厚(びまんせい きょうまく ひこう)は、肺を覆う胸膜が慢性的な炎症によって線維化し、厚くなる病気です。比較的高濃度のアスベストに曝露した場合に発症すると言われています。胸膜の線維化は徐々に広がり、肺の動きを制限するため、呼吸機能が低下します。初期には無症状であるか、軽度の運動時の息切れが見られる程度ですが、病気が進行すると呼吸困難、反復性の胸痛、呼吸器感染症の繰り返しなどが現れることがあります。びまん性胸膜肥厚の潜伏期間は30年から40年とされています [1]。

良性石綿胸水:胸腔内の液体貯留と再発リスク

良性石綿胸水(りょうせい せきめん きょうすい)は、アスベスト曝露によって胸腔内に胸水が貯留する病態です。比較的高濃度のアスベストを吸入した場合に発症するとされています。症状としては、呼吸困難や胸の痛みがある場合と、自覚症状がない場合があります。胸水は自然に消失することもありますが、長期にわたって残存したり、再発を繰り返したりすることもあります。また、良性石綿胸水を繰り返すことで、びまん性胸膜肥厚に進行し、呼吸機能障害をきたすケースも報告されています。潜伏期間は10年から40年以上と幅広いです [1]。

アスベスト健康被害に関する公的機関の見解

アスベストによる健康被害は、その深刻さから世界中の公的機関が警鐘を鳴らし、対策を講じています。ここでは、世界保健機関(WHO)と日本の厚生労働省の見解を基に、アスベストの危険性とその関連疾患について解説します。

WHO(世界保健機関)によるアスベストの危険性評価

世界保健機関(WHO)は、アスベストの全ての形態(クリソタイルを含む)が人に対して発がん性があることを明確に指摘しています。WHOの報告によると、アスベストへの曝露は、肺がん、喉頭がん、卵巣がん、そして胸膜や腹膜に発生する悪性中皮腫を引き起こすことが確認されています。さらに、アスベストは肺の線維化である石綿肺などの慢性呼吸器疾患や、その他の肺への悪影響の原因となることも科学的に裏付けられています [3]。

WHOは、アスベスト関連疾患を予防する最も効果的な方法は、あらゆる形態のアスベストの使用を中止し、曝露を防止することであると強調しています。すでに50以上のWHO加盟国が法的措置を通じてアスベストの使用を禁止しており、低リスクの代替材料への転換を推奨しています。また、既存のアスベストが残存する場所でのメンテナンス作業や除去作業、建築廃棄物の処理時における作業員の保護も重要であると述べています [3]。

厚生労働省が示すアスベスト関連疾患

日本の厚生労働省も、アスベストによる健康被害について詳細な情報を提供し、国民への注意喚起と対策を推進しています。厚生労働省のQ&Aによると、石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因となり、肺がんを引き起こす可能性があることがWHOの報告として紹介されています [2]。

厚生労働省は、石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て発症する特徴があることを強調しており、特に中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間を経て発病することが多いと指摘しています。仕事を通してアスベストを扱っていた方々に対しては、定期的な健康診断の受診を推奨しており、事業主にはその実施義務があることを明記しています(労働安全衛生法) [2]。

また、厚生労働省は、アスベストを吸うことにより発生する主な疾病として、肺がん、悪性中皮腫、石綿肺などを挙げており、これらの疾病が業務上疾病と認定された場合には、労災保険で治療が可能であるとしています [2]。

アスベスト健康被害への対策と予防

アスベストによる健康被害は、一度発症すると治療が困難な場合が多く、何よりも曝露を避けることが最も重要な予防策となります。過去にアスベストに曝露した可能性がある方や、現在もアスベスト含有建材が残る環境にいる方は、適切な対策と定期的な健康管理が不可欠です。

曝露を避けるための注意点

アスベスト繊維は、建材の劣化や解体・改修工事の際に空気中に飛散しやすくなります。一般の生活空間において、通常の使用状態にあるアスベスト含有建材から大量のアスベストが飛散する可能性は低いとされていますが、以下の点に注意が必要です。

・ 不必要な接触を避ける

アスベスト含有が疑われる建材(例:古い建物の天井や壁の吹き付け材、屋根材など)には、むやみに触れたり、傷つけたりしないようにしましょう。破損した部分からは繊維が飛散する可能性があります。

・ DIY作業時の確認

自宅の改修や解体作業を行う際は、事前に建築物の設計図書を確認したり、専門業者に調査を依頼したりして、アスベスト含有建材が使用されていないかを確認することが重要です。アスベスト含有建材の除去や処理は、専門知識と適切な保護具、設備が必要なため、必ず専門業者に依頼してください。

・ 工事現場への接近を避ける

アスベスト含有建材の解体・改修工事が行われている現場には、不用意に近づかないようにしましょう。作業現場では、飛散防止のための厳重な対策が取られていますが、万が一の事態に備えることが大切です。

・ 清掃時の注意

アスベストが飛散している可能性がある場所を清掃する際は、乾いた状態での掃き掃除や高圧洗浄は避け、湿らせた布で拭き取るなど、繊維の飛散を最小限に抑える方法を取りましょう。可能であれば、専門業者に相談することをお勧めします。

健康診断の重要性

アスベスト関連疾患は、前述の通り長い潜伏期間を経て発症するため、早期発見が非常に重要です。特に、過去にアスベストに曝露した経験がある方や、アスベスト関連業務に従事していた方は、定期的な健康診断を必ず受けるようにしましょう。

・ 対象者

過去にアスベストを取り扱う業務に従事していた方、アスベスト含有建材が使用された建物での勤務経験がある方、アスベスト飛散の可能性があった地域に居住していた方などが対象となります。

・ 検査内容

胸部X線検査、胸部CT検査、呼吸機能検査などが一般的です。これらの検査により、肺の線維化や胸膜の変化、腫瘍の有無などを早期に発見できる可能性があります。

・ 相談窓口

アスベストによる健康被害が心配な方、健康診断の受診を検討している方は、地域の保健所や医療機関、労働基準監督署、環境再生保全機構などの相談窓口を利用しましょう。専門家が適切なアドバイスや情報提供を行ってくれます。

アスベストによる健康被害は、過去の負の遺産として今もなお多くの人々に影響を与え続けています。しかし、正しい知識と適切な対策、そして定期的な健康管理によって、そのリスクを低減し、早期発見・早期治療に繋げることが可能です。ご自身や大切な人の健康を守るためにも、アスベストに関する情報を常に意識し、行動することが求められます。

出典:環境再生保全機構「石綿(アスベスト)関連疾患」https://www.erca.go.jp/asbestos/what/higai/shikkan.html

参考文献

[1] World Health Organization (WHO). Asbestos Fact Sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asbestos (2024年9月27日更新)

[2] 厚生労働省. アスベスト(石綿)に関するQ&A. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/topics/tp050729-1.html

[3] U.S. Geological Survey (USGS). Scanning Electron Image of Vermiculite Asbestos. https://www.usgs.gov/media/images/scanning-electron-image-vermiculite-asbestos

[4] 環境再生保全機構. 石綿(アスベスト)関連疾患. https://www.erca.go.jp/asbestos/what/higai/shikkan.html