中皮腫は、アスベスト(石綿)への曝露が主な原因とされる悪性腫瘍であり、その初期症状は非常に気づきにくいという特徴があります。特に胸膜中皮腫や腹膜中皮腫は、病状が進行するまで自覚症状が現れにくいため、早期発見が極めて困難な疾患として知られています。しかし、わずかな兆候を見逃さず、適切なタイミングで医療機関を受診することが、その後の治療において重要な意味を持ちます。本記事では、中皮腫、特に胸膜中皮腫と腹膜中皮腫の初期症状から進行後の変化、そしてそれらの症状に気づいた際の適切な対処法について、詳細かつ網羅的に解説します。アスベスト曝露の経験がある方や、ご自身の健康状態に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みいただき、中皮腫に関する理解を深めていただければ幸いです。

中皮腫の基礎知識と初期症状の重要性

中皮腫とは:アスベストとの関連性

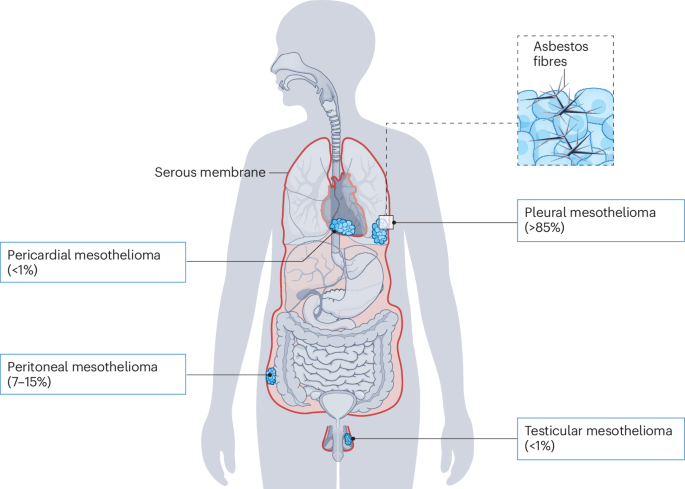

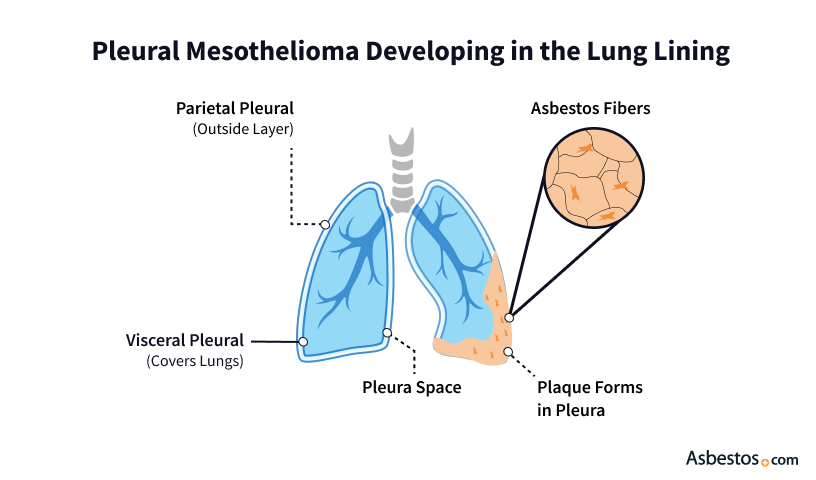

中皮腫(ちゅうひしゅ、Mesothelioma)は、肺や心臓、腹部などの臓器を覆う「中皮」と呼ばれる膜から発生する悪性腫瘍の総称です。この中皮は、胸腔(肺を覆う胸膜)、腹腔(腹部の臓器を覆う腹膜)、心臓の周りの心膜、男性の精巣を覆う鞘膜などに存在します。中皮腫の発生には、アスベスト(石綿)への曝露が深く関わっていることが科学的に証明されており、特に胸膜中皮腫の約80%以上がアスベスト曝露に起因するとされています。アスベストは、かつて建材や摩擦材などに広く使用されていましたが、その微細な繊維を吸入することで、数十年という長い潜伏期間を経て中皮腫を発症するリスクが高まります。

アスベスト繊維は非常に細かく、一度吸入されると肺の奥深くまで到達し、体外に排出されにくい性質を持っています。これらの繊維が胸膜や腹膜などの組織に慢性的な炎症や損傷を引き起こし、最終的に細胞の異常増殖を促して中皮腫へと発展すると考えられています。アスベスト曝露から中皮腫発症までの期間は、一般的に30年から50年と非常に長く、過去にアスベストを取り扱っていた職業に従事していた方や、アスベスト含有建材が使用された建物に居住・勤務していた方は、特に注意が必要です。

中皮腫は、その発生部位によって主に以下の種類に分類されます。

・ 胸膜中皮腫(Pleural Mesothelioma)

最も多く見られるタイプで、肺を覆う胸膜に発生します。

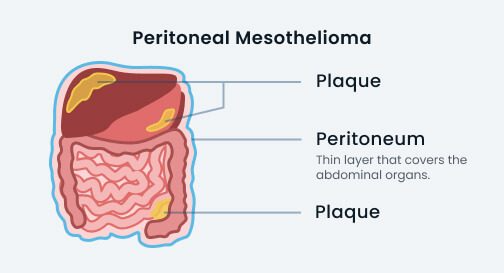

・ 腹膜中皮腫(Peritoneal Mesothelioma)

腹部の臓器を覆う腹膜に発生します。

・ 心膜中皮腫(Pericardial Mesothelioma)

心臓を覆う心膜に発生します。

・ 精巣鞘膜中皮腫(Tunica Vaginalis Testis Mesothelioma)

精巣を覆う鞘膜に発生します。

これらのうち、本記事では特に患者数の多い胸膜中皮腫と腹膜中皮腫に焦点を当て、その初期症状と進行後の変化について詳しく解説します。

なぜ初期症状の把握が重要なのか

中皮腫の初期症状の把握は、その後の治療方針や予後に大きく影響するため、極めて重要です。しかし、中皮腫の初期段階では、特異的な症状がほとんど現れないか、他の一般的な疾患と区別がつきにくい症状が多いため、見過ごされがちです。例えば、胸膜中皮腫の初期は、胸部X線写真でわずかな胸水を肋骨横隔膜角に認めるのみで、患者自身は無症状であることがほとんどです。このような段階で発見されるケースは、アスベスト関連業務に従事する方々が受ける年1回の定期健康診断において、偶然に胸水が発見され、その後の精密検査でステージI~IIの中皮腫と判明するといった非常に限られた状況です。

症状が進行し、労作時の呼吸困難、胸痛、胸部圧迫感などが現れる頃には、すでに病期がステージIII期以上に進行していることが多く、治療の選択肢が狭まる可能性があります。腹膜中皮腫においても、初期には腹部膨満感や漠然とした腹痛など、他の消化器疾患と区別がつきにくい症状が多いため、診断が遅れる傾向にあります。早期に症状を認識し、専門医の診察を受けることで、より効果的な治療介入が可能となり、生活の質の維持や予後の改善に繋がる可能性が高まります。そのため、アスベスト曝露歴がある方や、関連する症状に心当たりのある方は、わずかな体調の変化にも注意を払い、積極的に医療機関を受診することが肝要です。

胸膜中皮腫の初期症状と進行に伴う変化

初期段階では無症状:胸部X線写真での発見

胸膜中皮腫は、その発生初期においてはほとんど自覚症状を伴いません。これは、胸膜に発生する腫瘍が小さく、肺の機能に大きな影響を与えないためです。多くの場合、初期の胸膜中皮腫は、胸部X線写真でわずかな胸水が肋骨横隔膜角(ろっこつおうかくまくかく)に認められることで発見されます。肋骨横隔膜角とは、肋骨と横隔膜が交わる部分のことで、ここに少量の胸水が溜まることは、通常の健康診断では見過ごされがちな変化です。

アスベスト関連業務に従事していた方々が受ける年1回の定期健康診断では、このようなわずかな胸水の貯留が発見されることがあります。そして、その後の精密検査、例えばCTスキャンや胸腔鏡検査などによって、中皮腫のステージI~IIと診断されるケースが存在します。この段階での発見は非常に稀であり、患者自身が症状を訴えて医療機関を受診する頃には、すでに病状が進行していることがほとんどです。そのため、アスベスト曝露歴のある方は、自覚症状がなくても定期的な健康診断を継続し、胸部X線写真やCTスキャンなどの画像診断を注意深く受けることが、早期発見の唯一の機会となり得ます。

出典:Nature Reviews Disease Primers(年不明)「Pleural mesothelioma」

https://www.nature.com/articles/nrdp201766/figures/1

進行期に現れる主な症状:呼吸困難、胸痛、胸部圧迫感

胸膜中皮腫がステージIII期以上に進行すると、様々な自覚症状が現れるようになります。最も頻繁にみられる症状の一つが「労作時の呼吸困難」です。これは、胸膜に発生した腫瘍が肺を圧迫したり、胸水が多量に貯留したりすることで、肺の膨張が妨げられ、酸素交換の効率が低下するために起こります。初期の段階では、激しい運動時にのみ呼吸の苦しさを感じる程度ですが、病状が進行するにつれて、日常生活における軽い動作でも息切れを感じるようになります。しかし、この呼吸困難は酸素吸入によって一時的に改善することが多く、中には酸素ボンベを携帯しながら旅行に出かけたり、自転車に乗ったりする患者さんもいると報告されています。

呼吸困難と並んで多く見られるのが「胸痛」や「胸部圧迫感」です。胸痛の程度は患者によって千差万別であり、低気圧の通過時に感じる程度の軽い痛みから、日常生活に支障をきたすほどの激痛まで様々です。手術を受けた患者さんの中には、術後に胸痛を経験する方もいますが、その痛みは内服薬や麻酔科のペインクリニックでの治療によって概ね改善されることが多いです。痛みが強い場合でも、WHOが推奨する痛みのコントロール方法に従い、鎮痛剤から医療用麻薬(依存性はほとんどないとされています)まで段階的に使用することで、痛みのない生活を送ることが可能です。痛みを我慢せず、主治医に伝えること、あるいは医療相談室のケースワーカーやセカンドオピニオンを活用することが重要です。

精神的な症状と対処法:不眠、うつ状態

中皮腫のような重篤な疾患を抱えることは、患者さんの精神状態にも大きな影響を与えます。診断の告知や病状の進行、治療による身体的負担などから、「不眠」や「ゆううつだ」「不安だ」といった「うつ状態」が初期の段階から現れることがあります。これらの精神的な症状は、身体的な苦痛と同様に、患者さんの生活の質(QOL)を著しく低下させる要因となります。

しかし、これらの精神的な症状は、適切な内服薬や精神的なサポートによって改善することが可能です。患者さん自身が「眠れない」「ゆううつだ」「不安だ」といった感情を主治医や医療スタッフに率直に伝えることが、適切な治療への第一歩となります。精神科医や心療内科医との連携、あるいはカウンセリングなどを通じて、心のケアを受けることも重要です。身体的な治療と並行して精神的なケアを行うことで、患者さんは病気と向き合い、より穏やかな生活を送ることができるようになります。家族や周囲のサポートも、患者さんの精神的な安定には不可欠です。

出典:Pleural Mesothelioma Center(年不明)「Pleural Mesothelioma: Causes, Symptoms & Treatment」

https://www.pleuralmesothelioma.com/mesothelioma/pleural/

進行に伴う全身症状:腫瘍熱、体重減少、倦怠感

胸膜中皮腫が進行すると、局所的な症状だけでなく、全身に影響を及ぼす症状も現れるようになります。これらは、がん細胞が体内で活発に活動することで引き起こされるもので、患者さんの体力や生活の質を大きく低下させる要因となります。代表的な全身症状としては、「腫瘍熱(しゅようねつ)」、「体重減少」、「倦怠感(けんたいかん)」が挙げられます。

腫瘍熱は、がん細胞が産生する物質や、がんによる炎症反応によって引き起こされる発熱で、感染症による発熱とは異なり、解熱剤が効きにくい場合もあります。持続的な微熱が続くこともあれば、高熱が出ることもあり、患者さんにとっては大きな負担となります。体重減少は、食欲不振や消化吸収能力の低下、あるいはがん細胞が大量のエネルギーを消費することによって引き起こされます。特に、意図しない体重減少は、がんの進行を示す重要なサインの一つとされています。倦怠感は、身体的・精神的な疲労感が持続する状態で、十分な休息をとっても回復しないのが特徴です。貧血、栄養状態の悪化、あるいはがん自体が引き起こす炎症反応などが原因と考えられています。

これらの全身症状は、中皮腫が進行した一定の割合の患者さんに現れる症状であり、その出現は病状の悪化を示唆する可能性があります。症状が現れた場合は、速やかに主治医に報告し、適切な対症療法や栄養管理などのサポートを受けることが重要です。

腹膜中皮腫の初期症状と進行に伴う変化

腹部に現れる主な症状:腹部膨満、腹痛、食欲不振など

腹膜中皮腫は、腹部の臓器を覆う腹膜に発生する悪性腫瘍であり、その初期症状は胸膜中皮腫と同様に非特異的で、他の一般的な消化器疾患と区別がつきにくいことが多いです。しかし、病状が進行するにつれて、腹部に特有の症状が現れるようになります。最も特徴的な症状の一つが「腹部膨満(ふくぶぼうまん)」です。これは、腹膜に発生した腫瘍が大きくなったり、腹水が貯留したりすることで、お腹が張って膨らむ感覚を指します。初期には食後の軽い膨満感程度かもしれませんが、進行すると衣服がきつくなったり、呼吸が苦しくなったりするほどの強い膨満感を感じるようになります。

腹部膨満と並んで多く見られるのが「腹痛」です。腹痛の程度や性質は様々ですが、持続的な鈍痛から、間欠的な鋭い痛みまであります。また、腹膜に腫瘍が広がることで、消化器系の機能が低下し、「食欲不振」を訴える患者さんも多くなります。食欲不振は、栄養状態の悪化や体重減少に直結するため、注意が必要です。これらの症状は、日常生活に大きな影響を及ぼし、患者さんの生活の質を著しく低下させる原因となります。

出典:Pleural Mesothelioma Center(年不明)「Peritoneal Mesothelioma: Causes, Symptoms and Treatment Options」

https://www.pleuralmesothelioma.com/mesothelioma/peritoneal/

消化器系の合併症:悪心・嘔吐、腹水、腸閉そく

腹膜中皮腫が進行すると、腹部膨満や腹痛といった症状に加えて、消化器系の様々な合併症を引き起こすことがあります。代表的なものとして、「悪心(おしん)・嘔吐(おうと)」、「腹水(ふくすい)」、「腸閉そく(ちょうへいそく)」が挙げられます。

悪心・嘔吐は、腹膜に広がる腫瘍が消化管を圧迫したり、消化管の動きを妨げたりすることで生じます。また、腹水が大量に貯留することで胃が圧迫され、吐き気や嘔吐を引き起こすこともあります。これらの症状は、食事の摂取を困難にし、栄養状態のさらなる悪化を招く可能性があります。

腹水は、腹膜中皮腫の進行に伴って高頻度に見られる症状です。腹膜に発生した腫瘍から水分が滲み出たり、リンパ液の流れが滞ったりすることで、腹腔内に異常に液体が貯留する状態を指します。腹水が貯留すると、腹部膨満感が強まり、呼吸困難や食欲不振、消化器症状が悪化するなど、患者さんの苦痛が増大します。腹水は、利尿剤の投与や腹腔穿刺(ふくくうせんし)による排液などで一時的に症状を緩和することができますが、根本的な治療には中皮腫自体の治療が必要です。

腸閉そくは、腹膜に広がる腫瘍が腸管を狭窄させたり、癒着を引き起こしたりすることで、腸の内容物の通過が妨げられる状態です。腸閉そくが発生すると、激しい腹痛、悪心・嘔吐、腹部膨満、排便停止などの症状が現れ、緊急の処置が必要となる場合があります。重度の腸閉そくは、手術やステント留置などで対処されることがありますが、再発を繰り返すことも少なくありません。

これらの消化器系の合併症は、腹膜中皮腫の進行を示す重要なサインであり、患者さんの生活の質に大きな影響を与えます。症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが不可欠です。

症状に気づいたら:医療機関の受診と痛みのコントロール

早期受診の重要性:呼吸器科への相談

中皮腫の初期症状は非常に非特異的であり、他の一般的な疾患と見分けがつきにくいことが多いため、患者さん自身が中皮腫を疑って医療機関を受診することは容易ではありません。しかし、アスベスト曝露歴がある方や、胸部や腹部に何らかの違和感や症状を感じた場合は、たとえそれが軽微なものであっても、早期に医療機関を受診することが極めて重要です。特に、呼吸器系の症状(息切れ、咳、胸痛など)がある場合は、まずは呼吸器科を受診することを強く推奨します。

呼吸器科では、胸部X線写真やCTスキャンなどの画像診断、血液検査、そして必要に応じて胸水検査や生検などが行われ、中皮腫の可能性を評価します。早期に専門医の診察を受けることで、病状が進行する前に適切な診断を受け、治療を開始できる可能性が高まります。中皮腫は進行が早い疾患であるため、診断が遅れることは治療の選択肢を狭め、予後にも影響を及ぼす可能性があります。症状に心当たりのある方は、躊躇せずに医療機関の門を叩くことが、ご自身の健康を守るための第一歩となります。

痛みのコントロール:WHO推奨の治療法

中皮腫の進行に伴い、多くの患者さんが様々な程度の痛みを経験します。特に胸膜中皮腫では胸痛が、腹膜中皮腫では腹痛が主な症状として現れることがあります。このような痛みは、患者さんの生活の質(QOL)を著しく低下させるため、適切な痛みのコントロールが不可欠です。世界保健機関(WHO)は、がん疼痛治療に関するガイドラインを策定しており、その中で「鎮痛薬使用の4原則」を推奨しています。これは、痛みを効果的に管理するための基本的な考え方です。

WHOが推奨する鎮痛薬使用の4原則

① 経口的に(by mouth)

可能な限り、口から薬を服用します。これは、患者さんの負担を軽減し、自宅での治療を容易にするためです。

② 時刻を決めて規則正しく(by the clock)

痛みが現れる前に、定期的に薬を服用します。痛みが強くなってから服用するのではなく、痛みを未然に防ぐことを目的とします。

③ 除痛ラダーに沿って効力の順に(by the ladder)

痛みの強さに応じて、段階的に鎮痛薬を選択します。WHOの「三段階除痛ラダー」では、軽度の痛みには非オピオイド鎮痛薬(NSAIDsやアセトアミノフェンなど)、中等度の痛みには弱オピオイド(コデインやトラマドールなど)、そして強い痛みには強オピオイド(モルヒネやオキシコドンなど)を使用することを推奨しています。

④ 患者ごとの個別な量で(for the individual)

患者さん一人ひとりの痛みの程度や反応に合わせて、薬の種類や量を調整します。同じ薬でも効果には個人差があるため、最適な量を見つけることが重要です。

特に、強い痛みに対して使用される医療用麻薬(オピオイド)については、依存性を心配される方もいますが、がん疼痛治療における医療用麻薬の依存性は極めて低いとされています。痛みを我慢することは、身体的・精神的な負担を増大させ、治療意欲の低下にも繋がりかねません。痛みを抱えている場合は、遠慮なく主治医にその旨を伝え、WHOのガイドラインに基づいた適切な痛みのコントロールを受けることが、痛みのない穏やかな生活を送るために非常に重要です。

医療相談室とセカンドオピニオンの活用

中皮腫と診断された場合、あるいはその疑いがある場合、患者さんやご家族は多くの不安や疑問を抱えることになります。病気のこと、治療のこと、今後の生活のこと、経済的なことなど、様々な問題に直面する中で、一人で抱え込まずに専門家のサポートを求めることが大切です。その際に活用できるのが、病院に設置されている「医療相談室」や「セカンドオピニオン」の制度です。

① 医療相談室の活用

多くの病院には、医療ソーシャルワーカーや看護師などの専門職が常駐する医療相談室が設けられています。ここでは、病気に関する情報提供、治療費や医療費助成制度に関する相談、社会福祉制度の案内、退院後の生活支援、心理的なサポートなど、幅広い相談に対応しています。特に、痛みを主治医に伝えにくいと感じる場合や、治療方針以外の生活全般に関する不安がある場合には、医療相談室のケースワーカーに相談することで、適切なアドバイスや支援を受けることができます。患者さんの抱える問題は多岐にわたるため、医療相談室は患者さんと医療機関、そして社会資源をつなぐ重要な役割を担っています。

② セカンドオピニオンの活用

セカンドオピニオンとは、現在かかっている主治医以外の医師に、診断内容や治療方針について意見を聞くことです。中皮腫のような希少がんであり、治療が複雑な疾患においては、複数の専門医の意見を聞くことで、より納得のいく治療選択を行うことができます。セカンドオピニオンを受けることで、現在の診断や治療方針が適切であるかを確認できるだけでなく、他の治療選択肢の存在を知る機会にもなります。また、異なる医師の意見を聞くことで、病気に対する理解が深まり、治療への不安が軽減される効果も期待できます。

セカンドオピニオンを受ける際には、現在の主治医に紹介状や検査データなどの診療情報提供書を作成してもらい、それを持参して別の医療機関を受診します。主治医にセカンドオピニオンを希望することを伝えるのは気が引けると感じる方もいるかもしれませんが、これは患者さんの権利であり、多くの医師は患者さんが納得して治療を受けるためにセカンドオピニオンを推奨しています。積極的にこれらの制度を活用し、ご自身にとって最善の医療を選択することが、中皮腫との闘いにおいて非常に重要です。

中皮腫の症状に関する留意点

情報の鮮度と正確性について

中皮腫に関する情報は、医学研究の進展や治療法の開発に伴い、常に更新されています。本記事で解説した中皮腫の初期症状や進行後の変化、痛みのコントロールに関する情報も、現時点での最新の知見に基づいておりますが、将来的に新たな発見や治療法の確立によって、その内容が変更される可能性があります。特に、本記事の主要な情報源であるアスベストセンターのウェブサイトの記述(2018年8月段階の内容)にもあるように、医療情報は時間の経過とともに変化しうるものです。

そのため、中皮腫に関する情報を得る際には、常に情報の鮮度と正確性を確認することが極めて重要です。信頼できる情報源としては、厚生労働省、国立がん研究センター、日本呼吸器学会、日本緩和医療学会などの公的機関や専門学会が発行するガイドラインやウェブサイトが挙げられます。また、主治医や専門医からの直接的な説明が最も正確かつ患者さんの状態に合わせた情報となります。インターネット上の情報や個人の体験談などは、あくまで参考情報として捉え、最終的な判断は必ず医療専門家と相談の上で行うようにしてください。

中皮腫は、その診断から治療、そしてその後の生活に至るまで、患者さんやご家族にとって大きな負担となる疾患です。しかし、適切な知識を持ち、早期に症状に気づき、専門医の診察を受けることで、より良い治療結果に繋がり、生活の質を維持することが可能になります。本記事が、中皮腫の初期症状に関する理解を深め、適切な行動を促す一助となれば幸いです。

参考文献

[1] 日本緩和医療学会「WHO方式がん疼痛治療法」

https://www.jspm.ne.jp/files/guideline/pain_2014/02_03.pdf

[2] 日本緩和医療学会「WHOの三段階除痛ラダーと鎮痛薬使用の4原則とは」

https://www.ns-pace.com/article/category/feature/palliative-care-3/

[3] WHO「WHO revision of pain management guidelines」

https://www.who.int/news/item/27-08-2019-who-revision-of-pain-management-guidelines

[4] WHO「WHO Guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents」

https://www.who.int/publications/i/item/9789241550390