胸膜肥厚(きょうまくひこう)は、肺を覆う薄い膜である胸膜が何らかの原因によって厚くなる状態を指します。健康診断の胸部X線検査などで偶然発見されることも少なくありません。この状態は、過去の炎症や疾患の痕跡であることが多く、必ずしも病的な状態を示すわけではありませんが、その原因や進行度によっては、呼吸機能に影響を及ぼす可能性もあります。特に、アスベスト(石綿)へのばく露歴がある方にとっては、胸膜肥厚がアスベスト関連疾患の重要な手がかりとなることがあります。

本記事では、胸膜肥厚の基本的な知識から、その主な原因であるアスベストとの関連性、現れる可能性のある症状、正確な診断方法、そして適切な治療法について詳しく解説します。さらに、アスベスト関連の胸膜肥厚が認められた場合に利用できる国の補償制度についても触れ、読者の皆様が胸膜肥厚について深く理解し、適切な対応を取るための情報を提供します。

胸膜肥厚の基礎知識とアスベストとの深い関連性

胸膜肥厚とはどのような状態か

胸膜は、肺の表面を覆う臓側胸膜と、胸壁の内側を覆う壁側胸膜の二層からなる薄い膜です。通常、この二層の間には少量の胸水が存在し、肺がスムーズに動くのを助けています。胸膜肥厚とは、この胸膜が炎症や損傷などによって線維化し、厚みを増した状態を指します。多くの場合、過去の胸膜炎や胸腔内出血、外傷などの治癒過程で生じる瘢痕(はんこん)として現れます。

胸膜肥厚は、その広がり方によって「限局性胸膜肥厚」と「びまん性胸膜肥厚」に大別されます。限局性胸膜肥厚は、胸膜の一部が局所的に厚くなるもので、多くは無症状です。一方、びまん性胸膜肥厚は、胸膜が広範囲にわたって厚くなる状態であり、肺の膨らみを妨げることで呼吸機能に影響を及ぼす可能性があります。

アスベストばく露と胸膜肥厚の関係

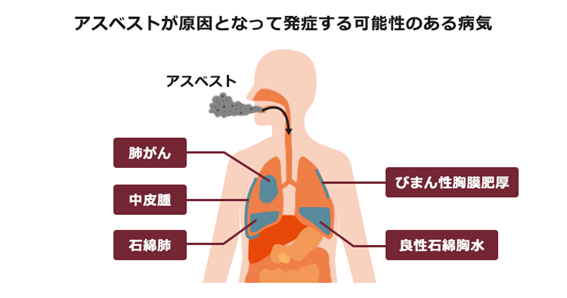

胸膜肥厚の最も重要な原因の一つに、アスベスト(石綿)へのばく露があります。アスベストは、かつて建材や摩擦材などに広く使用されていた天然の鉱物繊維ですが、その微細な繊維を吸い込むことで、肺や胸膜に様々な健康被害を引き起こすことが知られています。アスベスト繊維が胸膜に到達すると、炎症反応を引き起こし、長期間にわたる刺激によって胸膜の線維化が進行し、胸膜肥厚が生じます。

特に、アスベストばく露によって生じる胸膜肥厚は「胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)」と呼ばれる特徴的な病変として現れることがあります。胸膜プラークは、アスベストばく露から数十年という長い潜伏期間を経て発症することが多く、アスベスト関連疾患の診断において重要な所見となります。胸膜プラーク自体は良性疾患であり、通常は症状を伴いませんが、アスベストばく露の明確な証拠となるため、その後の肺がんや悪性胸膜中皮腫などの重篤な疾患の発症リスクを評価する上で極めて重要です。

出典:アディーレ法律事務所「アスベストによるびまん性胸膜肥厚とは?発症した場合の救済制度」 https://www.adire.jp/lega_life_lab/asbesto/asbesto-other/column1288/

アスベストばく露による胸膜肥厚は、胸膜プラークの他にも、びまん性胸膜肥厚や良性石綿胸水(胸膜炎)として現れることがあります。これらの病変は、アスベスト繊維が胸膜に沈着し、慢性的な炎症を引き起こすことで発生します。特にびまん性胸膜肥厚は、広範囲にわたる胸膜の肥厚により、肺の拡張が制限され、呼吸機能の低下を招くことがあります。

胸膜肥厚が示す症状と正確な診断方法

胸膜肥厚の主な症状

胸膜肥厚は、その原因や広がり方によって症状の有無や程度が異なります。特に限局性の胸膜肥厚や胸膜プラークの場合、多くは自覚症状を伴いません。健康診断の胸部X線検査などで偶然発見されることがほとんどです。しかし、びまん性胸膜肥厚のように広範囲に胸膜が厚くなった場合や、胸膜炎を伴う場合には、以下のような症状が現れることがあります。

・ 息切れ(呼吸困難)

胸膜が厚くなり、肺の膨らみが制限されることで、特に運動時や労作時に息切れを感じやすくなります。進行すると安静時にも呼吸困難が生じることがあります。

・ 胸の痛み

胸膜の炎症や線維化によって、胸部に鈍い痛みや圧迫感を感じることがあります。深呼吸や咳をした際に痛みが強まることもあります。

・ 咳

慢性的な乾いた咳が続くことがあります。これは、胸膜の刺激や肺機能の低下に関連している可能性があります。

・ 発熱・倦怠感

胸膜炎を伴う場合や、他の疾患が原因となっている場合には、発熱や全身の倦怠感が見られることがあります。

これらの症状は、胸膜肥厚以外の様々な呼吸器疾患でも見られるため、症状だけで胸膜肥厚と断定することはできません。正確な診断には、専門医による詳細な検査が必要です。

胸膜肥厚の診断プロセス

胸膜肥厚の診断は、主に画像診断によって行われます。アスベスト公歴の聴取も重要な情報となります。

① 胸部X線検査

健康診断などで最初に行われることが多い検査です。胸膜の肥厚や石灰化が影として写し出されることがあります。特に胸膜プラークは、特徴的な形状で確認されることがあります。

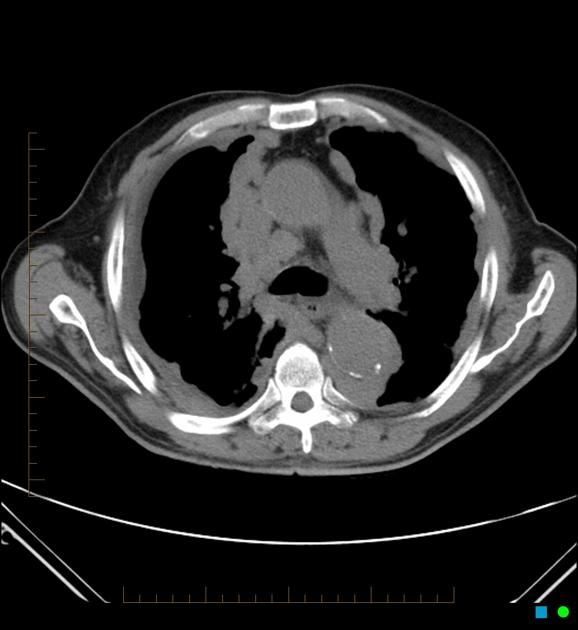

② 胸部CT検査

胸部X線検査で異常が認められた場合や、より詳細な評価が必要な場合に実施されます。CT検査は、胸膜の肥厚の範囲、厚さ、石灰化の有無、肺実質への影響などを三次元的に詳細に把握することができます。アスベスト関連の胸膜肥厚では、壁側胸膜に沿った肥厚や、特徴的な石灰化像が確認されることがあります。

出典:Radiopaedia.org(2025)「Pleural thickening」https://radiopaedia.org/articles/pleural-thickening

③ 胸腔鏡検査

画像診断だけでは診断が難しい場合や、悪性疾患の可能性が疑われる場合に、胸腔鏡を用いて胸膜を直接観察し、組織を採取して病理検査を行うことがあります。これにより、胸膜肥厚の原因を特定し、悪性疾患との鑑別を行うことが可能になります。

④ 肺機能検査

びまん性胸膜肥厚などにより呼吸機能の低下が懸念される場合に実施されます。肺活量や一秒量などを測定し、肺の膨らみや空気の出し入れの能力を評価します。

これらの検査を総合的に判断することで、胸膜肥厚の有無、原因、そしてそれが健康に与える影響を正確に診断することができます。特にアスベストばく露歴がある場合は、定期的な検査と専門医による経過観察が重要です。

胸膜肥厚の治療とアスベスト関連疾患の補償制度

胸膜肥厚の治療方針

胸膜肥厚の治療は、その原因や症状の有無、程度によって異なります。多くの場合、胸膜肥厚自体は良性であり、自覚症状がない場合は特別な治療を必要とせず、経過観察となることがほとんどです。しかし、以下のような場合には治療が検討されます。

・ 症状がある場合

息切れや胸の痛みなど、胸膜肥厚が原因で日常生活に支障をきたす症状がある場合は、症状を緩和するための対症療法が行われます。これには、鎮痛剤の使用や、呼吸リハビリテーションなどが含まれます。

・ 原因疾患がある場合

胸膜肥厚が結核性胸膜炎や他の感染症、自己免疫疾患など、特定の原因疾患によって引き起こされている場合は、その原因疾患に対する治療が優先されます。例えば、結核性胸膜炎であれば抗結核薬による治療が行われます。

・ 呼吸機能が著しく低下している場合

びまん性胸膜肥厚により肺の拡張が著しく制限され、呼吸機能が重度に低下している場合には、手術(胸膜剥離術など)が検討されることもありますが、これは稀なケースであり、慎重な適応判断が必要です。

アスベストばく露による胸膜プラークは、良性疾患であるため治療の対象とはなりません。しかし、アスベストばく露の証拠として、将来的な肺がんや悪性胸膜中皮腫の発症リスクを考慮し、定期的な健康診断と経過観察が推奨されます。

アスベスト関連疾患に対する補償制度

アスベストへのばく露が原因で胸膜肥厚を含む健康被害を受けた場合、国や企業による様々な補償・救済制度が設けられています。これらの制度は、被害者やその遺族の生活を支援し、医療費や介護費などの負担を軽減することを目的としています。

① 労災保険制度

過去にアスベスト業務に従事していた方が、アスベスト関連疾患(肺がん、中皮腫、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など)を発症した場合に適用される制度です。胸膜プラークがある場合、アスベストばく露の重要な所見として、肺がんなどの労災認定の判断材料となることがあります。労災認定されると、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などが支給されます。

② 石綿健康被害救済制度

労災保険の対象とならない方(自営業者や一般住民など)がアスベスト関連疾患を発症した場合に適用される制度です。この制度では、医療費、療養手当、葬祭料、遺族弔慰金などが支給されます。びまん性胸膜肥厚も救済の対象となる疾病の一つです。

③ 建設アスベスト給付金制度

建設現場でアスベストにばく露し、健康被害を受けた元建設作業員やその遺族に対して、国が給付金を支給する制度です。労災認定の有無にかかわらず、一定の要件を満たせば給付金を受け取ることができます。

これらの制度を利用するためには、アスベスト使用歴の証明や、医師による診断書など、所定の手続きが必要です。制度ごとに要件や支給内容が異なるため、ご自身の状況に合わせて適切な制度を選択し、専門家や関係機関に相談することが重要です。

まとめ

胸膜肥厚は、胸膜が厚くなる状態であり、その原因は多岐にわたりますが、特にアスベストばく露との関連が重要視されています。多くは無症状で経過しますが、広範囲に及ぶびまん性胸膜肥厚では呼吸機能に影響を及ぼすことがあります。診断は主に画像検査によって行われ、アスベストばく露歴の聴取が不可欠です。治療は原因や症状に応じて行われ、無症状の場合は経過観察が一般的です。

アスベスト関連の胸膜肥厚が認められた場合には、労災保険制度や石綿健康被害救済制度、建設アスベスト給付金制度などの補償・救済制度を利用できる可能性があります。これらの制度は、被害者とその家族の生活を支える重要な役割を担っています。

胸膜肥厚は、過去の健康状態を示すサインであり、特にアスベストばく露の可能性を指摘された場合は、専門医の診察を受け、定期的な健康管理を行うことが、将来の健康を守る上で極めて重要です。本記事が、胸膜肥厚に関する理解を深め、適切な行動を促す一助となれば幸いです。

参考文献

・ 神戸きしだクリニック(2024)「びまん性胸膜肥厚(DPT. Diffuse pleural thickening) – 呼吸器疾患」

https://kobe-kishida-clinic.com/respiratory-system/respiratory-disease/diffuse-pleural-thickening/

・ 藤沢市(2024)「びまん性胸膜肥厚」

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hoiku/hamamihoikuen/asubesutodisease/kyoumakuhikou.html

・ メディカルノート(2024)「びまん性胸膜肥厚について」

https://medicalnote.jp/diseases/%E3%81%B3%E3%81%BE%E3%82%93%E6%80%A7%E8%83%B8%E8%86%9C%E8%82%A5%E5%8E%9A

・ 弁護士法人デイライト法律事務所(2025)「胸膜プラークとは?アスベストとの関連、治療と給付金を解説」

https://www.daylight-law.jp/asbestos/qa/qa30/