石綿(せきめん、いしわた)とアスベスト。これら二つの言葉は、私たちの健康に深刻な影響を及ぼす物質として広く認識されています。本記事では、「石綿とアスベストは何が違うのか」という疑問を解消し、その危険性、健康被害、用途、国内外の規制状況を専門的かつ分かりやすく解説します。読者の皆様が石綿(アスベスト)に関する正確な知識を身につけ、適切な行動をとるための一助となることを目指します。

石綿とアスベストには違いがある?

「石綿」と「アスベスト」の語源と意味

「石綿」とは、自然界に存在する繊維状の鉱物を指す日本語の呼称であり、「せきめん」または「いしわた」と読みます [1]。その名の通り、石のように硬い鉱物が、綿のように細い繊維の集合体として存在するという特徴を表しています。一方、「アスベスト」は、この同じ物質を指すオランダ語由来のカタカナ表記です [1]。

アスベストという言葉の語源は、ギリシャ語の「asbestos(アスベストス)」に由来すると言われています。これは「不滅のもの」「燃えないもの」といった意味を持ち、石綿が持つ優れた耐熱性や耐久性を象徴しています。このように、異なる言語圏で異なる名称が用いられてきましたが、指し示す物質は全く同じものです。

なぜ二つの呼び方があるのか?

石綿とアスベストが同じ物質を指すにもかかわらず、二つの呼び方が存在する理由は、主に歴史的背景と国際的な用語の普及にあります。日本では古くから「石綿」という言葉が使われてきましたが、国際的な貿易や情報交流が活発になるにつれて、英語圏で広く用いられていた「Asbestos」がカタカナ表記の「アスベスト」として日本国内にも浸透しました [1]。

特に、石綿の健康被害が国際的に問題視され、その危険性が広く認識されるようになってからは、「アスベスト問題」という形でメディアなどで取り上げられることが増え、一般社会においても「アスベスト」という呼称が定着していきました。現在では、公的な文書や専門家の間では「石綿(アスベスト)」と併記されることが多く、どちらの言葉も同じ物質を指すものとして理解されています。

石綿(アスベスト)がもたらす健康被害の全貌

石綿(アスベスト)が「奇跡の鉱物」と称されながらも、現在ではその使用が厳しく規制されている最大の理由は、それが人間の健康に極めて深刻な被害をもたらす発がん性物質であるためです。石綿(アスベスト)による健康被害は、曝露から発症までに長い潜伏期間があるため、その危険性が顕在化するまでに時間を要しました。

石綿繊維の特性と体内での挙動

石綿(アスベスト)の危険性は、その非常に微細で鋭利な繊維状の構造に起因します [1]。石綿繊維は、肉眼では見えないほど細く、空気中に飛散しやすい性質を持っています。このため、知らず知らずのうちに呼吸を通じて肺の奥深くまで吸い込まれてしまうことがあります。

一度肺に吸い込まれた石綿繊維は、その物理的な特性から体内の免疫細胞によって排除されにくく、長期間にわたって肺組織内に残留します [1]。この残留した繊維が、肺の細胞や組織に慢性的な炎症や損傷を引き起こし、やがて様々な疾患へと進行する原因となります。

主な健康被害:石綿肺、肺がん、悪性中皮腫

石綿(アスベスト)の吸入によって引き起こされる主な健康被害には、以下の疾患が挙げられます。

• 石綿肺(せきめんはい):石綿繊維が肺に蓄積されることで、肺組織が線維化し、硬くなる病気です。呼吸機能が低下し、息切れや咳などの症状が現れます。進行すると呼吸不全に至ることもあります [1]。

• 肺がん:石綿(アスベスト)は、喫煙と並ぶ肺がんの主要な原因の一つです。石綿繊維が肺細胞のDNAに損傷を与え、がん化を促進すると考えられています。特に、石綿曝露と喫煙が重なると、肺がんのリスクが相乗的に高まることが知られています [2]。

• 悪性中皮腫(あくせいちゅうひしゅ):肺を覆う胸膜、腹部臓器を覆う腹膜、心臓を覆う心膜などに発生する非常に悪性度の高いがんです。石綿(アスベスト)曝露との関連性が極めて強く、ほとんどの場合、石綿(アスベスト)が原因とされています [1]。

• 良性石綿胸水:胸膜に炎症が起こり、胸水が貯留する病気です。

• びまん性胸膜肥厚:胸膜が広範囲に厚くなる病気で、呼吸機能の低下を引き起こすことがあります。

これらの疾患は、石綿(アスベスト)曝露量や曝露期間、個人の感受性によって発症リスクが異なります。

潜伏期間の長さと発症のメカニズム

石綿(アスベスト)による健康被害の大きな特徴は、曝露から発症までに非常に長い潜伏期間があることです [1]。一般的に、石綿肺では10年以上、肺がんでは15~40年、悪性中皮腫では20〜50年という長い期間を経て発症すると言われています [1]。このため、過去に石綿(アスベスト)に曝露した人が、数十年後に突然病気を発症するというケースが後を絶ちません。

発症のメカニズムとしては、吸入された石綿繊維が肺組織に物理的な刺激を与え続けること、そして繊維表面から発生する活性酸素などが細胞のDNAを損傷し、炎症反応や細胞の異常増殖を引き起こすことが考えられています。この複雑なプロセスが長期間にわたって進行することで、最終的にがんなどの重篤な疾患へと発展するのです。

かつての「奇跡の鉱物」:石綿(アスベスト)の用途と歴史

石綿(アスベスト)は、その危険性が明らかになる以前は、その優れた特性から「奇跡の鉱物」と称され、世界中で幅広く利用されていました。特に、安価で加工しやすい上に、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性、防音性といった多岐にわたる優れた性質を持っていたことが、その普及を後押ししました [1]。

幅広い用途と使用された理由

石綿(アスベスト)は、その多様な特性から、主に以下の分野で数千種類もの製品に利用されていました。

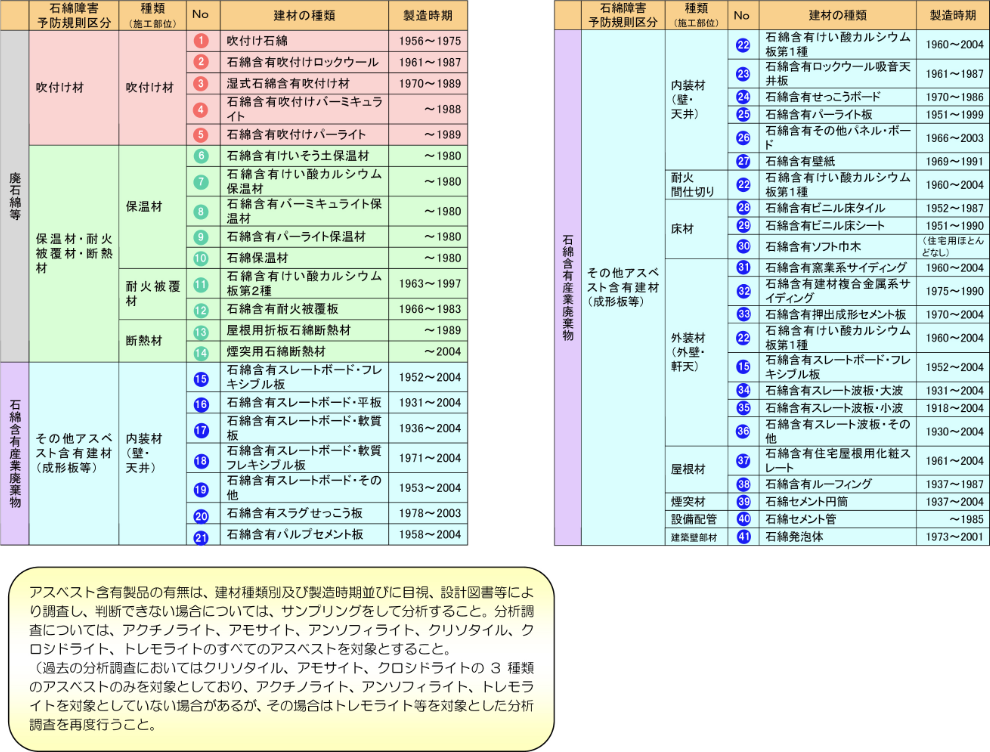

• 建材:耐火性、断熱性、防音性に優れるため、屋根材、壁材、天井材、床材、断熱材、吸音材、セメント製品(スレート、サイディング)などに広く使用されました。特に、吹き付けアスベストは、ビルの耐火被覆材として多用されました。

• 工業製品:摩擦材(自動車のブレーキライニング、クラッチ)、ガスケット、パッキン、シール材、電気絶縁材、ボイラーの断熱材などに利用されました。

• その他:紡織品(耐熱服、防火シート)、塗料、接着剤などにも含まれることがありました。

これらの製品は、特に高度経済成長期の日本の建築物や産業インフラの発展を支える上で不可欠な材料とされていました。その耐久性とコストパフォーマンスの高さが、大量生産・大量消費の時代に合致していたのです。

日本における石綿(アスベスト)の使用と規制の歴史

出典:厚生労働省(2023)「石綿とは | 石綿総合情報ポータルサイト」https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/about/

日本における石綿(アスベスト)の使用は、明治時代に輸入が始まり、特に戦後の高度経済成長期に急増しました。1970年代から1980年代にかけてが使用のピークであり、多くの建築物や工場で石綿(アスベスト)含有製品が使用されました [3]。

しかし、1970年代以降、国際的に石綿(アスベスト)の健康被害が問題視されるようになり、日本でも徐々に規制が強化されていきました。主な規制の変遷は以下の通りです。

• 1975年:特定化学物質等障害予防規則により、石綿(アスベスト)の吹き付け作業が原則禁止となる。

• 1989年:労働安全衛生法施行令が改正され、石綿(アスベスト)の製造・使用等に関する規制が強化される。

• 2004年:石綿(アスベスト)を1%超含有する製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が原則禁止となる。

• 2006年:石綿(アスベスト)を0.1%超含有する製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面禁止となる。これにより、事実上、石綿(アスベスト)の新規使用は不可能となった [3]。

• 2021年:大気汚染防止法が改正され、建築物等の解体・改修工事における石綿(アスベスト)の事前調査の義務化や、作業基準の強化が図られる。

これらの規制強化は、石綿(アスベスト)による新たな健康被害の発生を防止することを目的としていますが、過去に建設された多くの建物には依然として石綿(アスベスト)が残存しており、その適切な管理と除去が現代社会の大きな課題となっています。

石綿(アスベスト)に関する国内外の規制と現状

石綿(アスベスト)の健康被害が世界的に認識されるにつれて、各国および国際機関は、その使用を制限し、最終的には全面的に禁止するための様々な規制措置を講じてきました。これらの規制は、労働者の安全確保、一般市民の健康保護、そして環境汚染の防止を目的としています。

日本の法規制の変遷と現在の状況

前述の通り、日本における石綿(アスbestos)規制は段階的に強化されてきました。現在、石綿(アスベスト)に関する主要な法規制は以下の通りです。

• 労働安全衛生法:職場における石綿(アスベスト)曝露防止を目的とし、石綿(アスベスト)含有建材の解体・改修作業における作業計画の策定、作業主任者の選任、作業環境測定、保護具の使用などを義務付けています。また、石綿(アスベスト)含有製品の製造・使用は全面的に禁止されています。

• 大気汚染防止法:建築物等の解体・改修工事に伴う石綿(アスベスト)の飛散を防止することを目的とし、事前調査の義務化、特定建築材料の除去方法の基準、作業基準の遵守などを定めています。特に、2021年の改正では、事前調査結果の報告義務の拡大や、作業基準違反に対する罰則の強化が図られました。

• 廃棄物の処理及び清掃に関する法律:石綿(アスベスト)含有廃棄物の適正な処理を定めており、飛散防止措置を講じた上での特別管理産業廃棄物としての処理を義務付けています。

• 建築基準法:建築物の安全性を確保するため、石綿(アスベスト)含有建材の使用制限や、既存建築物における石綿(アスベスト)の除去・封じ込めなどを規定しています。

• 石綿による健康被害の救済に関する法律:石綿(アスベスト)に起因する健康被害を受けた方々を救済するための制度を定めており、医療費の支給や療養手当の支給などを行っています [4]。

これらの法律により、日本では石綿(アスベスト)の新規使用は完全に禁止され、既存の石綿(アスベスト)含有建材についても、その飛散防止と適正な処理が厳しく求められています。しかし、依然として多くの建物に石綿(アスベスト)が残存しているため、今後の課題は、これらの残存石綿(アスベスト)をいかに安全かつ確実に管理・除去していくかにあります。

国際的な規制動向と取り組み

石綿(アスベスト)問題は、日本だけでなく世界共通の課題であり、国際機関が中心となって規制強化や被害者救済の取り組みが進められています。

• ILO(国際労働機関):石綿(アスベスト)を職業がんの主要な原因物質の一つと位置づけ、その使用の禁止と安全な除去を推奨しています。1986年には「アスベスト条約(第162号)」を採択し、石綿(アスベスト)曝露からの労働者保護を各国に求めています [5]。

• WHO(世界保健機関):石綿(アスベスト)による健康被害の深刻さを指摘し、全ての種類の石綿(アスベスト)の使用を禁止することを各国に強く推奨しています。また、石綿(アスベスト)関連疾患の早期診断と治療の重要性を訴え、公衆衛生上の対策を推進しています [6]。

• 国際的な禁止動向:多くの先進国では、日本よりも早く石綿(アスベスト)の使用が禁止されました。例えば、EU諸国では1990年代後半から2000年代初頭にかけて全面的に禁止されています。国際アスベスト禁止書記局(IBAS)などの団体が、世界各国での石綿(アスベスト)禁止を促進するための活動を行っています [5]。

国際社会全体で石綿(アスベスト)の危険性に対する認識が高まり、その使用を全面的に禁止する国が増加傾向にあります。しかし、一部の発展途上国では依然として石綿(アスベスト)が使用されている地域もあり、国際的な協力による対策の推進が引き続き求められています。

石綿(アスベスト)による健康被害が疑われる場合の対応

もし、過去に石綿(アスベスト)に曝露した可能性がある、あるいは健康に不安を感じる場合、早期の対応が非常に重要です。石綿(アスベスト)関連疾患は潜伏期間が長いため、症状が現れた時には病気が進行している可能性もあります。

早期発見の重要性と医療機関の受診

石綿(アスベスト)関連疾患は、早期に発見し適切な治療を開始することで、病気の進行を遅らせたり、症状を緩和したりすることが可能です。特に、以下のような症状がある場合は、速やかに医療機関を受診することが推奨されます。

• 息切れや咳が続く

• 胸の痛みや圧迫感がある

• 体重の減少や倦怠感が続く

受診する際は、石綿(アスベスト)曝露の可能性があったことを医師に伝えることが重要です。これにより、医師は石綿(アスベスト)関連疾患を念頭に置いた検査(胸部X線、CTスキャンなど)を行うことができます。専門の医療機関や、石綿(アスベスト)関連疾患に詳しい呼吸器内科医の診察を受けることが望ましいでしょう。

救済制度の概要と相談窓口

日本には、石綿(アスベスト)による健康被害を受けた方々を救済するための制度が複数存在します。これらの制度は、被害の状況や原因に応じて適用されるものが異なります。

• 石綿健康被害救済制度:石綿(アスベスト)を吸入したことにより、中皮腫や肺がんなどの指定疾病にかかった方やそのご遺族に対し、医療費や療養手当、葬祭料などが支給される制度です。これは、石綿(アスベスト)工場などで働いた経験がない一般の方も対象となります [4]。独立行政法人環境再生保全機構が実施しています [4]。

• 労災保険制度:業務上、石綿(アスベスト)に曝露して健康被害を受けた労働者やそのご遺族に対し、療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付などが支給される制度です。労働基準監督署に申請します。

• 建設アスベスト給付金制度:建設業務に従事していたことにより石綿(アスベスト)に曝露し、中皮腫や肺がんなどを発症した方やそのご遺族に対し、国が給付金を支給する制度です。特定の期間に特定の建設業務に従事していた方が対象となります。

これらの制度について不明な点がある場合や、どの制度が適用されるか分からない場合は、以下の相談窓口に連絡することをお勧めします。

• 独立行政法人環境再生保全機構:石綿健康被害救済制度に関する相談を受け付けています [4]。

• 労働基準監督署:労災保険制度に関する相談を受け付けています。

• 弁護士:石綿(アスベスト)関連の訴訟や給付金制度に関する専門的なアドバイスを提供できます。特にアスベスト問題に詳しい弁護士に相談することも一つの選択肢です。

これらの制度を適切に利用することで、経済的な負担を軽減し、必要な医療や支援を受けることが可能になります。一人で悩まず、専門機関や専門家に相談することが、問題解決への第一歩となります。

参考文献

・ [1] デイライト法律事務所 (2023). 「石綿(アスベスト)と石綿(いしわた)は違うものですか?」. https://www.daylight-law.jp/asbestos/qa/qa18/

・ [2] 厚生労働省 (2023). 「石綿とは | 石綿総合情報ポータルサイト」. https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/about/

・ [3] 環境再生保全機構 (2023). 「石綿(アスベスト)ばく露の医学的所見」. https://www.erca.go.jp/asbestos/medical/index.html

・ [4] 独立行政法人環境再生保全機構. 「石綿健康被害救済制度 | 石綿(アスベスト)問題への取組」. https://www.erca.go.jp/asbestos/health/relief-system/index.html

・ [5] International Labour Organization (ILO). 「Safety and health at work: Asbestos」. https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/asbestos/lang–en/index.htm

・ [6] World Health Organization (WHO). 「Asbestos: elimination of asbestos-related diseases」. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asbestos-best-os-elimination-of-asbestos-related-diseases