2023年10月1日、アスベスト(石綿)の事前調査に関する法改正が施行され、建築物の解体・改修工事におけるアスベスト調査のあり方が大きく変わりました。この改正により、アスベスト調査を行うために必要な資格が明確化され、特定の資格保有者による調査が義務付けられています。アスベストは、その繊維を吸入することで肺がんや中皮腫といった重篤な健康被害を引き起こすことが知られており、作業従事者や周辺住民の健康を守るためには、適切な事前調査と対策が不可欠です。本記事では、2023年10月1日以降に求められるアスベスト調査資格の種類、取得方法、そして法改正の具体的な内容について、詳細かつ網羅的に解説します。アスベスト調査に関わる全ての方々が、最新の法規制を理解し、適切な対応を取るための手引きとしてご活用ください。

アスベスト事前調査の義務化と法改正のポイント

アスベスト(石綿)は、かつてその優れた特性から建材として広く使用されていましたが、その微細な繊維が飛散し、吸入されることで肺がんや悪性中皮腫などの重篤な健康被害を引き起こすことが明らかになりました。このため、国はアスベストによる健康被害を防止するため、段階的に規制を強化してきました。特に、建築物の解体や改修工事の際には、アスベスト含有建材の有無を事前に調査し、適切な措置を講じることが法律で義務付けられています。これは、作業従事者だけでなく、周辺住民の健康と安全を守るための極めて重要な措置です。

なぜアスベスト事前調査が義務化されたのか?

アスベストは、その耐久性、耐熱性、断熱性、防音性などの特性から、1970年代から1990年代にかけて建築材料として多用されました。しかし、アスベスト繊維が空気中に飛散し、それを吸入することで、数十年後に健康被害が発症する潜伏期間の長い疾患(アスベスト関連疾患)のリスクがあることが判明しました。これらの疾患は治療が困難であり、生命に関わるケースも少なくありません。そのため、アスベスト含有建材が使用されている建築物を解体・改修する際には、事前にアスベストの有無を正確に把握し、飛散防止対策を徹底することが不可欠です。事前調査の義務化は、このようなアスベストによる健康被害を未然に防ぎ、労働者や一般市民の安全を確保するための法的措置として導入されました。厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトでも、アスベストによる健康被害の危険性が強調されています [1]。

2023年10月1日施行の法改正とは?

アスベストに関する規制は、その危険性が明らかになるにつれて強化されてきましたが、2023年10月1日には「大気汚染防止法」および「石綿障害予防規則」の改正が施行され、事前調査に関する新たな規定が導入されました。この改正の最大のポイントは、アスベスト事前調査を行うことができる者の資格要件が厳格化されたことです。具体的には、2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事においては、「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ者、または2023年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査が必須となりました。これにより、より専門性の高い知識と技術を持った者による調査が求められるようになり、アスベスト飛散のリスクを一層低減することが期待されています [1]。

事前調査が必要な建築物・工作物の範囲

アスベストの事前調査は、特定の建築物や工作物に対して義務付けられています。厚生労働省が定める「石綿障害予防規則」によると、事前調査が必要な対象は以下の通りです [2]。

・ 全ての建築物

ガス設備、電気供給設備、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙、汚水処理の設備など、建築物に設けられる設備全般を含みます。

・ 工作物の解体、改修、工事

煙突、サイロ、ボイラー、エレベーター、エスカレーターなどが含まれます。

これらの建築物や工作物の解体、改修(改造・改修)、または特定の工事を行う際には、アスベストの有無を事前に調査することが義務付けられています。アスベストの含有が疑われる建材は多岐にわたるため、専門家による網羅的な調査が不可欠です。

事前調査結果の報告義務について

アスベストの事前調査を行った場合、その結果は一定規模以上の工事に限り、所轄の労働基準監督署へ報告する義務があります。この報告義務は、2022年4月1日以降に着工する工事から適用されており、以下の条件に該当する工事が対象となります [1]。

・ 解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事

・ 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

・ 請負金額が税込100万円以上の定められた工作物の解体または改修工事

・ 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のみ)の解体または改修工事

これらの条件に当てはまる場合、アスベストの含有の有無にかかわらず、事前調査の結果を報告することが必須です。報告を怠ると罰則の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。正確な報告は、アスベスト対策の全体像を把握し、適切な行政指導を行う上で重要な役割を果たします。

出典:厚生労働省 (www.mhlw.go.jp)

2023年10月1日以降に認められるアスベスト調査資格

2023年10月1日の法改正により、アスベスト事前調査の実施には特定の資格が必須となりました。これは、アスベスト調査の専門性と信頼性を高め、より確実な飛散防止対策を講じることを目的としています。このセクションでは、改正後に認められるアスベスト調査資格の種類と、その詳細について解説します。

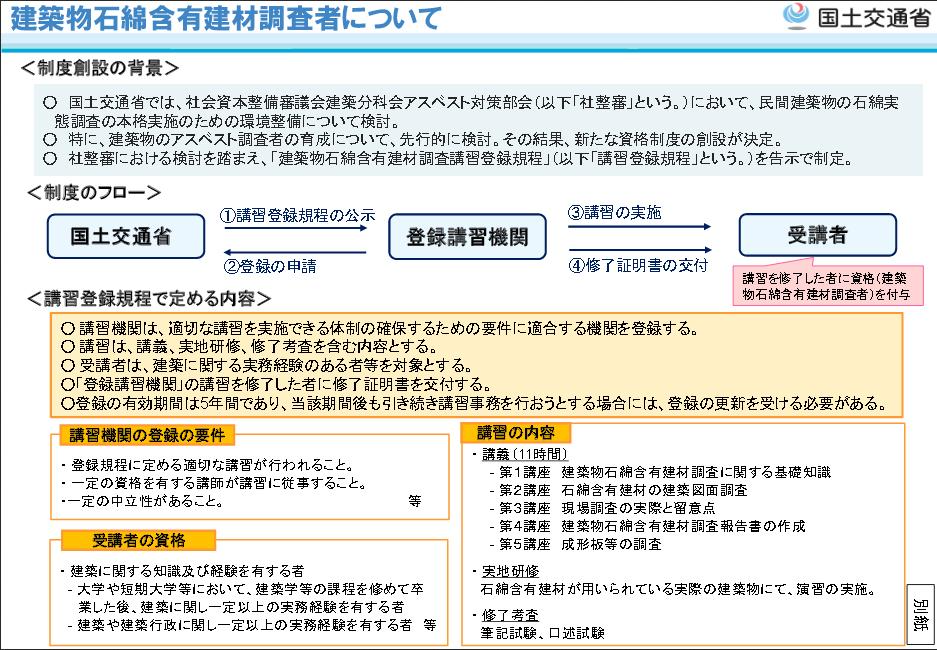

建築物石綿含有建材調査者とは

「建築物石綿含有建材調査者」とは、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づき行われる講習の修了考査に合格し、調査者としての資格を付与された者のことを指します。この資格は、建築物に使用されている石綿含有建材の使用実態について、中立かつ公正に専門的な調査を行うことができる能力を証明するものです。建築物の解体・改修工事におけるアスベストの有無を正確に判断し、適切な対策を提案するために不可欠な専門家として位置づけられています [1]。

3種類の建築物石綿含有建材調査者(一般・一戸建て等・特定)

建築物石綿含有建材調査者には、調査対象となる建築物の種類や範囲に応じて、以下の3つの区分があります。それぞれの資格は、異なる講習内容と調査範囲を持ちます。

・ 一般建築物石綿含有建材調査者

この資格を持つ者は、一戸建て住宅を含む全ての建築物を調査することが可能です。講習内容は、特定建築物石綿含有建材調査者と大きな違いはありませんが、実地研修や口述試験の有無が異なります。幅広い建築物に対応できるため、多くの現場で活躍が期待されます [1]。

・ 一戸建て等石綿含有建材調査者

この資格は、戸建住宅や共同住宅の居住部分に限定して調査を行うことができます。ただし、共同住宅のベランダや廊下などの共有部分については、一般建築物石綿含有建材調査者または特定建築物石綿含有建材調査者の資格が必要です。比較的小規模な住宅の調査に特化した資格と言えます [1]。

・ 特定建築物石綿含有建材調査者

特定建築物石綿含有建材調査者が調査できる範囲は、一般建築物石綿含有建材調査者と同様に全ての建築物です。一般調査者との主な違いは、講習内容に実地研修や口述試験が追加されている点にあります。将来的に法改正があった場合、一般調査者と特定調査者が明確に区分される可能性も示唆されており、より高度な専門性が求められる資格と言えます [1]。

アスベスト診断士の取り扱いと経過措置

2023年10月1日の法改正に伴い、アスベスト診断士による事前調査は原則として認められなくなりました。しかし、経過措置として、2023年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録されており、引き続き同協会に登録されているアスベスト診断士は、引き続き事前調査を行うことが可能です。これは、法改正以前に資格を取得し、実務経験を積んできた専門家への配慮として設けられた措置です。アスベスト診断士の資格をお持ちの方は、自身の登録状況を日本アスベスト調査診断協会に確認し、必要な手続きを行うことが重要です [1]

出典:国土交通省 (www.mlit.go.jp)

建築物石綿含有建材調査者資格の取得方法

アスベスト事前調査の義務化と資格要件の厳格化に伴い、建築物石綿含有建材調査者の資格取得は、建設業界や不動産業界で働く人々にとって重要な課題となっています。このセクションでは、資格取得までの具体的なステップ、受講要件、そして講習機関の探し方について詳しく解説します。

資格取得までのステップ

建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するためには、まず指定された講習を受講し、その後の修了考査に合格する必要があります。基本的なステップは以下の通りです。

① 受講資格の確認

講習を受講するためには、建築に関する実務経験などの要件を満たしている必要があります。自身の経歴が要件に合致するかを確認します。

② 講習機関の選定

全国各地で講習が実施されています。自身の居住地や勤務地に近い、または日程が合う講習機関を選定します。

③ 講習の受講

講習は通常、数日間にわたって行われ、アスベストに関する基礎知識、法規制、調査方法、分析方法など多岐にわたる内容を学びます。

④ 修了考査の受験と合格

講習の最後に実施される筆記試験(修了考査)に合格することで、建築物石綿含有建材調査者としての資格が付与されます。

これらのステップを経て資格を取得することで、法改正後のアスベスト事前調査を適法に実施できるようになります。

講習の受講要件と実務経験の代替手段

建築物石綿含有建材調査者講習を受講するためには、原則として建築に関する実務経験が2年以上必要とされています。この実務経験は、建築物の設計、施工、監理、維持管理、解体、改修など、建築物に関わる幅広い業務が対象となります。しかし、実務経験が2年未満の場合でも、資格取得の道は閉ざされているわけではありません。

実務経験がない、または不足している場合は、「石綿作業主任者」の資格を取得することで、建築物石綿含有建材調査者講習の受講要件を満たすことができます。石綿作業主任者とは、アスベスト含有建材の除去作業を行う際に、石綿障害予防規則に基づき選任が義務付けられている資格です。この資格を取得し、その証明を講習主催団体に提出することで、実務経験の要件を満たしたものとみなされ、建築物石綿含有建材調査者講習を受講することが可能になります [1]。

講習実施機関の探し方と受講の流れ

建築物石綿含有建材調査者講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づき、都道府県労働局に登録された講習機関によって全国各地で実施されています。これらの講習機関は、一般社団法人や財団法人、民間企業など多岐にわたります。講習機関を探す際には、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトなどで公開されている「登録講習機関の一覧」を参照するのが最も確実です [1]。

受講の流れとしては、まず各講習機関のウェブサイトで講習日程や場所、受講料、申し込み方法などを確認します。多くの場合、オンラインでの申し込みが可能ですが、必要書類の提出が求められることもあります。講習は通常、座学と実習を組み合わせた形式で行われ、アスベストに関する専門知識を体系的に学ぶことができます。修了考査に合格すると、後日、資格証が交付され、晴れて建築物石綿含有建材調査者として活動できるようになります。

出典:環境省 (www.env.go.jp)

アスベスト調査資格に関するよくある疑問と注意点

アスベスト調査資格の取得は、専門家としてのキャリアを築く上で大きなメリットをもたらしますが、同時にいくつかの疑問や注意点も存在します。このセクションでは、資格取得のメリットやキャリアパス、法令遵守の重要性、そして最新情報の確認方法について解説します。

資格取得のメリットとキャリアパス

建築物石綿含有建材調査者の資格を取得することは、個人のキャリアにおいて多大なメリットをもたらします。まず、法改正によりアスベスト事前調査が義務化されたことで、この資格を持つ専門家の需要は今後も高まることが予想されます。建設業界、不動産業界、解体業者、リフォーム業者など、多岐にわたる分野で活躍の場が広がります。また、専門性の高い知識と技術を身につけることで、企業内での評価向上や、独立開業の可能性も開けます。アスベスト調査は、人々の健康と安全を守るという社会貢献性の高い仕事であり、やりがいを感じられるキャリアパスとなるでしょう。

法令遵守の重要性と罰則

アスベストに関する法令は、労働者の安全と公衆衛生を守るために非常に厳格に定められています。アスベスト事前調査の義務化や資格要件の厳格化は、これらの法令遵守を徹底するためのものです。事前調査を怠ったり、不適切な方法で実施したりした場合、事業者には罰則が科せられる可能性があります。具体的には、大気汚染防止法や石綿障害予防規則に違反した場合、罰金や懲役刑が科せられることがあります。また、行政指導や業務停止命令の対象となることもあり、企業の社会的信用を失うことにもつながりかねません。資格保有者は、常に最新の法令情報を把握し、適正な調査と報告を行う責任があります。厚生労働省のウェブサイトでは、石綿障害予防規則に関する詳細な情報が提供されており、定期的な確認が推奨されます [2]。

最新情報の確認方法

アスベストに関する法規制やガイドラインは、社会情勢や新たな知見に基づいて随時更新される可能性があります。そのため、建築物石綿含有建材調査者として活動する上で、常に最新の情報を確認し、知識をアップデートしていくことが不可欠です。主な情報源としては、以下のものが挙げられます。

・ 厚生労働省のウェブサイト

石綿総合情報ポータルサイトや、石綿障害予防規則に関するページで、最新の法令改正情報やマニュアルが公開されています [1, 2]。

・ 国土交通省のウェブサイト

建築物石綿含有建材調査者制度に関する情報や、関連する告示などが掲載されています [1]。

・ 環境省のウェブサイト

大気汚染防止法に関する情報や、アスベスト飛散防止対策に関する資料が提供されています。

・ 各講習機関のウェブサイト

講習内容の変更や、新たな講習の開催情報などが掲載されることがあります。

これらの情報源を定期的に確認し、不明な点があれば関係省庁や専門機関に問い合わせるなど、積極的に情報収集を行うことが、適正なアスベスト調査を実施するための鍵となります。

参考文献

[1] 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト. 「建築物石綿含有建材調査者講習」.

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator (参照日: 2025年9月15日)

[2] 厚生労働省. 「石綿障害予防規則など関係法令について」.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index_00001.html (参照日: 2025年9月15日)