石綿肺(アスベスト肺)とは?その定義と原因

石綿肺の基本的な定義と特徴

石綿肺(せきめんはい、アスベスト肺)とは、長期間にわたりアスベスト(石綿)繊維を吸入し続けることによって引き起こされる、肺の慢性的な疾患です。この病気は、肺の組織が線維化し、硬くなることで、肺が本来持つ柔軟性やガス交換能力が失われる「肺線維症(じん肺)」の一種として分類されます [1]。特に、アスベストのばく露によって生じた肺線維症を「石綿肺」と呼び、他の粉塵や薬品が原因で起こる肺線維症とは区別されます [2]。

アスベストばく露による肺の線維化

アスベスト繊維は非常に細かく、一度吸入されると肺の奥深くまで到達し、肺胞や気管支に沈着します。これらの繊維は体内で分解されにくく、長期間にわたって肺組織に物理的な刺激を与え続けます。この刺激が炎症反応を引き起こし、最終的に肺組織が修復される過程でコラーゲンなどの線維組織が過剰に生成され、肺が硬く厚くなる線維化が進行します [2]。この線維化は、肺の弾力性を低下させ、酸素と二酸化炭素の交換を妨げるため、呼吸機能の低下を招きます。

長い潜伏期間と進行性

石綿肺の大きな特徴の一つは、その発症までに非常に長い潜伏期間があることです。アスベストにばく露してから症状が現れるまでには、一般的に15年から20年、あるいはそれ以上の期間を要するとされています [1][2]。また、アスベストへのばく露が停止した後も、病状が進行する可能性があることも指摘されています [2]。これは、肺に蓄積されたアスベスト繊維が、ばく露が終了した後も肺組織に影響を与え続けるためと考えられています。そのため、過去にアスベストにばく露した経験がある方は、症状がなくても定期的な健康診断を受けることが極めて重要です。

石綿肺の主な症状と進行

初期症状:息切れ、咳、痰

石綿肺の初期段階では、自覚症状がほとんどないか、非常に軽微であることが多いです。しかし、病状が進行するにつれて、労作時の息切れ(体を動かしたときに息苦しくなること)が最も一般的な初期症状として現れます [1][2]。その他、慢性的な咳や痰も初期症状として見られることがあります。これらの症状は、風邪や加齢によるものと誤解されやすく、アスベストばく露歴がないと石綿肺と結びつけることが難しい場合があります。

進行期の症状:呼吸困難とばち指

病気がさらに進行すると、肺の線維化が広がり、呼吸機能の低下が顕著になります。これにより、安静時にも呼吸困難を感じるようになることがあります。また、特徴的な身体所見として「ばち指」が現れることがあります。ばち指とは、指の先端が太鼓のばちのように丸く膨らむ症状で、慢性的な酸素不足によって引き起こされると考えられています [1]。これらの症状が見られる場合、石綿肺がかなり進行している可能性が高く、日常生活に大きな影響を及ぼすことになります。

肺機能への影響

石綿肺は、肺の線維化によって肺の弾力性が失われるため、肺活量の低下やガス交換能力の障害を引き起こします。具体的には、拘束性肺機能障害(肺が十分に膨らまなくなる状態)が見られることが多く、努力性肺活量(最大限に息を吸い込んだ後に吐き出せる空気の量)が低下します [1]。これにより、体内に十分な酸素を取り込めなくなり、全身の臓器に影響を及ぼす可能性があります。定期的な肺機能検査は、病気の進行度を把握し、適切な管理を行う上で不可欠です。

石綿肺と肺がん・悪性中皮腫との関係性

肺がん合併のリスクと相乗効果

石綿肺患者は、肺がんを合併するリスクが非常に高いことが知られています。アスベスト繊維が肺細胞に取り込まれることで、物理的な刺激が肺がん発生の一因となると考えられています [2]。アスベストばく露量が多いほど肺がんの発生リスクも高まり、ばく露から肺がん発症までの潜伏期間は15年から40年とされています [2]。さらに、喫煙はアスベストによる肺がんのリスクを著しく高める相乗効果があることが指摘されており、非喫煙者に比べて喫煙者の肺がんリスクはさらに増大します [1][2][3]。このため、アスベストばく露歴がある喫煙者にとって、禁煙は肺がん予防のために極めて重要です [2]。

悪性中皮腫との違い

アスベストばく露によって引き起こされる代表的な疾患として、石綿肺の他に悪性中皮腫があります。悪性中皮腫は、肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓を覆う心膜などに発生する悪性の腫瘍です [2]。石綿肺が肺実質の線維化であるのに対し、悪性中皮腫はこれらの臓器を覆う膜に発生する点が異なります。悪性中皮腫の潜伏期間は20年から50年と石綿肺よりも長く、若い時期にアスベストを吸い込んだ方が発症しやすい傾向があります [2]。

喫煙との関連性

アスベストばく露と喫煙は、それぞれ単独でも肺がんのリスク因子ですが、両者が組み合わさることで肺がんの発症リスクが相乗的に上昇することが多くの研究で示されています [2][3]。これは、アスベスト繊維が肺に与えるダメージと、タバコの煙に含まれる発がん性物質が複合的に作用するためと考えられます。したがって、アスベストばく露歴がある場合は、肺がんのリスクを低減するために、喫煙を避けることが非常に重要です。

石綿肺の診断方法と検査

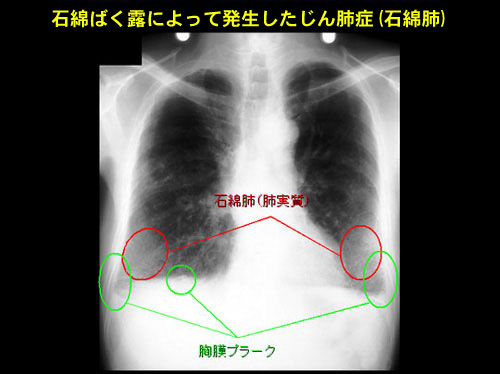

胸部X線検査とCT検査

石綿肺の診断において、胸部X線検査は非常に重要な役割を果たします。石綿肺に特徴的な所見として、肺に不整形陰影やすりガラス状の陰影が見られることがあります [1]。特に、両側下肺野(肺の下部)に線状影を主とする不整形陰影が認められる場合、石綿肺が強く疑われます [4]。より詳細な情報や病変の広がりを評価するためには、胸部CT検査が有用です。CT検査では、胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)や肺内の線維化の程度をより明確に確認することができます [4]。

石綿ばく露歴の確認の重要性

石綿肺の診断には、画像所見だけでなく、患者のアスベストばく露歴の確認が不可欠です。アスベストばく露の有無、ばく露期間、ばく露量などの情報が、石綿肺の診断を確定する上で重要な根拠となります [4]。職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こると言われており、過去の職業歴や生活環境について詳細な問診が行われます [2]。石綿ばく露歴が不明な場合、他の原因による肺線維症との鑑別が困難になることがあります [4]。

鑑別診断のポイント

石綿肺は、他の原因による肺線維症(特発性肺線維症など)と鑑別する必要があります。鑑別診断のポイントとしては、アスベストばく露歴の有無、胸部画像所見の特徴(胸膜プラークの存在など)、そして肺機能検査の結果などが総合的に判断されます [4]。また、肺内に石綿小体や石綿繊維が一定量以上認められることも診断の重要な要素となります [4]。

出典:独立行政法人労働者健康安全機構「アスベスト」

石綿肺の治療と予後

根本治療の現状と対症療法

残念ながら、現在のところ石綿肺に対する根本的な治療法は確立されていません。一度線維化してしまった肺組織を元に戻すことは困難です。そのため、治療は主に症状の緩和と病気の進行を遅らせることを目的とした対症療法が中心となります [1]。具体的には、呼吸困難や咳などの症状を和らげるための薬物療法(気管支拡張薬、ステロイドなど)や、酸素療法が行われることがあります。

呼吸リハビリテーションと生活指導

石綿肺によって低下した呼吸機能を改善し、日常生活の質を向上させるために、呼吸リハビリテーションが重要な役割を果たします。呼吸リハビリテーションでは、呼吸法の指導、運動療法、栄養指導などが行われ、患者さんがより楽に呼吸できるようサポートします [1]。また、生活指導として、禁煙の徹底、感染症予防のためのワクチン接種、バランスの取れた食事、適度な運動などが推奨されます。特に、アスベストばく露歴がある喫煙者にとっては、禁煙が肺がんのリスクを低減する上で極めて重要です [2][3]。

定期的な健康診断の重要性

石綿肺は進行性の疾患であり、アスベストばく露が停止した後も病状が進行する可能性があります [2]。そのため、定期的な健康診断と経過観察が非常に重要です。胸部X線検査やCT検査、肺機能検査などを定期的に受けることで、病気の進行状況を把握し、合併症(特に肺がん)の早期発見に努めることができます [1]。早期に異常を発見し、適切な対応を取ることが、予後を改善するために不可欠です。

石綿肺と診断された場合の補償・救済制度

労災保険制度

業務上アスベストにばく露し、石綿肺と診断された場合、労働者災害補償保険法(労災保険)に基づく給付を受けることができます。労災保険では、療養給付(治療費)、休業給付(休業中の賃金補償)、障害給付(後遺症に対する補償)、遺族給付(死亡した場合の補償)などが提供されます。労災認定を受けるためには、アスベストばく露作業への従事歴と石綿肺の医学的所見が認められる必要があります [2][4]。

石綿健康被害救済制度

労災保険の対象とならない場合でも、石綿による健康被害を受けた方やその遺族を救済するための「石綿健康被害救済制度」があります。この制度は、独立行政法人環境再生保全機構が運営しており、石綿肺(著しい呼吸機能障害を伴うもの)も指定疾病の一つです [2]。認定されると、医療費の支給、療養手当、葬祭料などが支給されます。この制度は、アスベストばく露が業務上か否かを問わず、広く救済を行うものです。

建設アスベスト給付金制度

建設業務に従事していたことによりアスベストにばく露し、石綿肺などの健康被害を受けた方に対しては、「建設アスベスト給付金制度」があります。これは、国と建設資材メーカーの責任を認めた最高裁判決を受けて創設された制度で、一定の要件を満たすことで給付金を受け取ることができます [1]。この制度は、労災保険や石綿健康被害救済制度とは別に、建設作業従事者特有の被害を救済するものです。

弁護士への相談の推奨

石綿肺と診断された場合、複数の補償・救済制度が存在するため、どの制度が適用されるのか、どのような手続きが必要なのかを判断することは非常に複雑です。そのため、アスベスト問題に詳しい弁護士に相談することが強く推奨されます [1]。弁護士は、適切な制度の選択、必要書類の準備、申請手続きの代行、さらには国や企業に対する損害賠償請求のサポートなど、多岐にわたる支援を提供してくれます。これにより、患者さんやご家族は、治療に専念しながら、適切な補償を受けられる可能性が高まります。

参考文献

[1] 厚生労働省「アスベスト(石綿)に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/topics/tp050729-1.html

[2] 厚生労働省「(2) 石綿が原因で発症する病気は?」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_asbest02.html

[3] World Health Organization (WHO)「Asbestos Fact Sheet」

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asbestos (2024年)

[4] 独立行政法人労働者健康安全機構「石綿による疾病の認定基準」

https://www.research.johas.go.jp/asbesto/15.html