後腹膜線維症(Retroperitoneal Fibrosis: RPF)は、稀な疾患でありながら、アスベスト曝露との関連性が国際的に認識されている重要な疾病です。この疾患は、後腹膜腔に線維性組織が異常に増殖することで、腎臓や尿管などの臓器に影響を及ぼし、様々な症状を引き起こします。本記事では、後腹膜線維症の概要から、アスベストとの関連性、疫学、症状、診断、そして最新の知見までを詳細に解説し、この疾患への理解を深めることを目的とします。

後腹膜線維症とは何か:稀少疾患の基礎知識

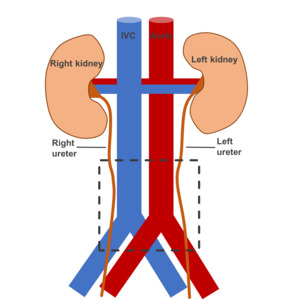

後腹膜線維症は、腹腔の後方にある後腹膜腔に線維性組織が異常に増殖する疾患です。この線維性組織が周囲の臓器、特に尿管や大血管を圧迫することで、様々な機能障害を引き起こします。その稀少性から、一般にはあまり知られていない疾患ですが、国際的なアスベスト関連疾患の診断基準であるヘルシンキ基準2014(Helsinki Criteria 2014)において、アスベスト関連疾患の一つとして正式に認められました[1, 2]。

出典:ADAM Inc. (年不明) 「Kidney and Bladder」https://www.mountsinai.org/health-library/diseases-conditions/retroperitoneal-fibrosis

後腹膜線維症の定義と病態

後腹膜線維症は、後腹膜腔に発生する炎症性の線維性病変であり、その病態は多岐にわたります。線維性組織の増殖は、腎臓、尿管、大動脈などの重要な臓器を包み込み、圧迫することで、水腎症(尿管閉塞による腎臓の腫れ)や腎不全、血管の狭窄などを引き起こす可能性があります。この疾患は、特発性(原因不明)の場合と、二次性(他の疾患や薬剤が原因)の場合に大別されます。

稀少性と国際的な認識

後腹膜線維症は、肺がんや石綿肺、胸膜プラークといった一般的なアスベスト関連疾患と比較して、罹患頻度が非常に稀です。例えば、アスベスト関連疾患のセカンドオピニオンを長年担当してきた専門家でさえ、後腹膜線維症の相談を受けた経験がないという報告もあります[1]。しかし、その稀少性にもかかわらず、アスベスト曝露との関連性がヘルシンキ基準2014で明記されたことは、この疾患の重要性を示すものです[2]。

アスベスト曝露と後腹膜線維症の関連性:疫学研究からの知見

後腹膜線維症とアスベスト曝露との関連性は、複数の疫学研究によって示唆されています。特に、症例対照研究は、アスベスト曝露が後腹膜線維症のリスク因子であることを明確に示しています。

症例対照研究によるエビデンス

後腹膜線維症の原因を特定するための症例対照研究は、主に二つの重要な論文が報告されています。

① Uibu Tらの2004年論文

2004年に著名な医学誌「ランセット」に掲載されたUibu Tらの研究では、フィンランドの後腹膜線維症患者43名と対照群179名を比較しました。この研究では、年齢調整後の後腹膜線維症の罹患率が10万人・年あたり0〜10と推定されました。最も注目すべきは、アスベスト曝露と後腹膜線維症の間に強い相関が認められた点です。アスベスト曝露が10線維・年未満の場合のオッズ比は5.54、10線維・年以上の場合のオッズ比は8.84でした。この結果は、アスベスト曝露量が増加するにつれて、後腹膜線維症のリスクが高まることを示唆しています。その他の危険因子としては、アルカロイドの使用(オッズ比9.92)、腹部大動脈瘤(オッズ比6.73)、20箱・年の喫煙(オッズ比4.73)が挙げられました[1]。

② Goldon Mらの2014年論文

2014年にイタリアで発表されたGoldon Mらの研究では、後腹膜線維症患者90名と対照群270名を対象に検討が行われました。この研究でも、アスベスト曝露歴のオッズ比は4.22と報告され、アスベスト曝露が後腹膜線維症のリスク因子であることが再確認されました。また、現喫煙のオッズ比は3.21、過去喫煙のオッズ比は2.93であり、喫煙もリスクを高める要因であることが示されました。特に、アスベスト曝露歴と喫煙歴の両方がある場合の相乗的オッズ比は12.04と非常に高く、両者の複合的な影響が強調されています。職業以外の石綿曝露のオッズ比も8.42と高く、職場以外でのアスベスト曝露もリスクとなり得ることが示されています[1]。

ヘルシンキ基準2014における位置づけ

ヘルシンキ基準2014は、アスベスト関連疾患の診断と帰属に関する国際的なコンセンサスレポートであり、後腹膜線維症をアスベスト曝露による新たな疾患として位置づけました。この基準では、「特定の条件下でアスベスト曝露による新たな疾患として後腹膜線維症が記述された」と明記されており、アスベスト曝露と後腹膜線維症の因果関係が生物学的に妥当であると結論付けられています[2]。

後腹膜線維症の症状と診断:早期発見の重要性

後腹膜線維症は、その病態の進行に伴い様々な症状を呈します。早期発見と適切な診断は、腎機能障害などの重篤な合併症を避ける上で極めて重要です。

主な症状

後腹膜線維症の症状は、線維性組織が圧迫する臓器によって異なりますが、一般的には以下のような症状が見られます[2]。

・ 腰痛、脇腹の痛み、腹痛: 後腹膜腔の線維化が神経や周囲組織を圧迫することで生じます。

・ 体重減少、発熱、倦怠感、食欲不振: 非特異的な全身症状として現れることがあります。

・ 尿路症状: 尿管の圧迫による水腎症や腎不全が進行すると、排尿困難や腎機能低下の症状が現れます。

・ 下肢の浮腫: 大血管の圧迫により、下肢の血流が悪化し浮腫が生じることがあります。

診断方法

後腹膜線維症の診断には、画像診断が中心となります。CT(Computed Tomography)やMRI(Magnetic Resonance Imaging)は、後腹膜腔の線維性組織の範囲や、尿管・血管への圧迫の程度を評価する上で非常に有用です。

① CT画像

CT画像では、後腹膜腔に沿って広がる軟部組織の肥厚や、尿管の狭窄・拡張などが確認されます。造影CTを用いることで、線維性組織の血流や炎症の程度をより詳細に評価することが可能です。

② MRI画像

MRIは、軟部組織のコントラスト分解能が高く、線維性組織の性状や周囲臓器との関係を詳細に描出できます。特に、炎症活動性の評価においてMRIは有用とされています。

③ 病理診断

確定診断には、生検による病理組織学的検査が不可欠です。病理組織では、線維芽細胞の増殖、炎症細胞の浸潤、コラーゲン線維の沈着などが確認されます。特発性後腹膜線維症では、非特異的な炎症プロセスが時間とともに進行し、密な無血管性・無細胞性の結合組織へと変化していく様子が観察されます[2]。

治療と予後:多角的なアプローチ

後腹膜線維症の治療は、疾患の進行度や症状、原因によって異なります。早期の診断と治療介入が、腎機能の温存や症状の緩和に繋がります。

治療方法

治療の主な目的は、線維性組織による臓器の圧迫を解除し、炎症を抑制することです。

・ ステロイド療法: 炎症を抑制するために、副腎皮質ステロイドが第一選択薬として用いられることが多いです。特に、炎症活動性が高い初期の段階で効果が期待されます。

・ 免疫抑制剤: ステロイドの効果が不十分な場合や、長期的な治療が必要な場合には、タモキシフェンやミコフェノール酸モフェチルなどの免疫抑制剤が併用されることがあります。

・ 尿管ステント留置術: 尿管の圧迫による水腎症が進行している場合には、尿管内にステントを留置して尿流を確保する処置が行われます。

・ 外科的治療: 線維性組織が広範囲に及ぶ場合や、薬物療法で効果が得られない場合には、線維性組織の切除や尿管剥離術などの外科的治療が検討されることがあります。

予後と長期管理

後腹膜線維症の予後は、診断時の疾患の進行度や治療への反応によって大きく異なります。早期に診断され、適切な治療が開始されれば、良好な予後が期待できます。しかし、再発のリスクもあるため、治療後も定期的な経過観察が重要です。特に、アスベスト曝露歴がある患者においては、他のアスベスト関連疾患の発症リスクも考慮し、包括的な健康管理が求められます。

後腹膜線維症と免疫グロブリンG4関連疾患(IgG4-RD)

近年、後腹膜線維症の一部が免疫グロブリンG4関連疾患(IgG4-Related Disease: IgG4-RD)と関連していることが明らかになってきました。IgG4-RDは、全身の様々な臓器にIgG4陽性形質細胞の浸潤と線維化を特徴とする疾患群であり、後腹膜線維症もその病態の一部として認識されています。

IgG4-RDの概要

IgG4-RDは、自己免疫性の疾患と考えられており、膵臓、胆管、唾液腺、涙腺、腎臓など、全身の様々な臓器に炎症と線維化を引き起こします。血中のIgG4値の上昇や、病変組織におけるIgG4陽性形質細胞の浸潤が診断の手がかりとなります。

後腹膜線維症との関連性

後腹膜線維症患者の中には、血清IgG4値の上昇や、線維性組織におけるIgG4陽性形質細胞の浸潤が認められるケースがあります。このような場合、後腹膜線維症はIgG4-RDの全身症状の一部として発症している可能性が考えられます。IgG4-RDに関連する後腹膜線維症は、ステロイド治療への反応が良い傾向があることが報告されています。

アスベスト曝露の現状と予防策

アスベストは、その優れた特性から過去に多くの建材や製品に使用されてきましたが、その発がん性や健康被害が明らかになって以来、多くの国で製造・使用が禁止されています。しかし、過去に建設された建物には依然としてアスベストが残存しており、解体工事などでの曝露リスクが問題となっています。

アスベストの健康被害

アスベスト繊維を吸入すると、肺や胸膜に沈着し、様々な健康被害を引き起こします。中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水などが代表的なアスベスト関連疾患です。後腹膜線維症も、これらの疾患と同様にアスベスト曝露との関連が指摘されています。

予防と対策

アスベスト関連疾患の予防には、アスベスト曝露を避けることが最も重要です。現在、各国でアスベストの使用禁止や規制が強化されていますが、既存建築物からのアスベスト除去作業や、アスベスト含有製品の適切な管理が引き続き求められます。

・ アスベスト含有建材の調査と除去: 建築物の解体・改修時には、アスベスト含有建材の有無を事前に調査し、適切な方法で除去することが義務付けられています。

・ 作業者の保護: アスベスト除去作業を行う際には、専用の保護具を着用し、粉じんの飛散を防止する対策を徹底する必要があります。

・ 一般市民への情報提供: アスベストに関する正しい知識を普及させ、不必要な曝露を避けるための情報提供が重要です。

まとめ:後腹膜線維症への理解と今後の課題

後腹膜線維症は、稀な疾患でありながら、アスベスト曝露との関連性が国際的に認められている重要な疾病です。その病態は複雑であり、診断には画像診断と病理診断が不可欠です。アスベスト曝露歴のある患者においては、後腹膜線維症の発症リスクを考慮し、定期的な健康診断や早期の精密検査が推奨されます。また、IgG4-RDとの関連性も明らかになりつつあり、今後の研究によってさらなる病態解明と治療法の進展が期待されます。

アスベスト関連疾患全体に対する社会的な意識向上と、適切な予防策の実施が、後腹膜線維症を含むアスベストによる健康被害を減らすために不可欠です。この情報が、後腹膜線維症に関する理解を深め、適切な医療へのアクセスの一助となることを願います。

参考文献

・ Fujisawa City. (2024). 対象となるアスベスト関連疾患. https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hoiku/hamamihoikuen/asubesutosikkan.html

・ Bunkyo City. (2023). 文京区がアスベスト関連疾患の対象としていない疾患. https://www.city.bunkyo.lg.jp/b023/p001720/index.html

・Oksa, P., Wolff, H., Vehmas, T., Pallasaho, P., Frilander, H. (2014). Asbestos, asbestosis, and cancer: Helsinki criteria for diagnosis and attribution 2014. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135068/TTL_978-952-261-459-9.pdf?sequence=7