「アスベスト(石綿)が使われているかもしれない」と不安を感じていませんか?特に古い建物では、アスベスト含有建材が使用されている可能性があり、その見分け方について多くの方が疑問を抱いています。しかし、アスベスト含有建材は見た目だけでは判断が難しく、専門家でさえ見誤ることがあります。この問題の複雑さは、アスベストが岩石としての姿ではなく、セメントや塗料、ゴムなどと混合されて製品となっている点にあります。さらに、アスベスト含有率が異なっても肉眼での区別は困難であり、岩綿(ロックウール)吹き付け材のように、アスベストを含まない製品と酷似しているケースも少なくありません。

本記事では、アスベスト含有建材の典型的な特徴を画像とともに解説し、肉眼での判別の限界と、専門家による正確な調査の重要性について深く掘り下げます。また、石綿障害予防規則に基づく事前調査の義務や、アスベスト含有が疑われる場合の適切な対処法についても詳しくご紹介します。この記事を通じて、アスベストに関する正しい知識を身につけ、ご自身の安全と健康を守るための第一歩を踏み出しましょう。

アスベストとは?基礎知識と危険性

アスベスト(石綿)は、天然に存在する繊維状の鉱物で、その優れた耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などから「奇跡の鉱物」と呼ばれ、かつては建材や摩擦材、シール材など多岐にわたる製品に利用されてきました。しかし、その微細な繊維が空気中に飛散し、人が吸入することで肺がんや中皮腫といった重篤な健康被害を引き起こすことが明らかになり、現在ではその使用が厳しく制限されています。

アスベストの定義と種類

アスベストは、蛇紋石族のクリソタイル(白石綿)と、角閃石族のアモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトの6種類に大別されます。日本で最も多く使用されてきたのはクリソタイルで、建材を中心に幅広く利用されていました。これらのアスベスト繊維は非常に細かく、肉眼では見えないレベルで空気中に浮遊し、呼吸器から体内に侵入します。

アスベストが引き起こす健康被害

アスベスト繊維を吸入すると、その繊維が肺の組織に刺さり、長期間にわたって体内に留まります。これにより、以下のような健康被害を引き起こす可能性があります。

・ 中皮腫(ちゅうひしゅ):肺や心臓、腹部などを覆う膜(中皮)に発生する悪性腫瘍で、アスベストとの関連性が非常に高いとされています。潜伏期間が長く、アスベスト吸入から20~50年後に発症することが多いです。

・ 肺がん:アスベスト吸入は肺がんのリスクを高めます。特に喫煙との相乗効果が指摘されており、アスベスト曝露と喫煙の両方がある場合、肺がんのリスクは飛躍的に上昇します。

・ 石綿肺(せきめんはい):アスベスト繊維が肺に沈着し、肺が線維化する病気です。進行すると呼吸機能が低下し、重症化すると呼吸不全に至ることもあります。

・ びまん性胸膜肥厚(びまんせい きょうまくひこう):肺を覆う胸膜が広範囲に厚くなる病気で、胸痛や呼吸困難を引き起こすことがあります。

これらの疾患は、アスベスト曝露から長い年月を経て発症するため、過去にアスベストに触れた可能性がある方は、定期的な健康診断が重要です。

アスベストに関する現在の法規制

日本では、アスベストによる健康被害を防止するため、段階的に規制が強化されてきました。現在では、アスベスト及びアスベストをその重量の0.1%を超えて含有する全ての製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。これは、2004年の石綿障害予防規則の制定以降、数度の改正を経て、2012年には原則としてアスベスト含有製品の製造・使用が禁止され、2021年には全ての石綿含有建材の事前調査が義務化されるなど、規制が強化されてきた結果です。

特に、建築物の解体・改修工事においては、作業者へのアスベストばく露防止、及び大気中への飛散防止対策が厳しく義務付けられています。これには、工事前の「事前調査」が不可欠であり、石綿障害予防規則によってその実施が定められています [1]。

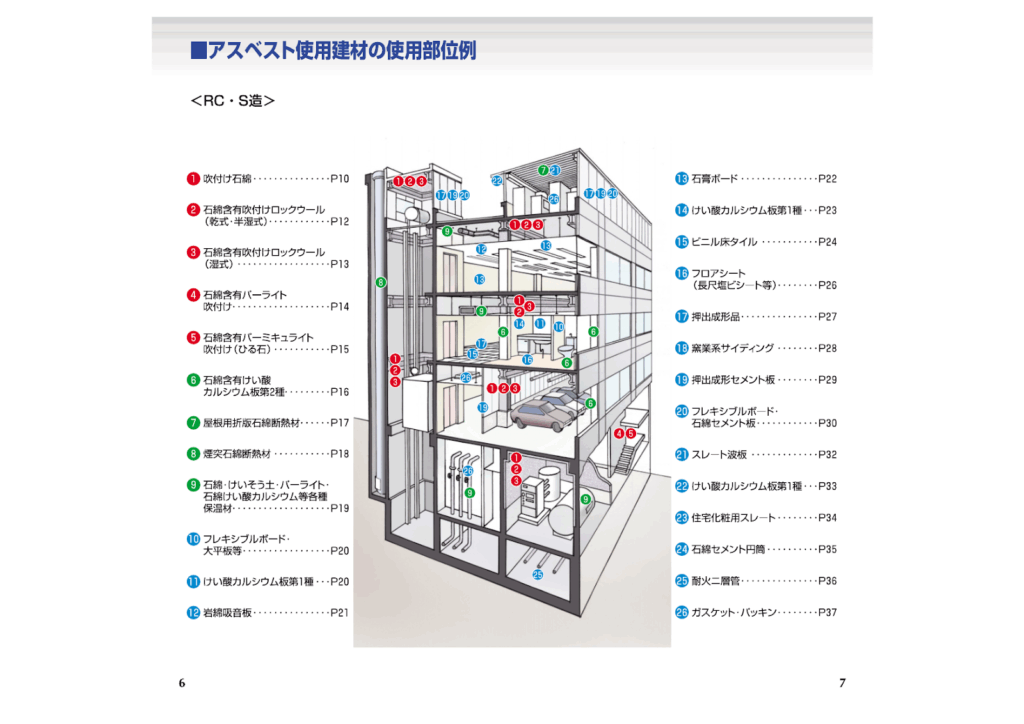

画像で見るアスベスト含有建材の典型例

アスベスト含有建材は多岐にわたり、その形状や使用箇所も様々です。ここでは、国土交通省が提供する資料「目で見るアスベスト建材」[2]を参考に、代表的なアスベスト含有建材の画像と特徴をご紹介します。これらの画像は、アスベスト含有建材の識別の一助となりますが、肉眼での判断には限界があることを常に念頭に置いてください。

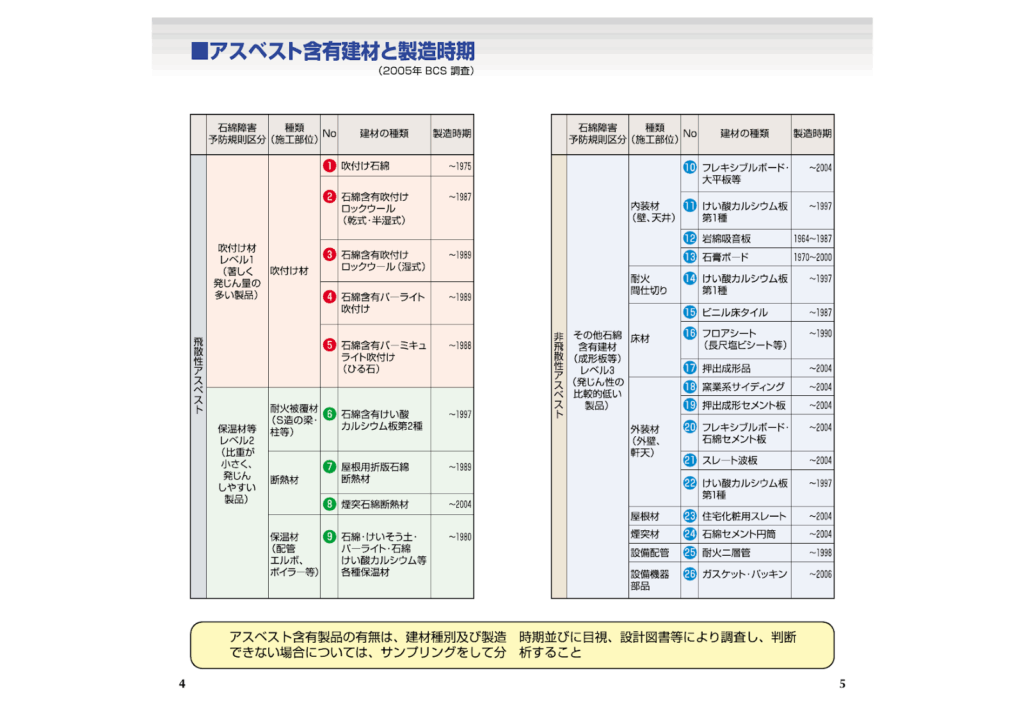

アスベスト含有建材と製造時期

アスベスト含有建材は、その種類によって製造時期が異なります。以下の表は、主なアスベスト含有建材とその製造時期の目安を示したものです。製造時期は、アスベスト含有の可能性を判断する上で重要な手がかりとなります。

出典:国土交通省(2006)「目で見るアスベスト建材」[2]

吹き付けアスベストの特徴と画像

吹き付けアスベストは、綿状のものを吹き付けたもので、断熱材や吸音材として使用されました。ふわふわしていたり、毛羽立っていたりするものは比較的識別しやすいですが、コテで押さえつけられている場合は「じゅうたん」のように見えることもあり、見分けがつきにくいことがあります。特に、天井や壁に吹き付けられている場合、経年劣化により剥がれ落ちてくることもあり、飛散性が高いのが特徴です。

石綿含有保温材・断熱材の画像と見分け方

石綿含有保温材や断熱材は、配管やボイラーなどに使用されました。これらは、配管に巻き付けられたり、ボード状になっていたりします。見た目は白っぽいものや灰色っぽいものが多く、劣化すると粉状になったり、繊維が露出したりすることがあります。特に、損傷している場合はアスベスト繊維が飛散しやすいため注意が必要です。

石綿含有成形板・ボード類の画像と見分け方

石綿含有成形板やボード類は、天井材、壁材、床材、屋根材など、建物の様々な部分に広く使用されました。これらは比較的硬質な建材で、見た目だけではアスベストの有無を判断するのが非常に困難です。セメントや他の素材と混合されていることが多く、色や模様も多種多様です。製造時期や製品名が分かれば、アスベスト含有の有無を特定できる場合があります。

その他のアスベスト含有製品の画像

アスベストは、上記以外にも、ビニル床タイル、接着剤、ガスケット、パッキンなど、非常に多くの製品に使用されていました。これらの製品は、さらに肉眼での判別が難しく、専門家による詳細な調査が不可欠です。

出典:国土交通省(2006)「目で見るアスベスト建材」[2]

肉眼での判別の限界と専門家による調査の重要性

前述の通り、アスベスト含有建材は多種多様であり、その多くは肉眼でアスベストの有無を正確に判断することが極めて困難です。これは、アスベストが他の物質と混合されて製品化されていることや、見た目がアスベストを含まない建材と酷似しているためです。この章では、なぜ肉眼での判別が難しいのか、そして専門家による調査がいかに重要であるかを解説します。

なぜ肉眼での判別が難しいのか

アスベスト含有建材の肉眼での判別が難しい主な理由は以下の通りです。

・ 他の物質との混合: アスベストは単体で使われることは少なく、セメント、塗料、ゴムなどの他の物質と混合されて製品化されています。これにより、アスベスト繊維が表面に出ていない限り、その存在を視覚的に確認することはできません。

・ 見た目の類似性: アスベスト含有建材と非含有建材は、見た目がほとんど同じである場合が多くあります。例えば、吹き付けロックウールにはアスベスト含有のものと非含有のものがあり、コテ押さえされた吹き付けアスベストはカーペットのように見えることがあります。色が付いている製品では、アスベスト含有率が変化しても肉眼での区別は不可能です。

・ 経年劣化と変質: 建材は時間の経過とともに劣化し、表面が変質することがあります。これにより、元々の特徴が失われ、アスベストの有無を判断する手がかりがさらに少なくなります。

・ 専門知識の不足: アスベスト含有建材に関する専門知識がない場合、わずかな兆候を見落としてしまう可能性が高く、誤った判断をしてしまうリスクがあります。

これらの理由から、アスベスト含有建材の識別は、アスベスト除去や専門家であっても目視だけで判断を誤ることがしばしばあるのが実態です。

専門家による分析調査の必要性

肉眼での判別が困難であるため、アスベストの有無を正確に知るためには、専門家による分析調査が不可欠です。石綿障害予防規則第三条では、建築物等の解体等作業を行う事業者に、事前に石綿等の使用の有無を調査することを義務付けており、その調査方法として、設計図書等による確認、目視による確認、そして必要に応じて「分析調査」を行うことが定められています [1]。

分析調査では、建材の一部を採取(サンプリング)し、偏光顕微鏡法、X線回折分析法などの専門的な手法を用いてアスベストの有無や種類、含有率を特定します。これにより、肉眼では判別できない微細なアスベスト繊維の存在を科学的に確認することが可能となります。

調査を依頼する際のポイント

アスベストの分析調査を依頼する際には、以下の点に注意しましょう。

・ 実績と信頼性: アスベスト調査の実績が豊富で、信頼できる専門業者を選びましょう。適切な資格(建築物石綿含有建材調査者など)を持つ技術者が在籍しているか確認することも重要です。

・ 分析方法: どのような分析方法を用いるのか、その精度や信頼性について確認しましょう。JIS A 1481に準拠した分析方法が一般的です。

・ 報告書の詳細: 調査結果は詳細な報告書として提出されるか確認しましょう。報告書には、採取箇所、分析結果、アスベストの種類、含有率などが明記されている必要があります。

・ 費用と期間: 調査にかかる費用と期間を事前に確認し、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。

アスベストの事前調査は、単なる義務ではなく、作業者の安全と周辺環境の保護のために極めて重要なプロセスです。不明な点があれば、自己判断せずに必ず専門家に相談するようにしてください。

アスベストの事前調査と法規制

アスベストによる健康被害を未然に防ぐため、日本では厳格な法規制が設けられています。特に、建築物の解体・改修工事を行う際には、アスベストの有無を事前に調査することが義務付けられています。この章では、石綿障害予防規則に基づく事前調査の義務と、その具体的な方法、そしてアスベスト含有とみなす措置について詳しく解説します。

石綿障害予防規則に基づく事前調査の義務

「石綿障害予防規則」第三条では、建築物、工作物または船舶の解体または改修作業を行う事業者に対し、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ当該建築物等について石綿等の使用の有無を調査することを義務付けています [1]。この事前調査は、アスベストの飛散リスクを評価し、適切な対策を講じるための第一歩となります。この義務は、作業規模の大小にかかわらず、全ての解体・改修工事に適用されます。

事前調査の方法(書面・目視・分析)

事前調査は、以下の方法により行わなければなりません [1]。

① 設計図書等の文書確認:

建築物の設計図書、施工記録、改修履歴などの文書(電磁的記録を含む)を確認し、アスベスト含有建材が使用されている可能性を調査します。建材の製造時期や製品名からアスベスト含有の有無を判断できる場合があります。ただし、設計図書等の文書が存在しない場合は、この限りではありません。

② 目視による確認:

解体等対象建築物等を実際に目視で確認し、アスベスト含有の可能性のある建材がないかを調査します。吹き付け材や保温材など、特定の建材は目視でアスベスト含有の可能性を判断できる場合があります。ただし、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料については、この限りではありません。

③ 分析による調査(分析調査):

設計図書等の文書確認や目視確認によっても石綿等の使用の有無が明らかとならなかった場合、または石綿含有の疑いがある場合は、建材の一部を採取し、専門機関で分析を行う「分析調査」が義務付けられています。分析調査は、偏光顕微鏡法やX線回折分析法など、科学的な手法を用いてアスベストの有無を正確に判断します。

これらの調査は、適切に実施するために必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者など)に行わせる必要があります。特に、分析調査は専門的な知識と技術を要するため、厚生労働大臣が定める要件を満たす分析機関に依頼することが重要です。

アスベスト含有とみなす措置

事業者が事前調査を行ったにもかかわらず、当該解体等対象建築物等について石綿等の使用の有無が明らかとならなかった場合、事業者は、当該建築物等について石綿等が使用されているものとみなして、労働安全衛生法およびこれに基づく命令に規定する措置を講じなければなりません [1]。これは、アスベストの有無が不明な場合でも、労働者の安全を最優先し、アスベスト含有建材として取り扱うことで、ばく露防止対策を徹底するための重要な規定です。この「みなし措置」を適用することで、不確実な状況下でも適切な安全管理を行うことが可能となります。

アスベスト含有が疑われる場合の適切な対処法

もしご自身の建物や身の回りにある建材にアスベスト含有の疑いがある場合、適切な知識と行動が健康被害を防ぐ上で非常に重要です。ここでは、アスベスト含有が疑われる場合の具体的な対処法について解説します。

むやみに触らない・壊さない

アスベスト含有建材の最も重要な対処法は、「むやみに触らない、壊さない」ことです。アスベスト繊維は、建材が損傷したり、切断、破砕、穿孔、研磨などが行われたりすることで空気中に飛散しやすくなります。飛散したアスベスト繊維を吸入することが健康被害の原因となるため、アスベスト含有が疑われる建材には絶対に手を出さないでください。特に、吹き付けアスベストや石綿保温材、劣化した製品は飛散性が高いため、細心の注意が必要です。風が当たった程度では著しく飛散することはありませんが、こすったり、切ったり、割ったりすると、アスベスト繊維が一定の濃度で飛散する可能性があります。

専門業者への相談と除去・封じ込め・囲い込み

アスベスト含有が確認された場合、またはその疑いが強い場合は、速やかにアスベスト調査・除去の専門業者に相談することが不可欠です。専門業者は、建材の種類や劣化状況、建物の構造などを総合的に判断し、最も適切な対策を提案してくれます。主な対策としては、以下の3つがあります。

・ 除去(除去工事):アスベスト含有建材を完全に撤去する方法です。最も確実な方法ですが、費用や工期がかかります。作業中はアスベストの飛散を厳重に管理し、作業員や周辺住民の安全を確保する必要があります。

・ 封じ込め(封じ込め工事):アスベスト含有建材の表面を特殊な塗料などで覆い、アスベスト繊維の飛散を防止する方法です。除去に比べて費用や工期を抑えられますが、アスベスト自体は建物内に残るため、将来的な除去が必要になる場合があります。

・ 囲い込み(囲い込み工事):アスベスト含有建材を非アスベスト建材で覆い、物理的に隔離する方法です。封じ込めと同様に費用や工期を抑えられますが、アスベスト自体は残存します。

どの方法を選択するかは、アスベストの種類、建材の劣化状況、建物の使用目的、予算などを考慮して、専門家と十分に相談して決定してください。

行政の相談窓口と支援制度

アスベストに関する不安や疑問がある場合、各自治体や厚生労働省などの行政機関が相談窓口を設けています。これらの窓口では、アスベストに関する情報提供、調査・除去に関する助言、専門業者の紹介、さらには調査や除去にかかる費用の一部を補助する制度(補助金制度)に関する情報提供などを行っています。自己判断で行動する前に、まずは行政の相談窓口に連絡し、適切な情報を得ることをお勧めします。

アスベスト問題は複雑であり、専門的な知識と適切な対応が求められます。ご自身の健康と安全、そして周囲の人々の安全を守るためにも、常に最新の情報を確認し、専門家や行政機関と連携して行動することが重要です。

参考文献

[1] 厚生労働省: 石綿障害予防規則など関係法令について. URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index_00001.html

[2] 国土交通省: 目で見るアスベスト建材. URL: https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010331_7/01.pdf