アスベスト(石綿)は健康リスクから使用が禁止され、既存建築物の解体・改修時には事前調査が義務付けられています。本記事では、この調査費用を「誰が負担するのか」という工事を検討する上で重要な問題に焦点を当て、アスベスト調査費用の負担者、調査の種類と費用相場、関連法規、トラブル回避のポイントを解説します。

アスベスト調査義務化の背景と必要性

アスベスト調査の義務化は、その深刻な健康被害と過去の広範な使用実態が背景にあります。かつて優れた断熱性・耐火性から「奇跡の鉱物」と呼ばれたアスベストは、1970年代から1990年代に多くの建材に使用されました。しかし、微細な繊維が空気中に飛散し、吸入することで石綿肺、肺がん、悪性中皮腫といった深刻な健康被害を引き起こすことが判明。日本ではアスベストの使用が段階的に禁止され、既存建築物のアスベスト含有建材には厳格な管理が求められるようになりました。

出典:Asnet株式会社(年不明)「2024年2月最新】アスベスト調査・分析を徹底図解!」https://www.asnet-japan.com/

アスベストの健康への深刻な影響

アスベストによる健康被害は、その繊維の物理的特性に起因します。非常に細かく軽いため空気中に長時間浮遊し、呼吸で肺の奥深くまで到達しやすいのです。体内に吸入された繊維は分解・排出されにくく、肺組織に長期間留まり、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫などの致死率の高いがんリスクを高めます。この深刻な健康リスクから国民の安全を守るため、アスベストに関する法規制は強化されています。特に、2022年4月1日施行の改正大気汚染防止法および石綿障害予防規則は、建築物の解体・改修工事におけるアスベスト事前調査を全面的に義務化し、違反者への罰則を設けるなど、対策を徹底しています。

アスベスト調査が必須となる工事の範囲

大気汚染防止法および石綿障害予防規則により、建築物や工作物の解体、改造、補修作業を行う際には、原則として全ての工事においてアスベストの事前調査が義務付けられています [1]。これは、アスベスト含有建材の有無を事前に特定し、適切な飛散防止対策を講じることで、作業員や周辺住民の健康被害を防ぐことを目的としています。特に、以下の条件に該当する工事は、アスベスト含有の有無にかかわらず、調査結果を管轄の都道府県または大気汚染防止法政令市へ報告することが必須となります。

・ 建築物の解体工事:対象となる部分の延床面積が80㎡以上

・ 建築物の改修・補修工事:請負金額が100万円以上

・ 工作物の解体・改修工事:請負金額が100万円以上

これらの工事では、「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者による目視調査、および必要に応じた分析調査が不可欠です。調査結果は工事現場への掲示が義務付けられ、上記規模以上の工事の場合は「石綿事前調査結果報告システム」を通じて電子的に報告する必要があります [1]。

事前調査が免除される例外的なケース

原則として全てのアスベスト調査が義務付けられていますが、飛散リスクが極めて低いと判断される特定の作業については、事前調査が不要となる例外規定があります [2]。これには、以下のようなケースが含まれます。

・ 非含有材料の除去:アスベストを含まないことが明らかな材料のみで構成された部分の除去作業。

・ 軽微な損傷:釘を打つ、または抜くといった、材料の飛散がほとんど生じないごく軽微な作業。

・ 非破壊的な作業:既存の塗装の上から新しい塗装を重ね塗りするなど、既存の材料を除去しない作業。

・ 政府確認済みの工作物:国土交通省などがアスベスト不使用を確認した、特定の工作物や船舶に関する作業。

これらの例外規定は作業の効率性を考慮したものですが、判断は慎重に行う必要があります。安易な自己判断は法令違反や予期せぬ健康被害につながるリスクがあるため、疑義がある場合は必ず専門家や所轄の行政機関に相談することが賢明です。

アスベスト調査の種類と費用の内訳

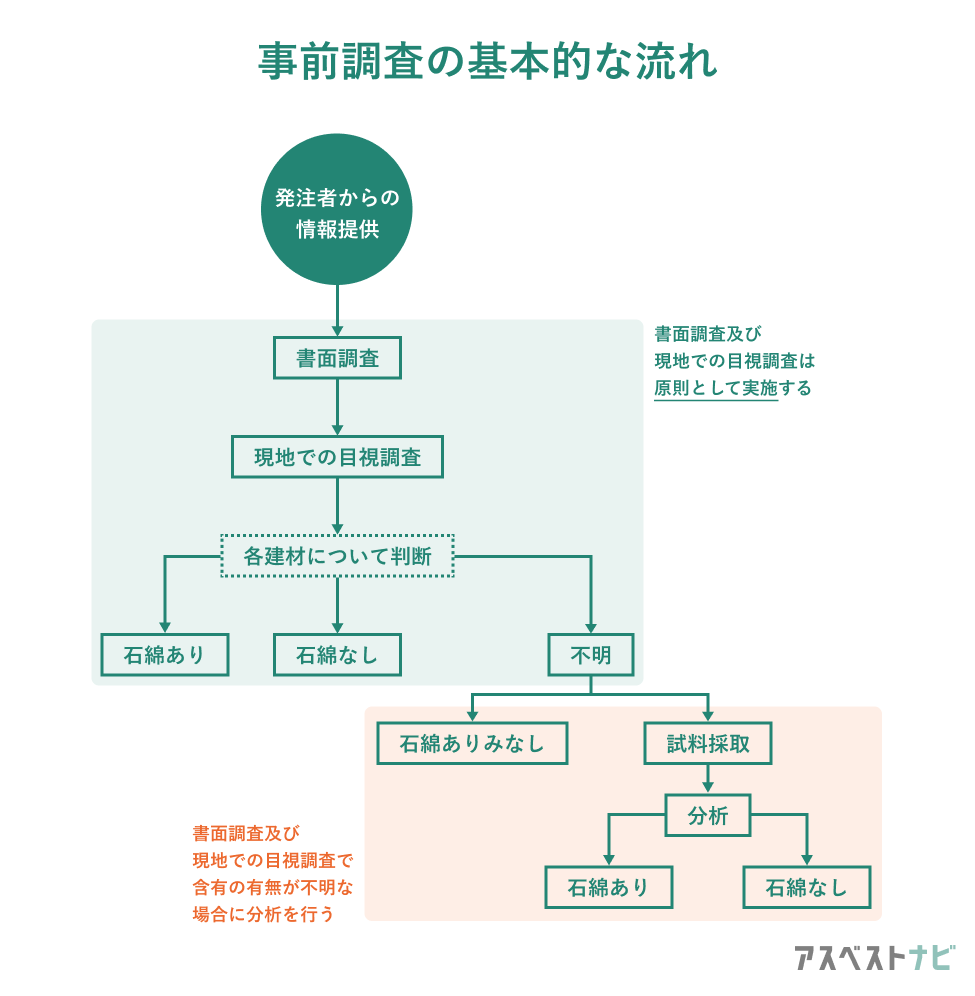

アスベスト調査は、深度や目的に応じていくつかの段階に分かれます。それぞれの調査方法で費用が異なるため、工事規模や建物の状況に応じ、どの調査が必要か事前に把握することが予算計画の第一歩です。

書面調査:設計図書からリスクを評価

アスベスト調査の最初のステップは書面調査です。建物の設計図書、竣工図、仕様書、過去の修繕履歴などの関連書類を確認し、アスベスト含有建材が使用されている可能性を評価します。現地での建材採取は行わず、記録情報に基づいてリスクの一次評価を行います。

書面調査の費用は、現地作業を伴わないため比較的安価で、数千円から1万円程度が一般的な相場です [2]。ただし、書類不足や古い建物で記録がない場合は、評価が困難なこともあります。

目視調査:専門家が現地で建材を直接確認

書面調査でアスベスト含有の可能性があると判断された場合や、書類だけでは評価が不十分な場合に実施されるのが、現地での目視調査です。専門の調査員が実際に建物を訪れ、アスベストが使用されている可能性のある箇所を直接目で見て確認します。建材の種類、施工状況、劣化の程度などを詳細に観察し、分析調査が必要な箇所を特定します。

目視調査の費用は、調査員の専門性や移動時間などを考慮し、1件あたり2万円から5万円程度が目安となります [2]。

分析調査:科学的な分析で含有の有無を確定

目視調査でアスベスト含有の疑いが強い建材が特定された場合、最終的な確定診断のために行われるのが分析調査(試料分析)です。疑わしい建材の一部をサンプルとして採取し、専門の分析機関に送付して、偏光顕微鏡や電子顕微鏡を用いた科学的な分析を行います。この分析により、アスベストの含有の有無、および含有されている場合はその種類を正確に特定できます。

分析調査の費用は、1検体あたり2万円から3万円程度が相場です [2]。複数の箇所からサンプルを採取し、それぞれ分析が必要となる場合は、その検体数に応じて費用が加算されます。

調査費用全体の目安

アスベスト調査にかかる総費用は、建物の規模、構造、築年数、そしてどのレベルの調査が必要かによって大きく変動します。一般的な戸建て住宅の場合、調査全体で数万円から十数万円程度となることが多いですが、大規模な商業ビルや工場など、調査範囲が広く、多数の検体分析が必要となる場合は、さらに高額になることもあります [2]。

| 調査の種類 | 費用相場(目安) |

|---|---|

| 書面調査 | 数千円~1万円前後 |

| 目視調査 | 2万円~5万円程度 |

| 分析調査 | 2万円~3万円/検体 |

| 諸経費 | 数千円~数万円 |

これらの費用はあくまで一般的な目安です。正確な費用を知るためには、複数の専門業者から詳細な見積もりを取得し、その内訳を比較検討することが不可欠です。

アスベスト調査費用の負担者は誰になるのか?

アスベスト調査費用の負担者を巡っては、しばしば関係者間での認識の齟齬からトラブルに発展することがあります。ここでは、法律上の原則と、具体的なケースごとの考え方について整理します。

原則は「建物の所有者」または「工事の発注者」

アスベスト調査費用は、原則としてその建物の所有者、または解体・改修工事の発注者が負担すると定められています [2]。これは、アスベスト調査が、建築物の安全性を確保し、公衆衛生を守るという公共性の高い目的のために法律で義務付けられているためです。2022年4月1日の大気汚染防止法改正では、発注者の責任がより明確化され、施工業者が適切なアスベスト対策を講じられるよう、調査費用を含めた費用面での配慮を行う「配慮義務」が課せられました [3]。したがって、個人が所有する住宅の解体やリフォームを行う場合は、その所有者が費用を負担することになります。

発注者に課せられる「施工業者への配慮義務」

厚生労働省が定める「施工業者への配慮義務」は、発注者が単に工事を依頼するだけでなく、アスベスト対策が法令に則って適切に実施されるよう、積極的に関与することを求めるものです [3]。具体的には、以下のような配慮が求められます。

・ 情報提供の義務:発注者は、自身が保有する設計図書や過去の改修履歴など、アスベストの使用に関する情報を施工業者に提供する必要があります。

・ 費用・工期への配慮:アスベストの調査や除去作業には、相応の時間と費用がかかります。発注者は、これらを十分に考慮した、現実的な工期と費用を設定することが求められます。

・ 調査費用の確認:施工業者から提示された見積書に、アスベストの事前調査費用が適正に計上されているかを確認する責任があります。

・ 有資格者の確認:調査を行う者が、法律で定められた「建築物石綿含有建材調査者」などの資格を保有しているかを確認することも、発注者の重要な役割です。

これらの配慮を怠り、結果として施工業者が法令違反を犯した場合、発注者自身もその責任を問われる可能性があるため、注意が必要です。

賃貸物件やマンション共用部の場合

建物の所有形態が複雑な賃貸物件やマンションでは、費用負担の考え方が少し異なります。

〇賃貸物件:

・ オーナー(貸主)負担:建物の構造躯体や共用部分など、建物全体の安全性に関わる部分のアスベスト調査費用は、原則として建物の所有者であるオーナーが負担します。

・ テナント(借主)負担:テナントが自身の事業のために内装の改修工事を行うなど、専有部分に関する工事でアスベスト調査が必要となった場合は、その工事の発注者であるテナントが費用を負担するのが一般的です。ただし、賃貸借契約書に特約がある場合は、その内容が優先されるため、契約書の詳細な確認が不可欠です。

〇マンションの共有部分:

・ 外壁、屋根、廊下、階段、バルコニーなど、マンションの共有部分に関するアスベスト調査費用は、管理組合が負担するのが原則です。その費用は、各区分所有者が毎月支払う管理費や修繕積立金から支出されることになります。

いずれのケースにおいても、後々のトラブルを避けるためには、工事の計画段階で、関係者間(オーナーとテナント、管理組合と区分所有者など)で費用負担について十分に協議し、合意形成を図っておくことが極めて重要です。

法令違反のリスクと罰則

アスベストに関する規制は、その健康被害の重大性から非常に厳格であり、法令違反には厳しい罰則が科されます。発注者としても、そのリスクを十分に認識しておく必要があります。

事前調査と報告の法的義務

前述の通り、2022年4月1日に施行された改正大気汚染防止法により、全ての建築物の解体工事や一定規模以上の改修工事において、アスベストの事前調査が義務化されました [1]。そして、その調査結果は、アスベスト含有の有無にかかわらず、工事現場への掲示と、一定規模以上の工事の場合は管轄の行政機関への報告が義務付けられています [1]。この報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を介した電子申請によって行われます [1]。

義務違反に対する厳しい罰則

事前調査の実施を怠った、調査結果の報告を怠った、あるいは虚偽の報告を行ったなど、これらの法的義務に違反した場合、行政による改善命令や工事の一時停止命令が出されることがあります。さらに、悪質なケースや命令に従わない場合には、最大で30万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性もあります [2]。これらの罰則は、工事を施工した業者だけでなく、工事の発注者にも適用される場合があるため、法令遵守は発注者自身の身を守るためにも不可欠です。

費用負担を軽減する補助金制度の活用

アスベストの調査や除去には高額な費用がかかることがありますが、その経済的負担を軽減するために、国や地方自治体が様々な補助金制度を設けています。これらを有効に活用することで、費用を大幅に抑えることが可能です。

国・自治体の補助金制度

アスベスト関連の補助金制度は、主に以下の2種類に大別されます。

・ アスベスト含有調査に関する補助金:建物の所有者がアスベストの有無を調査する際にかかる費用の一部を補助するもの。

・ アスベスト除去等工事に関する補助金:アスベスト含有建材の除去、封じ込め、囲い込みといった対策工事にかかる費用の一部を補助するもの。

これらの補助金制度は、国土交通省の「住宅・建築物アスベスト改修事業」などを基に、各地方自治体(都道府県や市区町村)が独自の制度として運用しているのが一般的です。そのため、補助の対象となる建物の種類(戸建て住宅、マンション、事業用ビルなど)、対象者、補助率、上限額、申請期間といった具体的な内容は、自治体ごとに大きく異なります。例えば、国土交通省の制度では、アスベスト含有調査にかかる費用に対して、原則として1棟あたり25万円を上限とする補助が定められています [4]。

補助金活用のための条件と手続き

補助金制度を利用するためには、通常、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件としては、以下のようなものが挙げられます。

・ 対象建築物:築年数や延床面積など、対象となる建築物に条件が設けられている場合があります。

・ 対象者:建物の所有者本人や管理組合であることが求められるのが一般的です。

・ 実施業者:調査や工事を行う業者が、自治体の登録業者であるなど、一定の要件を満たす必要がある場合があります。

・ 事前申請の原則:最も重要な点として、工事に着手する前に申請を行い、交付決定を受ける必要があることがほとんどです。事後の申請は認められないため、計画段階での情報収集と早めの手続きが不可欠です。

申請手続きの詳細は、お住まいの市区町村や都道府県の建築指導課、環境保全課などの担当窓口や、公式ウェブサイトで確認することができます。

信頼できるアスベスト調査業者の選び方

アスベスト調査は、その結果が工事全体の安全性、工期、費用を左右する極めて重要な工程です。したがって、専門的な知識と技術、そして高い倫理観を持った信頼できる業者を選ぶことが、プロジェクト成功の鍵となります。

最重要ポイント:有資格者の在籍確認

2023年10月1日以降、アスベストの事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」などの国家資格を持つ者でなければ実施することができません [1]。この資格は、アスベストに関する専門知識と、適切な調査を行うための技術を国が認定した証です。業者を選定する際には、まず第一に、この有資格者が在籍しているか、そして実際に調査を担当するのがその有資格者であるかを必ず確認してください。

適正な見積もりと豊富な実績

信頼できる業者は、調査内容とそれにかかる費用について、明確で詳細な見積書を提示します。見積書を確認する際は、単に総額を見るだけでなく、書面調査、目視調査、分析調査それぞれの費用、分析を行う検体数と単価、出張費などの諸経費といった内訳が具体的に記載されているかをチェックしましょう。不明瞭な点があれば、遠慮なく説明を求めることが重要です。

相見積もりによる比較検討の推奨

アスベスト調査の費用は、業者によって差があるのが実情です。適正な価格で質の高いサービスを受けるためには、複数の業者(できれば3社以上)から相見積もりを取ることを強くお勧めします。相見積もりを取ることで、費用相場を把握できるだけでなく、各社の提案内容、対応の丁寧さ、専門性の高さを比較検討し、総合的に最も信頼できるパートナーを選ぶことができます。ただし、単に価格の安さだけで判断するのは危険です。極端に安い見積もりには、必要な調査範囲が網羅されていなかったり、後から追加費用を請求されたりするリスクが潜んでいる可能性もあります。費用とサービス内容のバランスを慎重に見極めることが肝要です。

まとめ

アスベスト調査は、建物の解体や改修を安全に進める上で不可欠な法定義務です。その費用負担の原則は「建物の所有者または工事の発注者」にありますが、賃貸物件やマンションなどでは状況が異なるため、関係者間での事前の確認と合意形成がトラブル回避の鍵となります。

法令を遵守し、適切な事前調査を行わなかった場合、罰則が科されるリスクがあるだけでなく、作業員や近隣住民の健康を脅かすことにもなりかねません。信頼できる専門業者を選定し、必要に応じて国や自治体の補助金制度を活用しながら、計画的にアスベスト対策を進めることが重要です。本記事で解説したポイントが、皆様の安全で円滑な工事計画の一助となれば幸いです。

参考文献

・ [1] 環境省「大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について」

https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/index.html

・ [2] アスベスト比較サイト「アスベストの調査費は誰が払うの?費用の負担者とトラブル回避のポイントを解説!」

https://asbestzero.com/research-cost/

・ [3] 厚生労働省「解体・改修工事の発注者のみなさまへ」

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/business/reform-customer/

・ [4] 国土交通省「アスベスト対策Q&A」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/Q&A/