「アスベストは見た目でわかる」という認識は誤解を招く可能性があります。アスベスト(石綿)は、その繊維が極めて細かく、飛散すると人体に深刻な健康被害をもたらす危険な物質です。建材として使用されているアスベストは、一見しただけではその存在を識別することが非常に困難な場合が多く、特に劣化が進行すると危険性はさらに高まります。本記事では、アスベストの基本的な性質から、劣化による見た目の変化、それがもたらす健康リスク、アスベストが疑われる建材を発見した際の適切な対処法までを詳細に解説します。身近に潜むアスベストの危険性を正しく理解し、安全な環境を守るための知識を深めていきましょう。

アスベストの基礎知識と見た目の特徴

アスベストとは?その基本的な性質と危険性

アスベスト(石綿)は、天然に産出する繊維状の鉱物です。耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性、防音性、加工のしやすさといった優れた特性から、かつては建材や工業製品に幅広く利用されました。しかし、その微細な繊維が人体に与える深刻な健康被害が明らかになり、日本では2006年9月以降、アスベスト含有建材の製造・使用が全面的に禁止されています。

アスベストの危険性は、その繊維が非常に細かく、空気中に飛散しやすい性質にあります。この繊維を吸い込むと、肺の奥深くに到達し、長期間体内に留まることで、肺線維症(じん肺)、肺がん、そして特に悪性中皮腫といった重篤な疾病を引き起こす可能性があります[1]。これらの疾病は、アスベストを吸い込んでから発症するまでに15年から50年という非常に長い潜伏期間があることが特徴です。過去にアスベストに曝露した可能性のある方は、現在症状がなくても定期的な健康診断が重要です。

アスベスト含有建材の種類と一般的な見た目

アスベストは単体ではなく、様々な建材に混ぜ込まれて使用されていました。そのため、アスベスト含有建材の種類は多岐にわたります。大きく分けると、飛散しやすい「飛散性アスベスト」と、比較的飛散しにくい「非飛散性アスベスト」に分類されますが、劣化するとどちらも飛散のリスクが高まります。

主なアスベスト含有建材とその一般的な見た目は以下の通りです。

・ 吹付けアスベスト:天井や壁に直接吹き付けられた綿状の材料で、白色や灰色のモコモコとした見た目をしています。断熱材や吸音材として使用され、最も飛散しやすいアスベストとして知られています。劣化すると繊維が剥がれ落ちたり、垂れ下がったりすることがあります。

・ 保温材:配管やボイラーなどに巻き付けられた白いシート状や筒状の材料です。劣化すると表面が剥がれ、内部の繊維が露出することがあります。

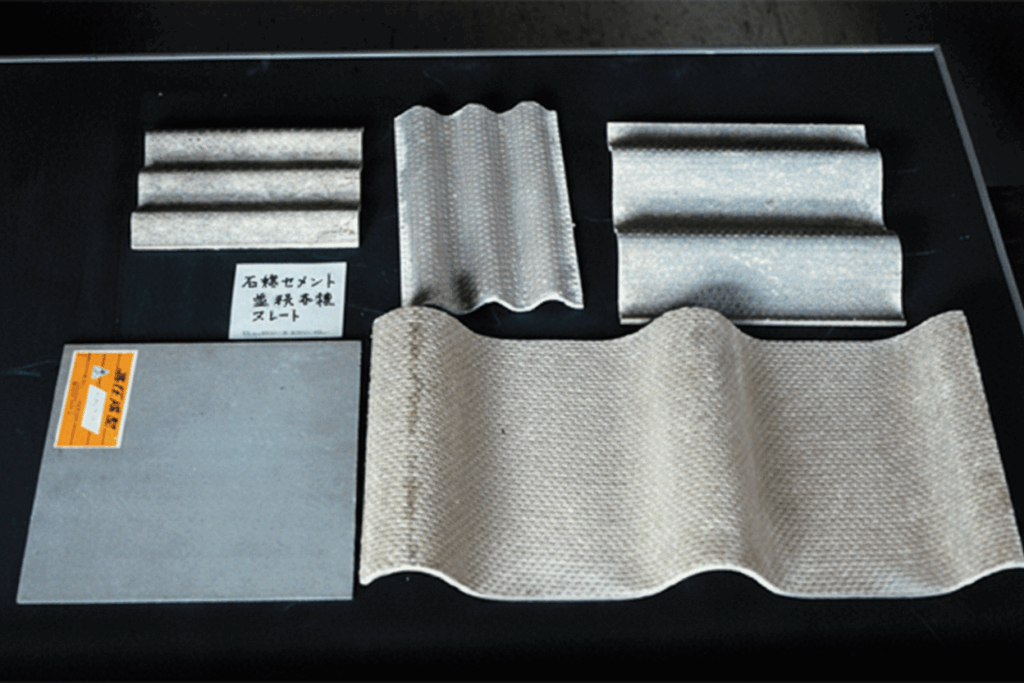

・ 成形板:セメントや石膏と混ぜて板状に固められた建材で、スレート板、サイディング、けい酸カルシウム板、フレキシブルボードなどがあります。これらは比較的硬く、通常の状態ではアスベストが飛散しにくいとされていますが、切断や破損、劣化によって繊維が飛散する可能性があります。見た目は一般的な建材と区別がつきにくいことが多いです。

これらの建材は、建築物の様々な部位で使用されており、その見た目だけではアスベストの有無を確実に判断することは極めて困難です。特に、アスベストがセメントなどで固められた成形板は、一般的な建材と区別がつきにくいことがほとんどです。

なぜ見た目だけでアスベストの判別が難しいのか

「アスベストは見た目でわかる」という認識は、多くの場合、誤解を招く可能性があります。その理由は、アスベストが単独で使われることは少なく、ほとんどの場合、他の材料と混ぜ合わされて建材として使用されているためです。セメントや樹脂などと結合されたアスベスト含有建材は、通常の建材と区別がつかない外観をしています。

肉眼でアスベスト繊維を確認できるのは、主に吹付けアスベストのように繊維が露出している状態か、建材が著しく劣化・損傷して内部の繊維が露出している場合に限られます。しかし、その場合でも、それが本当にアスベストであるかを素人が判断することは非常に危険であり、専門家による詳細な調査と分析が不可欠です。安易な自己判断は、アスベストの飛散を招き、健康被害のリスクを高めることにつながりかねません。

劣化状況から見るアスベストの危険信号

劣化が進行するとアスベストはどう変化するのか

アスベスト含有建材は、時間の経過とともに様々な要因によって劣化が進行します。この劣化は、アスベスト繊維の飛散リスクを著しく高めるため、その変化を理解することは非常に重要です。通常、アスベストがセメントなどで固められている成形板などは、健全な状態であれば繊維が飛散する可能性は低いとされています。しかし、風雨、紫外線、振動、衝撃、そして経年による自然な劣化などにより、建材の結合力が弱まり、内部のアスベスト繊維が露出しやすくなります。

劣化の初期段階では、建材の表面に微細なひび割れや変色が見られることがあります。さらに劣化が進むと、表面の剥離、欠け、そして最終的には建材自体の崩壊へとつながります。特に、吹付けアスベストのような飛散性の高いアスベストは、劣化が進行するとその形状が大きく変化し、肉眼でも危険な状態を認識できるようになります。これらの変化は、アスベスト繊維が空気中に放出されやすくなっている「危険信号」と捉えるべきです。

吹付けアスベストの劣化による見た目の変化とリスク

吹付けアスベストは、その特性上、最も飛散しやすいアスベスト含有建材の一つです。そのため、劣化による見た目の変化は、特に注意深く観察する必要があります。劣化の進行度合いに応じて、以下のような段階的な変化が見られます。

・ 層表面の毛羽立ち:結合剤の劣化などにより、吹付けアスベストの表層に細かい繊維の毛羽立ちが現れることがあります。

・ 繊維のくずれ:毛羽立ちの状態からさらに劣化が進むと、表層やその下部の繊維がほぐれて、表面が荒れた状態になります。この段階では、わずかな振動や気流でも繊維が飛散しやすくなります。

・ 垂れ下がり:吹付けアスベストの一部が重力や外力によって垂れ下がってくる状態です。これはアスベストが非常に脆くなっていることを示し、飛散の可能性が極めて高い危険な状態です。

・ 層の損傷・欠損:局部的損傷・欠損が広範囲に及び、施工された大部分に凹凸や剥落が生じている状態です。これはアスベストが飛散している可能性が非常に高く、極めて危険な状態であり、速やかな専門家による対処が必要です。

これらの見た目の変化は、アスベスト繊維が空気中に飛散し、健康被害を引き起こすリスクが高まっていることを示しています。特に、垂れ下がりや損傷・欠損が見られる場合は、決して触らず、速やかに専門業者に相談することが重要です。

出典:山口県ホームページ(2019)「アスベスト含有建材の特徴・見分け方等」https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/4204.pdf

成形板・保温材などの劣化による見た目の変化とリスク

吹付けアスベスト以外の成形板や保温材などのアスベスト含有建材も、劣化によって見た目に変化が生じ、飛散リスクが高まります。これらの建材は、吹付けアスベストに比べて繊維が強固に結合されているため、通常の状態では飛散しにくいとされていますが、劣化や損傷が進むと状況は一変します。

〇成形板(スレート、サイディング、けい酸カルシウム板など):

・ ひび割れ・欠け:経年劣化や外部からの衝撃により、表面にひび割れが生じたり、角が欠けたりすることがあります。これにより、内部のアスベスト繊維が露出する可能性があります。

・ 表面の剥離・粉化:塗膜の劣化や建材自体の風化により、表面が剥がれたり、粉状になったりすることがあります。この粉塵の中にアスベスト繊維が含まれている可能性があります。

〇保温材(配管、ボイラーなど):

・ 表面の破損・露出:配管やボイラーに巻き付けられた保温材の表面が破れたり、剥がれたりすることで、内部のアスベスト繊維が露出します。特に、配管のエルボ部分など、曲がった箇所は破損しやすい傾向があります。

・ 粉塵の堆積:破損した保温材の周囲に白い粉塵が堆積している場合、アスベスト繊維が飛散している可能性が非常に高いです。これは極めて危険な状態であり、吸い込まないよう細心の注意が必要です。

これらの建材の劣化は、アスベスト繊維の飛散リスクを高め、周囲の環境を汚染する可能性があります。特に、解体や改修工事の際には、これらの劣化状況を十分に確認し、適切な飛散防止措置を講じることが不可欠です。見た目の変化に気づいた場合は、自己判断せずに専門家による調査を依頼することが、健康被害を防ぐための最善策となります。

出典:環境再生保全機構(2008)「アスベスト(石綿)はどのような場所に使用されていたか」https://www.erca.go.jp/asbestos/what/where.html

劣化アスベストがもたらす健康被害の具体的なリスク

劣化したアスベスト含有建材から飛散したアスベスト繊維は、非常に小さく、肉眼では見えないため、知らず知らずのうちに吸い込んでしまう危険性があります。一度吸い込まれたアスベスト繊維は、肺の奥深くに到達し、体外に排出されにくいため、長期間にわたって健康に悪影響を及ぼします。アスベストによる健康被害は、曝露から発症までに長い潜伏期間があることが特徴で、数十年後に突然発症することもあります。

厚生労働省によると、アスベストの吸入によって引き起こされる主な疾病は以下の通りです[1]。

・ 石綿(アスベスト)肺:アスベスト繊維を吸入することで肺が線維化する病気で、じん肺の一種です。アスベスト曝露から15~20年の潜伏期間を経て発症することが多く、曝露をやめた後も進行する可能性があります。

・ 肺がん:アスベスト繊維の物理的刺激が肺細胞に作用し、肺がんを引き起こすと考えられています。喫煙との相乗効果も指摘されており、アスベスト曝露から15~40年の潜伏期間があります。曝露量が多いほど発症リスクが高まります。

・ 悪性中皮腫:肺を覆う胸膜、胃や肝臓を覆う腹膜、心臓を覆う心膜などに発生する悪性の腫瘍です。特に若い時期にアスベストを吸い込んだ場合に発症しやすい傾向があり、潜伏期間は20~50年と非常に長いです。進行が早く、治療が難しい病気として知られています。

これらの疾病は、いずれも命に関わる重篤な病気であり、一度発症すると完治が難しい場合が多いです。アスベスト繊維は、一度吸い込むと体内に残り続けるため、曝露量をいかに減らすかが健康被害を防ぐ上で最も重要となります。劣化したアスベストを見つけた場合は、決して触ったり、自分で除去しようとしたりせず、専門家による適切な対処を依頼することが、ご自身や周囲の方々の健康を守るために不可欠です。

アスベストの発見から対処までのステップ

アスベストが疑われる建材を見つけた際の初期対応

もし、ご自身の建物や身の回りにある建材にアスベストが含まれている可能性がある、あるいは劣化しているアスベストを発見した場合は、冷静かつ迅速な初期対応が非常に重要です。最も重要なことは、決して自分で触ったり、動かしたりしないことです。アスベスト繊維は非常に脆く、少しの衝撃や振動でも空気中に飛散し、吸入するリスクが高まります。

初期対応としては、以下の点を厳守してください。

① 近づかない、触らない:アスベストが疑われる建材には、絶対に近づいたり、手で触ったりしないでください。また、その周囲での作業や清掃も避けてください。

② 周囲への注意喚起と立ち入り制限:もし、他の人がその場所に近づく可能性がある場合は、危険を知らせる表示をするなどして、立ち入りを制限してください。特に、子供やペットが近づかないように注意が必要です。

③ 換気を控える:アスベスト繊維が飛散している可能性がある場合、換気扇を回したり窓を開けたりすることで、かえって繊維を広げてしまう可能性があります。可能な限り換気を控え、空気の流れを最小限に抑えてください。

④ 写真やメモで記録する:建材の場所、見た目の状態、劣化の状況などを写真に撮り、詳細をメモしておきましょう。これは、後で専門業者に相談する際に非常に役立つ情報となります。ただし、撮影のために建材に近づきすぎないよう注意してください。

⑤ 専門業者への相談:初期対応を終えたら、速やかにアスベスト調査・除去の専門業者に相談してください。自己判断や自己処理は絶対に避け、専門家の知識と技術に委ねることが、安全を確保するための唯一の方法です。

これらの初期対応は、アスベスト繊維の飛散を最小限に抑え、ご自身や周囲の方々の健康を守るために不可欠です。不安な気持ちになるかもしれませんが、冷静に行動し、専門家への連絡を最優先にしてください。

専門家によるアスベスト調査の重要性

アスベスト含有建材の有無や劣化状況を正確に把握するためには、専門家によるアスベスト調査が不可欠です。前述の通り、見た目だけでアスベストの有無を判断することは極めて困難であり、素人判断は危険を伴います。専門家による調査は、建材のサンプリングと分析を通じて、アスベストの有無、種類、含有率を特定し、その後の適切な対策を講じるための基礎情報を提供します。

アスベスト調査は、主に以下の手順で進められます。

・ 事前調査(書面調査・目視調査):建物の設計図書や竣工図、改修履歴などの書面を確認し、アスベスト使用の可能性を検討します。次に、専門家が現地で建材を目視で確認し、アスベスト含有の可能性のある建材を特定します。この段階で、劣化状況も詳細にチェックされます。

・ 試料採取(サンプリング):目視調査でアスベスト含有の疑いがある建材から、微量の試料を採取します。この際、アスベスト繊維の飛散を防止するための厳重な措置が講じられます。採取された試料は、分析機関に送られます。

・ 分析調査:採取された試料は、偏光顕微鏡やX線回折装置などを用いて分析され、アスベストの有無、種類、含有率が特定されます。この分析結果に基づいて、アスベスト含有建材であるかどうかが最終的に判断されます。

・ 結果報告:分析結果に基づき、アスベストの有無、種類、含有率、そして建材の劣化状況や飛散リスクの評価が報告書としてまとめられます。この報告書は、その後のアスベスト対策を検討する上で非常に重要な資料となります。

専門家による調査は、アスベストの危険性から身を守るだけでなく、法規制を遵守し、将来的なトラブルを避けるためにも不可欠です。特に、建物の解体や改修を計画している場合は、事前にアスベスト調査を行うことが法律で義務付けられています。

アスベスト関連の法規制と遵守すべき事項

アスベストによる健康被害を防止するため、日本では様々な法規制が設けられています。これらの法規制は、アスベスト含有建材の製造・使用の禁止から、調査、除去、廃棄に至るまで、アスベストに関するあらゆる段階を網羅しています。特に、建物の解体や改修を行う際には、これらの法規制を遵守することが義務付けられています。

主要なアスベスト関連法規制には、以下のようなものがあります。

・ 大気汚染防止法:アスベストの飛散を防止するための規制を定めており、特定建築材料(吹付けアスベストなど)の除去作業を行う際には、都道府県知事への届出や作業基準の遵守が義務付けられています。

・ 労働安全衛生法:労働者のアスベスト曝露を防止するための規制を定めており、アスベスト含有建材の解体・改修作業を行う事業者に対して、作業計画の作成、作業主任者の選任、作業員の特別教育、保護具の着用などを義務付けています。

・ 建築基準法:建築物の解体や改修工事におけるアスベストの事前調査を義務付けており、調査結果の報告やアスベスト含有建材の除去・飛散防止措置を求めています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法):アスベスト含有廃棄物の適正な処理方法を定めており、特別管理産業廃棄物として厳重な管理と処分を義務付けています。

これらの法規制は、アスベストによる健康被害を未然に防ぎ、安全な環境を確保するために非常に重要です。建物の所有者や管理者はもちろん、解体・改修工事を行う事業者も、これらの法規制の内容を正確に理解し、遵守する責任があります。違反した場合には、罰則が科せられることもありますので、常に最新の情報を確認し、不明な点があれば専門家や関係省庁に相談するようにしてください。

専門業者選びのポイントと費用相場

信頼できるアスベスト調査・除去業者の選び方

アスベストは非常に危険な物質であり、その調査や除去には専門的な知識と技術、そして厳格な安全管理が求められます。そのため、信頼できる専門業者を選ぶことが極めて重要です。以下のポイントを参考に、慎重に業者を選定しましょう。

・ 実績と専門性:アスベスト調査・除去に関する豊富な実績と専門知識を持つ業者を選びましょう。特定建築物石綿含有建材調査者などの資格を持つ専門家が在籍しているかを確認することが重要です。

・ 許可・登録の有無:アスベスト除去工事を行うには、都道府県知事への登録や建設業許可(とび・土工工事業など)が必要です。また、産業廃棄物処理業の許可も確認しましょう。

・ 適正な見積もり:複数の業者から見積もりを取り、内容を比較検討しましょう。見積もりには、調査費用、除去費用、廃棄物処理費用、養生費用などが明確に記載されているかを確認してください。極端に安い見積もりを提示する業者には注意が必要です。

・ 作業計画と安全管理:アスベスト除去作業は、厳重な飛散防止対策が不可欠です。業者がどのような作業計画を立て、どのような安全管理体制で臨むのかを具体的に確認しましょう。

・ 説明の丁寧さ:アスベストに関する専門的な内容を、素人にも分かりやすく丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。

・ アフターフォロー:除去工事後のアスベスト濃度測定や、定期的な点検などのアフターフォロー体制が整っているかどうかも確認しておくと安心です。

これらのポイントを踏まえ、複数の業者と面談し、納得のいく業者を選ぶことが、安全かつ確実なアスベスト対策につながります。

アスベスト調査・除去にかかる費用の目安

アスベスト調査・除去にかかる費用は、建物の種類、アスベスト含有建材の種類、使用量、劣化状況、作業の難易度、工法など、様々な要因によって大きく変動します。そのため、一概に「いくら」と断言することはできませんが、一般的な費用の目安を把握しておくことは、予算計画を立てる上で役立ちます。

〇 事前調査費用:アスベストの有無を判断するための事前調査には、数万円から数十万円程度の費用がかかります。これは、目視調査や試料採取、分析費用などが含まれます。

〇 除去工事費用:除去工事費用は、アスベスト含有建材の種類によって大きく異なります。

・ 吹付けアスベスト:最も高額になる傾向があり、1平方メートルあたり数万円から数十万円以上かかることもあります。これは、飛散性が高く、厳重な飛散防止対策や特殊な設備が必要となるためです。

・ 保温材:配管やボイラーの保温材の除去費用は、対象物の形状や作業のしやすさによって変動しますが、比較的高額になる傾向があります。

・ 成形板(スレート、サイディングなど):比較的飛散しにくいため、吹付けアスベストよりは安価ですが、それでも1平方メートルあたり数千円から数万円程度の費用がかかります。

〇 廃棄物処理費用:除去されたアスベスト含有廃棄物は、特別管理産業廃棄物として厳重に処理する必要があり、その費用も高額になります。廃棄物の種類や量、運搬距離などによって変動しますが、除去費用とは別に数十万円から数百万円かかることも珍しくありません。

〇 その他費用:上記以外にも、足場設置費用、仮設費用、交通費、諸経費などが別途発生する場合があります。また、工事期間中の代替施設の確保費用なども考慮に入れる必要があります。

アスベスト対策は、費用がかかるからといって安易な方法を選ぶべきではありません。健康被害のリスクや法規制遵守の観点から、適正な費用をかけてでも、確実な対策を講じることが重要です。

参考文献

・ [1] 厚生労働省, 「アスベスト(石綿)に関するQ&A」, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/topics/tp050729-1.html

・ [2] 国土交通省, 「目で見るアスベスト建材」, [https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010331_7/01.pdf](https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010331_7/01.pdf]