かつて多くの建材に使用されたアスベスト(石綿)は、肺がんや中皮腫などの深刻な健康被害を引き起こすため、現在では厳しく規制されています。古い建物にお住まいの方や中古物件の購入を検討している方にとって、アスベストの有無は大きな不安要素です。本記事では、アスベスト規制の歴史と築年数の関係を解き明かし、専門知識がなくてもリスクを判断できる情報、正確な調査方法、そして発見された場合の適切な対策を、公的機関の最新情報に基づき解説します。

アスベスト規制の変遷と築年数の関係

アスベストの使用は、危険性の認識とともに年代別に規制が強化されてきました。建物の築年数はアスベスト含有リスクの重要な指標ですが、規制後も一部建材での使用や既存建材の残存があるため、築年数のみで安全性を断定できません。ここでは、日本のアスベスト規制の歴史を振り返り、築年数ごとのリスクレベルを解説します。

アスベスト規制の歴史的経緯と主要な法改正

日本におけるアスベスト規制は、1975年(昭和50年)に労働安全衛生法に基づく特定化学物質等障害予防規則の改正により、アスベスト含有率5重量%を超える吹き付けアスベストの製造・使用が原則禁止されたことから始まりました。これは、アスベストの飛散性が高く、労働者の健康被害が顕在化してきたためです。

1995年(平成7年)には、特定化学物質等障害予防規則が改正され、アスベスト含有率1重量%を超える吹き付けアスベストの製造・使用が原則禁止され、アモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)の製造・輸入・使用が全面的に禁止されました。

2004年(平成16年)には、アスベスト含有率1重量%を超えるアスベスト含有建材等の製造等が全面禁止となり、2006年9月1日には、労働安全衛生法施行令の改正により、アスベストをその重量の0.1%を超えて含有する全ての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が原則として禁止されました。これにより、ほぼ全てのアスベスト含有製品の新規使用が停止されました。

最終的に、代替品の開発状況や国民の安全上の観点から猶予されていた3製品(特定のジョイントシートガスケット、うず巻き形ガスケット、グランドパッキン)も、2012年(平成24年)3月1日以降、全面禁止となり、日本国内でのアスベストの新規使用は完全にゼロとなりました。この一連の規制強化は、アスベストによる健康被害の撲滅を目指す国際的な動きと連動したものです。

【年代別】アスベスト使用の可能性が高い築年数と建材の種類

アスベスト規制の歴史を踏まえると、以下の築年数の建物はアスベストが使用されている可能性が高いと考えられます。

・ 1975年(昭和50年)以前に建築された建物

この時期はアスベスト規制が始まる前であり、アスベストが最も多く、広範囲に使用されていました。特に、鉄骨造の建物では、耐火被覆材として「吹き付けアスベスト」が多用されました。その他、天井や壁の吸音材、ボイラーや配管の保温材などにも使用されています。これらの建材は、劣化するとアスベスト繊維が飛散しやすく、最も危険性が高いとされています。

・ 1975年(昭和50年)~2006年(平成18年)に建築された建物:

この期間は段階的に規制が強化されたものの、アスベストを含有する建材は依然として流通していました。特に、屋根材(スレート、波板)、外壁材(サイディング)、内装材(ビニル床タイル、天井板)、断熱材、Pタイル、モルタル、接着剤などにアスベストが使用されている可能性があります。これらの建材は、比較的アスベストの飛散リスクは低いとされていますが、破損や劣化、解体・改修工事の際には注意が必要です。

2006年以降の建物でも注意が必要な理由と残存リスク

2006年(平成18年)9月1日以降は、アスベストを0.1%を超えて含有する製品の製造等が原則禁止されたため、これ以降に建てられた建物のアスベスト使用リスクは大幅に低いと考えられます。しかし、完全にリスクがないわけではありません。規制適用前に製造・輸入されたアスベスト含有建材の在庫が、規制後も一定期間使用された可能性は否定できません。また、建物の増改築やリフォームの際に、古い建材が残存していたり、アスベスト含有建材が使用されたりするケースも考えられます。そのため、築年数が新しいからといって、完全に安心できるわけではなく、特に大規模な改修や解体を行う際には、念のため専門家による確認が推奨されます。

アスベスト含有建材の種類と発じん性レベル

アスベストは、その特性から多様な建材に用いられてきました。アスベスト含有建材は、飛散性(発じん性)の高さにより3つのレベルに分類され、対策の緊急度や方法が異なります。ここでは、代表的なアスベスト含有建材の種類、使用場所、発じん性レベルを解説します。

レベル1:発じん性が著しく高い建材(飛散性アスベスト)

最も危険性が高いのが、アスベストの飛散性が著しく高いレベル1の建材です。これらは「飛散性アスベスト」とも呼ばれ、アスベスト含有率が高く、脆い性質を持つため、劣化や振動、衝撃によって容易にアスベスト繊維が空気中に飛散します。代表的なものに、鉄骨の耐火被覆材として使用された「吹き付けアスベスト」があります。その他、吹き付けロックウール(アスベスト含有)、アスベスト含有保温材、断熱材、耐火被覆材などが該当します。これらの建材が使用されている場合は、早急な専門家による調査と適切な対策が必要です。

レベル2:発じん性が高い建材(準飛散性アスベスト)

レベル2は、レベル1ほどではないものの、アスベストの飛散性が高い建材です。これらは「準飛散性アスベスト」とも呼ばれ、主に保温材や断熱材、耐火材として使用されました。代表的なものとしては、アスベスト含有の屋根用折板裏打ち材、煙突用断熱材、石綿含有成形板などがあります。これらは通常の状態ではアスベストの飛散リスクは低いですが、破損や切断、研磨などの作業を行うとアスベストが飛散する可能性があります。配管の保温材や、屋根裏の断熱材などに使用されていることがあります。

レベル3:発じん性が比較的低い建材(非飛散性アスベスト)

レベル3は、セメントなどと混合して固められた、アスベストの飛散性が比較的低い建材です。これらは「非飛散性アスベスト」とも呼ばれ、アスベストがセメントや樹脂などで強固に固められているため、通常の使用状態ではアスベスト繊維が飛散する可能性は低いとされています。しかし、解体や改修工事の際に、これらの建材を破壊したり切断したりすると、アスベスト繊維が飛散する危険性があります。代表的なものには、屋根材のスレート、外壁のサイディング、内装のビニル床タイル、天井板、Pタイル、けい酸カルシウム板、フレキシブル板、ロックウール吸音板など、非常に多くの建材に使用されています。これらの建材は、建物の寿命が尽きるまで使用され続けることが多く、解体工事の際に問題となるケースがほとんどです。

アスベストの危険性と健康への影響

アスベストの繊維は肉眼では見えず、吸い込むことで深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。ここでは、アスベストが人体に及ぼす危険性、そのメカニズムと主な疾患を詳しく解説します。

アスベストが引き起こす代表的な疾患と症状

アスベスト繊維の吸入により発症する代表的な疾患は以下の通りです。これらは長い潜伏期間が特徴です。

・ 肺がん

国際がん研究機関(IARC)によりグループ1に分類される発がん物質。アスベスト繊維が肺に吸入され、肺組織に炎症や損傷を引き起こし、肺がんリスクを高めます。喫煙との複合でリスクは相乗的に増加。症状は咳、痰、血痰、胸痛、息切れ、体重減少など。

・ 中皮腫(悪性中皮腫)

肺、心臓、腹部の臓器を覆う膜にできる悪性腫瘍。アスベストとの関連が強く、特に胸膜中皮腫が多い。進行が早く治療が困難な癌です。症状は胸痛、息切れ、咳、胸水貯留による呼吸困難、腹部の膨満感など。

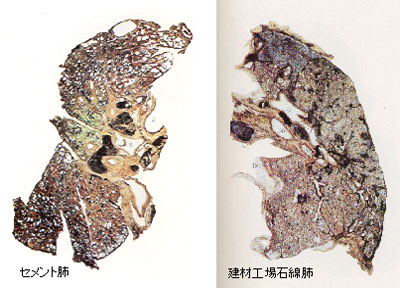

・ 石綿肺(アスベストーシス)

アスベスト繊維を大量に吸入することで肺組織が線維化し、硬くなる病気。肺の弾力性が失われ、ガス交換機能が低下し、呼吸機能が障害されます。症状は労作時の息切れ、咳、痰などがあり、進行すると呼吸不全に至ることもあります。

・ びまん性胸膜肥厚

胸膜が広範囲に線維化し、厚くなる病気。肺の膨らみが制限され、呼吸機能が低下し、息切れなどの症状が現れます。

・ 良性石綿胸水

アスベスト曝露により胸水が貯留する病気。少量なら無症状ですが、量が多いと胸痛や息切れが現れます。通常は自然消失しますが、再発することもあります。

出典:アディーレ法律事務所 (2024) 「アスベストで健康被害を受けた場合に出る症状は?国からもらえる補償」 https://www.adire.jp/lega_life_lab/asbesto/asbesto-other/column723/

潜伏期間が長く、気づきにくい健康被害の特性

アスベストによる健康被害の恐ろしさは、その潜伏期間が非常に長いことです。アスベストを吸い込んでから、肺がんでは15~40年、中皮腫では20~50年という長い年月を経て発症することが珍しくありません。そのため、過去にアスベストを吸い込んだ可能性がある方は、自覚症状がなくても定期的な健康診断(特に胸部X線検査やCT検査など)を受けることが極めて重要です。早期発見・早期治療が、病気の進行を遅らせ、予後を改善するために不可欠となります。

出典:中皮腫・じん肺・アスベストセンター (2024) 「石綿(アスベスト)関連疾患と日本の石綿(アスベスト)」 https://www.asbestos-center.jp/

アスベスト含有の有無を正確に判断する方法

築年数や建材からアスベスト使用の可能性は推測できますが、最終判断には専門家による調査が不可欠です。自己判断は危険であり、健康被害のリスクを高める可能性があります。ここでは、アスベストの有無を正確に判断するための調査方法、その重要性、具体的な流れ、費用負担について解説します。

専門家による事前調査の重要性と法的義務

アスベストの調査は、専門的な知識と技術、そして適切な機材を要するため、必ずアスベスト調査の専門家や専門の調査会社に依頼してください。特に、2022年4月1日からは、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、アスベスト含有建材の有無を事前に調査することが「大気汚染防止法」および「石綿障害予防規則」によって義務付けられています。この事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した「アスベスト診断士」などの有資格者が行う必要があります。この義務に違反した場合、罰則が科せられることもあります。専門家による調査は、アスベストの飛散リスクを最小限に抑え、作業者の安全と周辺環境の保護を確保するために不可欠です。

事前調査の具体的な流れと分析方法

アスベストの事前調査は、主に以下のステップで進められます。

① 書面調査(設計図書等による調査)

まず、建物の設計図書、竣工図、改修履歴などの資料を確認し、アスベスト含有建材が使用されている可能性のある箇所や建材の種類を特定します。これにより、現地調査の効率を高め、見落としのリスクを減らします。

② 現地目視調査:

書面調査の結果を踏まえ、専門家が現地で建物の内外を詳細に目視で確認します。アスベスト含有の可能性のある建材の特定、劣化状況の確認、サンプリング箇所の選定などを行います。この際、建材の製品名や型番などからアスベスト含有の有無を判断できる場合もあります。

③ 試料採取と分析調査:

目視調査でアスベスト含有の疑いがある建材が見つかった場合、その建材の一部を採取し、専門の分析機関で分析を行います。分析方法には、X線回折分析法、偏光顕微鏡法、電子顕微鏡法などがあり、アスベストの種類や含有率を正確に特定することができます。この分析結果に基づいて、アスベスト含有の有無が最終的に判断されます。

調査費用の目安と費用負担の原則

アスベストの調査費用は、建物の規模、構造、築年数、調査範囲、分析する試料の数などによって大きく異なりますが、一般的には数万円から数十万円程度が目安となります。例えば、戸建て住宅の簡易的な調査であれば数万円、大規模な商業施設や工場などの詳細調査であれば数十万円以上かかることもあります。調査費用は、原則として建物の所有者または解体・改修工事の発注者が負担することになります。しかし、アスベスト調査は、将来的な健康被害のリスクや法的責任を回避するために必要な投資と考えるべきです。

アスベストが発見された場合の対策

調査の結果、アスベストが発見された場合は、その種類、含有量、建材の状態、建物の用途などに応じて、適切な対策を講じる必要があります。対策方法は、大きく分けて「除去」「封じ込め」「囲い込み」の3つがあります。ここでは、それぞれの対策方法と注意点、費用、そして利用可能な補助金制度について解説します。

除去工事の流れと厳重な管理

アスベストの除去工事は、アスベスト含有建材を建物から完全に撤去する方法です。最も確実な対策ですが、アスベストが飛散するリスクが最も高いため、専門の業者に依頼し、厳重な管理のもとで作業を行う必要があります。除去工事の流れは以下の通りです。

① 作業計画の策定と届出

アスベストの種類、量、作業方法などを詳細に定めた作業計画を作成し、労働基準監督署や自治体へ届出を行います。

② 作業区域の隔離と負圧化

アスベストの飛散を防ぐため、作業区域を完全に隔離し、負圧除じん装置を用いて作業区域内を負圧に保ちます。これにより、アスベスト繊維が外部に漏れるのを防ぎます。

③ アスベスト含有建材の除去

作業員は防護服や防じんマスクを着用し、アスベスト含有建材を慎重に除去します。除去の際には、湿潤化や薬剤の散布などにより、アスベストの飛散を抑制します。

④ 除去後の清掃と確認

除去作業完了後、作業区域内を徹底的に清掃し、アスベスト繊維が残存していないかを目視や空気中のアスベスト濃度測定で確認します。

⑤ アスベスト廃棄物の適正処理

除去されたアスベスト廃棄物は、特別管理産業廃棄物として、法律に基づいて適正に梱包し、許可を受けた中間処理施設や最終処分場へ運搬・処分されます。

封じ込め・囲い込みという選択肢とそれぞれの特徴

アスベストのレベルや状態、建物の使用状況によっては、除去工事以外に「封じ込め」や「囲い込み」という対策も選択できます。これらの方法は、アスベストの飛散リスクが低い場合や、建物の解体時期が未定の場合などに検討されます。

・ 封じ込め

アスベスト含有建材の表面に、アスベスト繊維の飛散を防止するための薬剤を塗布し、固着させる方法です。アスベストを建物内に残したまま飛散を防ぐため、比較的費用を抑えることができます。しかし、建材自体は残るため、定期的な点検やメンテナンスが必要です。

・ 囲い込み

アスベスト含有建材が使用されている部分を、非アスベスト建材(石膏ボード、金属板など)で覆い、アスベストを密閉する方法です。アスベストを物理的に遮断することで飛散を防ぎます。封じ込めと同様に、建材自体は残るため、将来的な解体時にはアスベスト除去が必要となります。

これらの方法は、除去に比べて費用や工期を抑えられるメリットがありますが、アスベストが建物内に残存するため、将来的なリスクを完全に排除できるわけではありません。専門家と相談し、建物の状況や将来計画を考慮して最適な方法を選択することが重要です。

対策費用の目安と利用可能な補助金制度

アスベストの対策費用は、対策方法(除去、封じ込め、囲い込み)、アスベストの種類、含有量、建物の規模、作業の難易度などによって大きく異なります。一般的に、除去工事が最も高額で、数百万から数千万円かかることもあります。封じ込めや囲い込みは、除去に比べて費用を抑えられる傾向にあります。

アスベスト対策にかかる費用は高額になることが多いため、国や地方自治体では、アスベストの調査や除去に関する補助金制度を設けています。例えば、国土交通省では「既存建築物アスベスト対策事業」として、地方公共団体が行うアスベスト調査・除去等に対する補助を行っています。また、各地方自治体(都道府県、市区町村)でも、独自の補助金制度を設けている場合があります。これらの補助金制度は、対象となる建物や工事内容、補助率などに条件がありますので、お住まいの自治体の窓口やウェブサイトで最新情報を確認し、積極的に活用を検討することをおすすめします。

まとめ

アスベストは、私たちの健康に深刻な影響を及ぼす可能性がある危険な物質です。特に、古い建物にお住まいの方や、中古物件の購入を検討している方は、アスベストのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが極めて重要です。築年数はアスベスト使用の可能性を判断する上での一つの目安にはなりますが、それだけで安全性を判断することはできません。アスベスト含有の疑いがある場合は、自己判断せずに、必ず専門家に相談し、正確な調査を行うようにしましょう。そして、万が一アスベストが発見された場合には、適切な対策方法を選択し、安全な環境を確保することが、ご自身とご家族、そして社会全体の健康を守ることに繋がります。

参考文献

・ 厚生労働省 (2006) 「アスベスト全面禁止」 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/hou07-281c.pdf

・ 厚生労働省 (2011) 「アスベスト全面禁止」 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/hou22-1c.pdf