アスベスト(石綿)を含む建材や製品の処理は、健康被害を防ぐために法律で厳しく定められた手順に則って行う必要があります。しかし、その専門性の高さから「どのように処理すればよいのか」「誰に頼めば安全なのか」といった悩みを抱える方も少なくありません。本記事では、アスベスト廃棄物の種類ごとの適切な処理方法、法令上の基準、そして信頼できる処理業者を選ぶためのポイントまで、公的機関の情報に基づいて網羅的に解説します。

アスベスト廃棄物の種類とそれぞれの危険性

アスベスト廃棄物は、その飛散性の高さによって大きく2種類に分類され、それぞれ法的な扱いと危険性が異なります。処理方法を理解する上で、まずこの違いを正確に把握することが不可欠です。

特別管理産業廃棄物「廃石綿等」とは?

「廃石綿等(はいせきめんとう)」は、飛散性が著しく高いアスベスト廃棄物を指し、廃棄物処理法において「特別管理産業廃棄物」に指定されています。これに該当するのは、主に建築物から除去された吹付けアスベストや、石綿保温材、耐火被覆材などです。これらの材料は、わずかな衝撃や劣化でもアスベスト繊維が空気中に飛散しやすく、吸い込むと深刻な健康被害を引き起こすリスクが極めて高いのが特徴です。また、除去作業時に使用された保護具やシート類で、アスベストが付着したおそれのあるものも同様に廃石綿等として扱われます。具体的には、以下のものが廃石綿等に該当します [1]。

・ 建築物や工作物に使用された石綿を吹き付けられたものから除去された石綿

・ 石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材など、人の接触、気流、振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材、耐火被覆材

・ 除去作業で石綿が付着したプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具や器具

・ 特定粉じん発生施設で集じんされた石綿

・ 特定粉じん発生施設または集じん施設で使用され、石綿が付着したおそれのある防じんマスク、集じんフィルタなどの用具や器具

出典:環境省(年不明)「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について」https://www.env.go.jp/hourei/11/000533.html

非飛散性の「石綿含有廃棄物」とは?

一方、「石綿含有廃棄物」は、アスベストがセメントなどの固い材料で固められており、通常の取り扱いではアスベスト繊維が飛散しにくい非飛散性の廃棄物を指します。具体的には、住宅の屋根に使われる石綿スレート、壁材の石綿含有成形板、床材のビニル床タイルなどがこれに該当します。これらは廃石綿等とは異なり特別管理産業廃棄物には指定されていませんが、破砕や切断を行うとアスベストが飛散する危険性があるため、その処理には細心の注意が求められます。法的には「石綿含有産業廃棄物」と「石綿含有一般廃棄物」に分類され、それぞれ定められた基準に従って処理する必要があります。石綿含有廃棄物とは、工作物の新築、改築、または除去に伴って生じた廃棄物のうち、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものを指します [1]。主なものとして、以下の例が挙げられます。

・ 建設廃材

・ ガラスくず

・ 石綿スレート

・ 石綿管

・ ビニールタイル

・ 石綿含有成形板(繊維強化セメント板、石綿含有スレート、石綿含有けい酸カルシウム板など)

・ 石綿含有仕上塗材

【種類別】法令に基づくアスベストの処理フロー

アスベスト廃棄物の処理は、収集・運搬から中間処理、最終処分に至るまで、その種類に応じて厳格な基準が定められています。ここでは、廃石綿等と石綿含有廃棄物、それぞれの具体的な処理フローを解説します。

廃石綿等(飛散性アスベスト)の収集・運搬基準

廃石綿等の収集・運搬は、飛散防止措置が最も重要です。まず、除去した廃石綿等は、プラスチック袋などで二重に梱包し、密封する必要があります。梱包の際には、大気中に飛散しないように固形化や薬剤による安定化を実施することが求められます。運搬時には、他の廃棄物と混ざらないように専用の運搬容器に入れ、廃棄物が飛散または流出しないように密閉し、車両には「廃石綿等積載車両」である旨を明記した表示が義務付けられています。これらの作業は、作業を行う区域を管轄している都道府県の許可を得た特別管理産業廃棄物収集運搬業者のみが行うことができます [1]。

廃石綿等(飛散性アスベスト)の中間処理と最終処分

廃石綿等の中間処理は、アスベストの無害化を目的として行われます。主な方法として、1,500℃以上の高温でアスベスト繊維を溶かして無害なガラス状物質に変える「溶融処理」があります。溶融処理で発生したすすやチリなどはセメント化され埋め立てられます。また、国が認定した特殊な薬剤などを用いて無害化する「無害化処理」も認められています。無害化処理認定を受けている施設としては、ツネイシカムテックス株式会社の酸素バーナー式表面溶融炉や株式会社最上クリーンセンターの重油バーナーによる表面溶融炉などがあります [1]。これらの中間処理が困難な場合は、厳重な梱包状態のまま、最終処分場へ持ち込まれます。

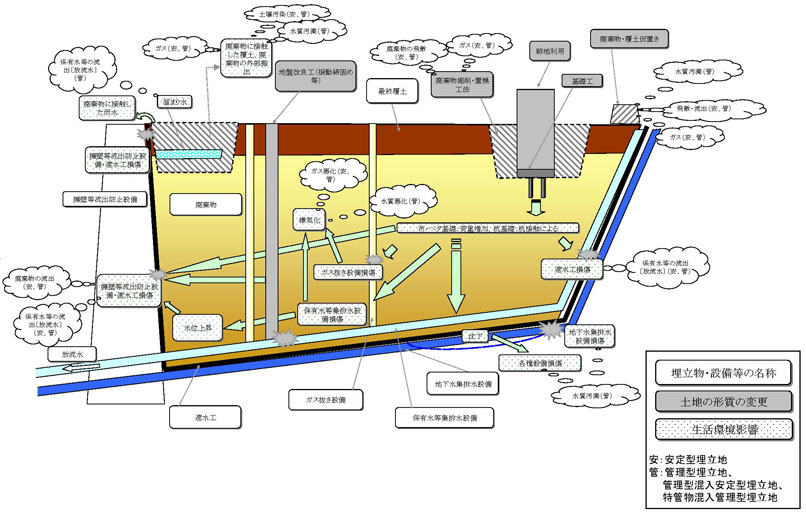

最終処分は、原則として管理型最終処分場での埋立処分となります。埋立にあたっては、あらかじめ固形化や薬剤による安定化、耐水性の材料での二重梱包といった措置を講じた上で、最終処分場の一定の場所において、廃石綿等が分散しないように埋め立てられます。埋立地の外に飛散、流出しないようにすることも厳守事項です [1]。

石綿含有廃棄物(非飛散性アスベスト)の収集・運搬基準

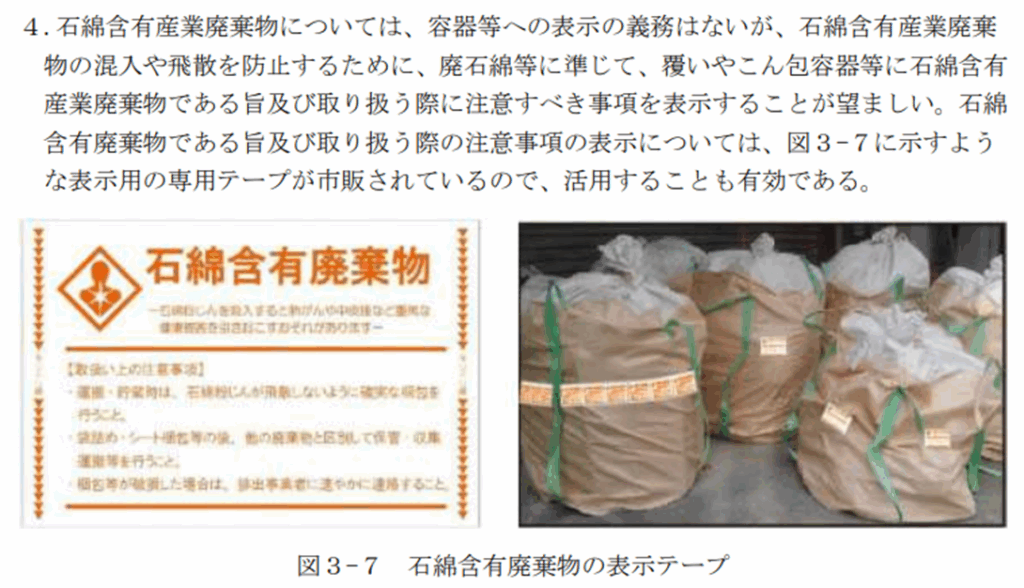

石綿含有廃棄物の収集・運搬では、廃棄物を破砕・切断しないことが原則です。非飛散性とはいえ、物理的なダメージが加わればアスベストが飛散するリスクがあるためです。運搬にあたっては、シートで覆うなどして飛散・流出を防止し、他の廃棄物と混合しないように区別して取り扱います。廃石綿等と異なり、専用の許可は不要ですが、通常の産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者が対応します。石綿含有産業廃棄物の収集・運搬で守るべきことは、廃棄物を砕いたり切断したりしないこと、他の廃棄物と混合しないよう区別することです [1]。

出典:環境省(年不明)「石綿・注意事項表示ラベル」https://www.env.go.jp/recycle/waste/asbestos/index.html

石綿含有廃棄物(非飛散性アスベスト)の中間処理と最終処分

石綿含有廃棄物の中間処理は、廃石綿等と同様に溶融処理や無害化処理が推奨されますが、法律上は破砕処理も認められています。ただし、破砕を行う場合は、作業員へのばく露や外部への飛散を防ぐため、湿潤化や高性能の集じん機を備えた施設で行う必要があります。石綿含有産業廃棄物の中間処理方法は、廃石綿と同じ方法によりアスベストの無害化や安全化を目的として行う必要があります [1]。

最終処分は、安定型、管理型、または遮断型最終処分場での埋立となります。埋立地では、他の廃棄物と区別された場所で、飛散しないように措置を講じて埋め立てられます。石綿含有産業廃棄物の最終処理方法は、廃石綿と同じ埋立処分を行う必要があります。最終処分場の一定の場所で、石綿含有廃棄物が飛散しないような対策を行わなければいけません [1]。

出典:環境省(年不明)「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」https://www.env.go.jp/recycle/misc/guide_wds/index.html

アスベスト処理を委託する際の業者選定と注意点

アスベストの処理は、専門的な知識と技術、そして法的な許可を持つ業者に委託することが不可欠です。不適切な業者に依頼してしまうと、不法投棄や健康被害につながるだけでなく、排出した事業者自身も法的な責任を問われる可能性があります。

許可を持つ正規の処理業者かを確認する方法

アスベスト処理を委託する際は、まず業者が適切な許可を保有しているかを確認することが第一です。廃石綿等の場合は「特別管理産業廃棄物処分業(廃石綿等)」の許可、石綿含有産業廃棄物の場合は「産業廃棄物処分業(石綿含有産業廃棄物を含む)」の許可が必要です。これらの許可情報は、業者の許可証の写しで確認するほか、許可を出した都道府県や政令市のウェブサイトでも確認できます。排出事業者は、自らその石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(産業廃棄物処理基準)に従う必要があります [1]。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の重要性

マニフェストは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、収集運搬業者や処分業者に交付する伝票です。これには、廃棄物の種類、数量、運搬・処分業者の情報などが記載され、処理の各工程で担当業者から署名を得て、最終的に排出事業者に返送されます。この一連の流れによって、排出事業者は委託した廃棄物が適正に処理されたことを最後まで確認する義務があります。マニフェストを適切に運用しない場合、排出事業者も罰則の対象となるため、その管理は徹底しなければなりません。特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃石綿等の排出から最終処分までを適正に管理する要となるべき者であり、委託処理を行う場合の処理業者の選択、委託契約の締結、マニフェストの交付など、統括的な管理を行うものです [1]。

処理費用の相場と見積もりで確認すべき項目

アスベストの処理費用は、廃棄物の種類、量、処理方法、運搬距離などによって大きく変動します。複数の業者から見積もりを取り、内容を比較検討することが重要です。見積もりを確認する際は、単に総額だけでなく、収集運搬費、中間処理費、最終処分費などの内訳が明確に記載されているかを確認しましょう。極端に安い見積もりを提示する業者には注意が必要です。不法投棄などのリスクを避けるためにも、費用の内訳や処理方法について、納得がいくまで説明を求める姿勢が大切です。

アスベスト処理における排出事業者の責任と管理体制

アスベスト廃棄物の処理においては、排出事業者(元請業者)が最終的な責任を負います。適切な処理が行われるよう、排出事業者は厳格な管理体制を構築し、維持することが求められます。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

廃石綿等を生ずる事業場を設置する事業者は、廃石綿等の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに、環境省令で定める資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません [1]。この責任者は、廃石綿等の排出から最終処分までを適正に管理し、処理業者の選定、委託契約の締結、マニフェストの交付などを統括的に行います。石綿含有産業廃棄物についても、法的な設置義務はないものの、廃石綿等に準じて管理責任者を明確にし、管理体制を整備することが推奨されています [1]。

処理計画の策定と事前確認の重要性

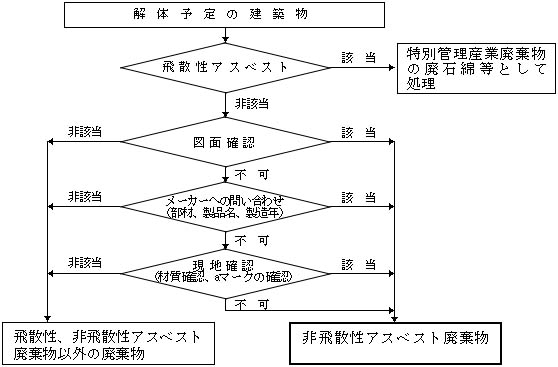

アスベスト含有建材の解体等工事を行う際には、事前にアスベストの有無を確認し、その結果に基づいて詳細な処理計画を策定することが極めて重要です。この計画には、廃棄物の種類、量、処理方法、処理経路、作業者の労働安全衛生管理などが含まれます。事前確認を怠ったり、不適切な計画で処理を進めたりすると、アスベストの飛散による健康被害や、法規制違反につながる可能性があります。特に、大気汚染防止法の改正により、全ての石綿含有建材が特定建築材料としての規制対象となり、事前の調査・確認が義務付けられています [1]。

作業者の労働安全衛生管理

アスベスト処理作業に従事する作業員の安全確保は、排出事業者の重要な責任です。労働安全衛生法および石綿障害予防規則に基づき、作業環境測定、特殊健康診断の実施、適切な保護具の着用、作業主任者の選任、作業方法の順守などが義務付けられています。これらの措置を徹底することで、作業員のアスベストばく露を防止し、健康被害のリスクを最小限に抑えることができます [1]。

アスベスト処理に関する法規制と最新動向

アスベストに関する法規制は、国民の健康と生活環境を守るために、時代とともに強化されてきました。排出事業者は、常に最新の法規制を把握し、遵守する義務があります。

廃棄物処理法におけるアスベスト規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)は、アスベスト廃棄物の適正な処理を確保するための基本的な枠組みを定めています。特に、廃石綿等を特別管理産業廃棄物に指定し、通常の産業廃棄物よりも厳しい処理基準を適用しています。平成18年には石綿含有廃棄物に係る収集、運搬、処分等の処理基準が、平成22年には廃石綿等の埋立処分基準がそれぞれ強化されました [1]。これらの法改正は、アスベストの危険性に対する社会的な認識の高まりと、より厳格な管理の必要性から行われています。

大気汚染防止法と労働安全衛生法による規制

アスベストの飛散防止を目的とする大気汚染防止法と、作業員のばく露防止を目的とする労働安全衛生法も、アスベスト処理において重要な役割を果たします。令和2年には両法が改正され、規制がさらに強化されました。大気汚染防止法においては、全ての石綿含有建材が特定建築材料としての規制対象となり、石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加え、石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材も新たに規制対象となりました [1]。これにより、解体等工事におけるアスベストの事前調査、届出、作業基準の遵守がより厳格に求められるようになっています。

石綿含有家庭用品の処理に関する留意点

近年、石綿含有珪藻土バスマットなど、一般家庭から排出される石綿含有製品の処理も問題となっています。これらの製品は、法令の定義上は石綿含有廃棄物に該当しない場合もありますが、処理の過程で石綿が飛散するおそれがあるため、石綿含有一般廃棄物に準じた処理を行うことが推奨されています。メーカー等による回収が基本ですが、地方公共団体が回収する場合には、石綿含有廃棄物の処理業者への委託や、メーカー等との調整、または石綿含有一般廃棄物に準じた処理方法の適用が求められます [1]。

参考文献:

・ [1] 環境省環境再生・資源循環局(令和3年3月)「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」https://www.env.go.jp/content/900534247.pdf