アスベスト(石綿)は、かつてその優れた特性から「奇跡の鉱物」と称され、建築材料や工業製品に広く利用されていました。しかし、その微細な繊維が人体に深刻な健康被害をもたらすことが明らかになり、現在では原則として製造・使用が禁止されています。特に2006年8月以前に建設された建物には、アスベスト含有建材が使用されている可能性が高く、所有者や居住者にとって大きな懸念事項となっています。

本記事では、「アスベストはどこに使われているのか」という疑問に対し、その使用箇所や建材の種類、危険性レベル、そして適切な対処法までを網羅的に解説します。ご自身の建物にアスベストが潜んでいる可能性を理解し、安全な環境を確保するための知識を深める一助となれば幸いです。

アスベストの基礎知識:その特性と健康リスク

アスベストがなぜ多用され、そしてなぜ危険視されるようになったのか、その背景と健康への影響について詳しく見ていきましょう。

「奇跡の鉱物」アスベストとは?その特性

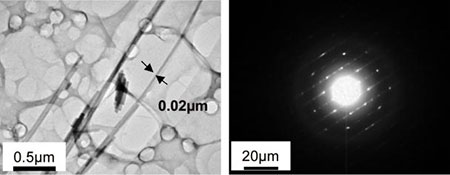

アスベストは、天然に産出する繊維状の鉱物で、耐熱性、耐薬品性、絶縁性、耐摩擦性に優れ、安価で加工しやすいため、建築物の断熱材、保温材、耐火材、防音材、自動車のブレーキパッドなど、3,000種類以上の製品に利用されてきました [1]。その繊維は非常に細く、肉眼では見ることができません。

アスベストの危険性:健康被害と潜伏期間

アスベストの最大の危険性は、微細な繊維が空気中に飛散し、人が吸入することで健康被害を引き起こす点にあります。吸入された繊維は肺の奥深くまで到達し、体内に長期間留まることで様々な疾患の原因となります。これらの疾患は、アスベスト曝露から発症までに非常に長い潜伏期間があることが特徴です。厚生労働省によると、主な疾病は以下の通りです [1]。

・ 石綿肺(じん肺):アスベスト粉塵を大量に吸入することで肺が線維化する病気。潜伏期間は15~20年。

・ 肺がん:アスベスト繊維の物理的刺激や化学作用により、肺の細胞ががん化すると考えられています。潜伏期間は15~40年。

・ 悪性中皮腫:肺を覆う胸膜、腹膜、心膜などに発生する悪性の腫瘍。アスベスト曝露との関連性が非常に強く、少量曝露でも発症する可能性があり、潜伏期間は20~50年と極めて長く、発症後の予後が不良なことが多いです。

これらの疾患は潜伏期間が長いため、過去にアスベストに曝露した可能性がある方は、自覚症状がなくても定期的な健康診断や専門医による診察が重要となります。

出典:日本電子株式会社/株式会社ニコン(2019)「日本電子とニコン,光電子相関顕微法でアスベストを同定」

アスベスト規制の歴史:日本の取り組み

アスベストの健康被害が明らかになるにつれて、各国でその使用が規制されるようになりました。日本におけるアスベスト規制の主な経緯は以下の通りです [2]。

・ 1975年:吹付けアスベストの使用が原則禁止。

・ 2004年:アスベストを1重量%を超えて含有する製品の製造・輸入・譲渡・提供が禁止。

・ 2006年:アスベストを0.1重量%を超えて含有する全ての製品の製造・輸入・使用が全面的に禁止。これにより、日本におけるアスベストの新規使用は完全に停止されました。

この法規制の変遷は、アスベスト問題が社会的に認知され、その危険性に対する意識が高まってきたことを示しています。しかし、過去に建設された多くの建物には依然としてアスベスト含有建材が残存しており、これらの既存建築物に対する適切な管理と対策が、現在の主要な課題となっています。

建物のどこに?アスベスト含有建材の具体的な使用箇所と種類

アスベストは、その多様な特性から、建物の様々な部位で多岐にわたる建材として使用されてきました。ここでは、アスベストが使われている可能性が高い具体的な場所と建材の種類について解説します。

屋根・外壁・軒天:屋外建材に潜むアスベスト

建物の屋外部分は、耐久性や耐火性が求められるため、アスベストの優れた特性が活かされ、多くの屋外建材に利用されていました。

・ 屋根材:戸建て住宅のスレート瓦や、工場・倉庫の波形スレート板。

・ 外壁材:窯業系サイディングや石綿含有セメント板。

・ 軒天材:建物の軒裏に使用されるケイ酸カルシウム板第1種など。

これらの屋外建材は、通常の状態であればアスベストが飛散するリスクは低いとされていますが、経年劣化や工事の際には、繊維が飛散する可能性があります。特に高圧洗浄や研磨などの作業は、アスベスト飛散のリスクを高めるため避けるべきです。

天井・壁・床:内装材に見られるアスベスト

建物の内部空間においても、アスベストは耐火性、吸音性、断熱性などを目的として様々な内装材に利用されていました。

・ 天井材・壁材:石膏ボード、ケイ酸カルシウム板、ロックウール吸音天井板、パーライト板など。壁や天井の表面に吹き付けられた装飾材や、パテ材にも使用例が見られます。

・ 床材:ビニル床タイルや、その下地材、接着剤。特に古い建物では、床材の交換や剥がし作業の際に注意が必要です。

内装材に含まれるアスベストは、通常は建材内部に固着しているため、日常的な使用で飛散することは稀です。しかし、リフォームや解体作業でこれらの建材を加工したり、破損させたりすると、アスベスト繊維が空気中に放出される危険性があります。特に電動工具を用いた切断や研磨作業は、大量の繊維を飛散させる原因となるため、専門家による適切な対策が不可欠です。

吹付け材:最も危険性が高いレベル1建材

アスベスト含有建材の中でも、最も危険性が高いとされているのが「吹付けアスベスト」です。これは、アスベストとセメントを水で混ぜ合わせ、鉄骨の柱や梁、天井などに直接吹き付けて施工されたもので、耐火被覆材、断熱材、吸音材として使用されました。繊維の結合力が弱く、経年劣化や振動、衝撃によって容易に繊維が空気中に飛散しやすいという特徴があります [1]。

・ 主な使用箇所:鉄骨造の建築物の梁や柱、エレベーターシャフト、機械室、ボイラー室の天井や壁、立体駐車場など。

・ 種類:吹付けアスベスト、石綿含有吹付けロックウールなど。

吹付けアスベストが使用されている建物では、日常的な管理やメンテナンスにおいても細心の注意が必要であり、解体・改修工事の際には、作業場所の厳重な隔離、負圧除じん装置の使用、作業員の保護具着用など、最も厳格な飛散防止対策が義務付けられています。

配管・ボイラー・ダクト:熱設備に使われたアスベスト

熱を扱う設備においては、その断熱性や保温性を高める目的でアスベストが広く利用されていました。これらのアスベスト含有建材は、吹付け材に次いで発じん性が高い「レベル2」に分類されることがあります。

・ 主な使用箇所:給湯管、蒸気管、冷媒管などの配管の保温材、ボイラー本体の断熱材、空調ダクトの保温材として、アスベスト含有の成形板や布状のものが巻き付けられていました。

・ 種類:石綿含有けいそう土保温材、けい酸カルシウム保温材、石綿布(アスベストクロス)、石綿含有パッキング材など。

これらの設備は、老朽化や破損によってアスベスト繊維が飛散するリスクがあるため、定期的な点検と適切な管理が求められます。特に、設備の改修や撤去を行う際には、アスベストの飛散防止対策を徹底する必要があります。

その他の意外な使用箇所:身近な製品にも

建築材料以外にも、アスベストは様々な製品に利用されていました。中には、現在でも流通している製品にアスベストが含有されていることが判明し、問題となるケースもあります [3]。

・ 煙突:石綿セメント円筒が煙突として使用されていました。

・ 電気設備:配電盤の内部の絶縁材や、古い電線の被覆材、ブレーカーの一部にアスベストが含まれていることがあります。

・ 自動車:ブレーキパッドやクラッチなどの摩擦材として、アスベストが使用されていました。

・ 家庭用品:過去には、一部のアイロン台のカバー、ガスレンジの断熱材、ヘアドライヤーの一部、湯沸かし器のパッキング材、七輪や石綿製の鍋敷きなど、身近な家庭用品にもアスベストが使用されていた事例が報告されています [4]。

・ 研究・実験器具:アスベスト金網など、学校の理科実験や研究機関で用いられる器具にもアスベストが使用されていました。

これらの製品は、現在ではアスベストを含まない製品に置き換わっていますが、古い製品がまだ家庭や職場に残っている可能性も考慮する必要があります。

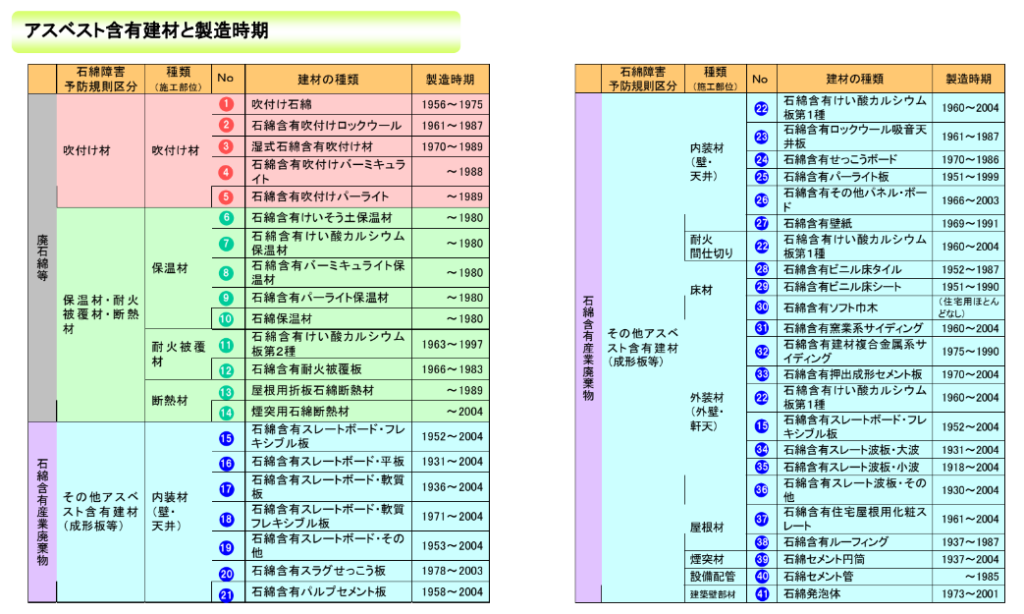

出典:国土交通省(2007)「目で見るアスベスト建材」

築年数でわかるアスベスト使用の可能性

建物の築年数は、アスベスト含有建材が使用されている可能性を判断する上で非常に重要な手がかりとなります。日本では、2006年9月1日以降、アスベスト含有製品の製造・使用が全面的に禁止されました。そのため、2006年8月31日以前に着工された建物、特にアスベストが多用された1990年代以前に建設された建物には、アスベスト含有建材が使用されている可能性が高いと言えます。

具体的な建材ごとの使用時期の目安は以下の通りです [5]。

・ 吹付けアスベスト:1956年頃~1975年頃

・ 吹付けロックウール(アスベスト含有):1975年頃~1990年頃

・ 塩化ビニール石綿床タイル:1955年頃~1989年頃

・ 石綿含有摩擦材:2004年以降輸入禁止

・ 石綿セメント円筒:1950年代から1980年代にかけて使用。

ただし、これらの情報はあくまで目安であり、築年数だけでアスベストの有無を断定することはできません。最終的な判断には、専門家による詳細な調査が不可欠です。

アスベスト含有建材の危険性レベルと見分け方

アスベスト含有建材は、その飛散性(発じん性)の高さによって危険性レベルが分類されています。このレベルを理解することは、適切な対策を講じる上で非常に重要です。

発じん性による3つの危険性レベル(レベル1~3)

〇 レベル1:発じん性が著しく高い

・ 該当建材:吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールなど。

・ 特徴とリスク:繊維の結合が非常に弱く、経年劣化、振動、衝撃、空気の流れなどによって容易に大量のアスベスト繊維が空気中に飛散する危険性が極めて高い建材です。最も危険性が高く、健康被害のリスクが大きいため、最も厳格な飛散防止対策が求められます。

〇 レベル2:発じん性が高い

・ 該当建材:アスベスト含有保温材、断熱材、耐火被覆板(一部)など。

・ 特徴とリスク:シート状や板状に成形されていますが、密度が比較的低く、破損するとアスベスト繊維が飛散しやすい性質を持っています。通常の状態では飛散しにくいですが、物理的な衝撃や劣化により容易に飛散する可能性があります。

・ 対策:レベル1に準じた厳重な対策が必要です。作業場所の隔離や湿潤化、適切な保護具の着用などが求められます。

〇 レベル3:発じん性が比較的低い

・ 該当建材:アスベスト含有成形板(スレート、サイディング、ビニル床タイル、石膏ボードなど)。

・ 特徴とリスク:セメントなどで固く成形されているため、通常の使用状態ではアスベスト繊維が飛散するリスクは低いとされています。しかし、切断、研磨、破砕、穿孔(穴あけ)などの加工や、経年劣化による破損が生じた場合には、繊維が飛散する可能性があります。

・ 対策:適切な養生、湿潤化、低速切断などの飛散抑制措置を講じる必要があります。作業員の保護具着用も重要です。

アスベスト含有建材は、そのアスベスト繊維の飛散しやすさ(発じん性)に応じて、以下の3つのレベルに分類されます [6]。レベルの数字が小さいほど、危険性が高いことを意味します。

これらのレベル分類は、アスベスト含有建材の危険性を評価し、作業時の安全対策を計画するための重要な指標となります。

素人では困難!アスベストの見分け方と専門家による調査の重要性

「自分の建物にアスベストが使われているか」という疑問に対し、残念ながら素人が目視だけでアスベスト含有建材を見分けることは非常に困難です。アスベスト繊維は肉眼では見えないほど微細であり、見た目が似ている非アスベスト建材も多数存在するため、専門知識なしに判断することはできません [5]。

アスベスト含有の有無を正確に判断するためには、「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者による専門的な調査が不可欠です。調査者は、建材の採取や分析を行い、アスベストの有無や種類、含有率を特定します。この調査は、特に解体・改修工事を行う際に法的に義務付けられています。

専門家による調査は、アスベストの飛散リスクを正確に評価し、適切な対策を計画するための第一歩となります。安易な自己判断は、健康被害や法的な問題を引き起こす可能性があるため、絶対に避けるべきです。

アスベストが見つかった場合の対処法と法規制

もし建物からアスベスト含有建材が見つかった場合、慌てずに適切な対処を講じることが重要です。ここでは、アスベストが見つかった際の対処法と、関連する法規制について解説します。

事前調査の義務化:2022年4月からの変更点と罰則

アスベストによる健康被害を未然に防ぐため、日本ではアスベスト関連法規制が継続的に強化されています。特に重要なのが、2022年4月1日から施行された「建築物等の解体等工事におけるアスベスト事前調査結果の報告義務化」です [7]。

この改正により、以下の工事を行う際には、アスベストの有無にかかわらず、事前に専門家による調査を行い、その結果を都道府県等に報告することが義務付けられました。

・ 建築物の解体工事(床面積の合計が80平方メートル以上)

・ 建築物の改修工事(請負金額が100万円以上)

・ 特定の工作物の解体・改修工事(請負金額が100万円以上)

さらに、2023年10月1日からは、事前調査を行う者は「建築物石綿含有建材調査者」等の資格を持つ者でなければならないとされています。これらの義務に違反した場合、罰則が科せられる可能性があるため、注意が必要です。

除去・封じ込め・囲い込み:適切なアスベスト対策の選択肢

アスベスト含有建材が確認された場合、その状況や建材の種類、飛散性に応じて、以下のいずれかの対策が講じられます。これらの対策は、アスベストの飛散を防止し、人々の健康を守ることを目的としています。

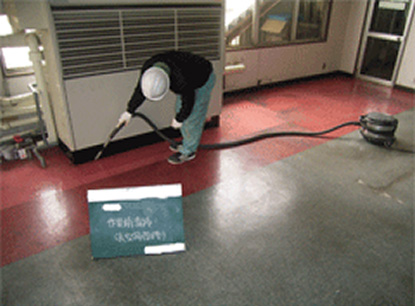

・ 除去(Remove):アスベスト含有建材を建物から完全に撤去する方法。最も確実だが、費用や工期がかかり、作業中の飛散防止対策が最も厳重に求められます。特にレベル1、レベル2のアスベスト含有建材に対して適用されることが多いです。

・ 封じ込め(Enclosure):アスベスト含有建材の表面を、アスベストを固着させる特殊な塗料などで覆い、繊維の飛散を防止する方法。比較的低コストで実施できますが、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。

・ 囲い込み(Encapsulation):アスベスト含有建材を、石膏ボードや金属板などの非アスベスト建材で完全に覆い隠す方法。封じ込めと同様にアスベストを建物内に残すため、定期的な点検が必要です。

どの対策を選択するかは、専門家による詳細な診断と、建物の使用状況、将来計画、費用対効果などを総合的に考慮して決定されます。

出典:株式会社アース(2023)「アスベスト除去工事」

除去費用と補助金制度:経済的負担を軽減するために

アスベスト含有建材の調査や除去には、高額な費用がかかる場合があります。しかし、アスベスト対策は国民の健康と安全を守る上で非常に重要であるため、国や地方自治体は、その経済的負担を軽減するための補助金制度を設けています。これらの制度を積極的に活用することで、費用負担を軽減することが可能です。

・ 国の補助金:国土交通省では、地方公共団体が実施するアスベスト対策事業に対して補助を行っています。具体的な制度については、各地方公共団体を通じて情報提供されています。

・ 地方自治体の補助金:多くの地方自治体(都道府県、市区町村)でも、独自のアスベスト調査・除去費用に対する補助金制度を設けています。補助の対象となる建物や条件、補助額は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口やウェブサイトで確認することが重要です。申請期間や必要書類も異なるため、早めに情報収集を行いましょう。

これらの補助金制度は、アスベスト対策の推進を目的としており、経済的な理由で対策をためらっている所有者にとって大きな助けとなります。必ず事前に確認し、活用を検討してください。

専門業者選びのポイント:安全・確実な処理のために

アスベストの調査や除去作業は、専門的な知識と技術、そして厳格な安全管理が求められる作業です。そのため、信頼できる専門業者を選ぶことが極めて重要となります。以下の点を慎重に確認し、業者を選定しましょう。

・ 資格の有無:「建築物石綿含有建材調査者」や「石綿作業主任者」などの国家資格を持つ技術者が在籍しているかを確認しましょう。

・ 実績と経験:アスベスト調査・除去の実績が豊富で、様々なケースに対応できる経験を持つ業者を選びましょう。

・ 適切な許可:アスベスト除去には、都道府県知事の許可(建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可など)が必要です。これらの許可を適切に取得しているかを確認しましょう。

・ 作業計画と安全管理:作業計画が明確で、アスベスト飛散防止のための安全管理体制が徹底されているかを確認しましょう。作業前の説明をしっかりと受け、疑問点は解消しておきましょう。

・ 見積もりの透明性:見積もりの内容が明確で、費用内訳が分かりやすい業者を選びましょう。不当に高額な請求を避けるためにも、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。安価すぎる見積もりには注意が必要です。

安易な業者選びは、アスベストの飛散リスクを高め、健康被害や法的な問題を引き起こす可能性があります。慎重に業者を選定し、安全・確実なアスベスト対策を実施しましょう。

まとめ:アスベスト問題への理解と適切な行動

アスベストは、過去の建築物や製品に広く使用されてきた「負の遺産」とも言える存在です。その優れた特性ゆえに普及しましたが、現在ではその健康被害の深刻さから使用が全面的に禁止されています。しかし、既存の建物に潜むアスベストは、依然として私たちの健康を脅かす可能性があります。

アスベストに関する正しい知識の重要性

アスベスト問題は、単なる建築問題ではなく、公衆衛生に関わる重要な課題です。アスベストがどこに使われているのか、どのような建材に含有されているのか、そしてどのような危険性があるのかを正しく理解することは、ご自身やご家族、そして周囲の人々の健康を守る上で不可欠です。特に、築年数の古い建物に住んでいる方や、解体・改修工事を検討している方は、アスベストに関する知識を深める必要があります。正しい知識は、不要な不安を解消し、適切な行動を促します。

専門家への相談と早期対応の推奨

アスベスト含有建材の有無を素人が判断することは困難であり、また、その除去や処理には専門的な知識と技術が求められます。アスベストの存在が疑われる場合や、解体・改修工事を計画している場合は、必ず「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者や、アスベスト対策の専門業者に相談し、適切な事前調査と対策を講じることが重要です。

早期に専門家の協力を得ることで、アスベストによる健康被害のリスクを最小限に抑え、安全な環境を確保することができます。アスベスト問題は、放置すればするほどリスクが高まる可能性があります。疑問や懸念がある場合は、速やかに専門機関に相談しましょう。

アスベスト問題は、過去の遺産でありながら、現在そして未来にわたる私たちの健康と安全に直結する課題です。正しい知識と適切な行動で、アスベストのない安全な社会を目指しましょう。

参考文献

・ [1] 厚生労働省「アスベスト(石綿)に関するQ&A」

・ [2] 厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」

・ [3] 厚生労働省「石綿(アスベスト)を含む流通製品の情報について」

・ [4] 環境省「石綿(アスベスト)問題への取組」

・ [5] 国土交通省「アスベスト問題への対応」

・ [6] 環境省「石綿飛散防止の現状と課題について」

・ [7] 国土交通省「建築基準法による石綿規制の概要」