アスベスト(石綿)は、その微細な繊維が人体に深刻な健康被害をもたらすことで知られています。しかし、「どのくらい吸うと危険なのか」「どのような病気になるのか」といった具体的な疑問を持つ方は少なくありません。アスベスト繊維は肉眼では見えないほど細く、一度吸入すると体内に長く留まり、様々な疾病の原因となります。本記事では、アスベストが人体に与える影響のメカニズムから、吸入量と発症リスクの関係性、そして具体的な疾病とその潜伏期間、さらには暴露が疑われる場合の対策まで、公的機関の情報を基に詳しく解説します。自身の健康を守るため、また大切な人を守るために、アスベストに関する正しい知識を深めましょう。

アスベストが人体に与える影響のメカニズムと特性

アスベストは、天然に産する繊維状鉱物であり、その特性から過去には建材や工業製品に広く利用されてきました。しかし、その微細な繊維が人体に吸入されることで、深刻な健康被害を引き起こすことが明らかになり、現在では原則として製造や使用が禁止されています。

肉眼では見えないアスベスト繊維の危険性

アスベスト繊維は、人の髪の毛よりもはるかに細く、肉眼で確認することはできません。この微細な繊維は、熱や摩擦、酸、アルカリに対する高い耐久性を持つという特徴があります。そのため、建材などに含まれたアスベストが劣化したり、解体・改修工事などで飛散したりすると、空気中に浮遊し、知らず知らずのうちに人が吸入してしまう危険性があります。

吸入されたアスベストが体内に留まる仕組み

空気中に浮遊したアスベスト繊維を吸入すると、その一部は痰などとともに体外へ排出されます。しかし、排出されずに肺胞に到達したアスベスト繊維は、その特性から体内で分解されにくく、肺胞に付着し、長期間にわたって体内に留まり続けます。この体内に蓄積されたアスベスト繊維が、細胞に物理的な刺激を与えたり、炎症反応を引き起こしたりすることで、様々なアスベスト関連疾患の発症要因となると考えられています。

アスベスト関連疾患に共通する長い潜伏期間

アスベスト関連疾患の最大の特徴の一つは、アスベストを吸入してから病気が発症するまでに非常に長い潜伏期間があることです。例えば、石綿肺では15年〜20年、肺がんでは15年〜40年、悪性中皮腫に至っては40年〜50年という長い年月を経て発症することが多いとされています。このため、過去にアスベストに暴露した経験がある場合でも、すぐに症状が現れないことから、自身の健康リスクに気づきにくいという問題があります。

アスベスト暴露量と発症リスクの具体的な関係性

「アスベストをどのくらい吸うと病気になるのか」という疑問は、アスベストに関する健康不安を抱える多くの方が抱くものです。現時点では、「これだけ吸えば必ず病気になる」という明確な基準は確立されていません。しかし、アスベストの吸入量と発症リスクの間には、相関関係があることが多くの研究で示されています。

アスベスト吸入量と発症リスクの相関性

厚生労働省のQ&Aでは、アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められると明記されています [1]。一般的に、アスベストの累積暴露量(暴露濃度と暴露期間を掛け合わせたもの)が多いほど、肺がんや中皮腫などの発症リスクが高まることが知られています。これは、体内に蓄積されるアスベスト繊維の量が増えるほど、細胞への物理的刺激や炎症反応が継続的に発生しやすくなるためと考えられます。

短期間・低濃度暴露における発がんの危険性

一方で、短期間の低濃度暴露における発がんの危険性については、まだ不明な点が多いとされています [1]。これは、アスベスト関連疾患の潜伏期間が非常に長いため、短期間の低濃度暴露が将来的にどのような影響を及ぼすかを正確に評価することが困難であるためです。しかし、「少量だから安全」と断言できるわけではなく、現時点では「どれくらい以上のアスベストを吸えば中皮腫になるか」という具体的な閾値は明らかではありません [1]。そのため、いかなる量のアスベスト暴露も避けるべきであるという認識が重要です。

労働環境における高濃度・長期暴露のリスク

特に、過去にアスベスト関連の工場や建設現場などで働いていた労働者は、高濃度のアスベストに長期間暴露されていた可能性が高く、発症リスクが著しく高いとされています。このような環境下では、アスベスト繊維を大量にかつ長期にわたって吸い込む機会が多いため、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫などの発症が懸念されます。厚生労働省は、仕事を通してアスベストを扱っている方、あるいは扱っていた方に対して、定期的な健康診断の受診を強く推奨しています [1]。

アスベストが引き起こす主な病気の種類と症状

アスベストを吸入することで引き起こされる病気は複数あり、それぞれ特徴的な症状や潜伏期間を持っています。これらの病気は、アスベスト繊維が肺や胸膜などに長期間留まることで発症します。

石綿肺:長期暴露による肺の線維化と呼吸器症状

石綿肺(アスベスト症)は、アスベストを大量に吸入することで肺が線維化する「じん肺」の一種です。肺の線維化は、肺が硬くなり、酸素と二酸化炭素の交換効率が低下することで、呼吸機能が損なわれる状態を指します。この病気は、主にアスベストを大量に、かつ長期間にわたって扱っていた労働者に多く見られます。石綿肺の潜伏期間は15年〜20年とされており、アスベスト暴露から長い年月を経て発症します。1970年代後半のアスベストに関する規制強化により、新たな石綿肺の発症は減少しつつありますが、過去の暴露による発症リスクは依然として存在します。主な治療法としては、咳や痰に対する鎮咳剤や去痰剤を用いた薬物療法、慢性呼吸不全に対する在宅酸素療法(HOT)などの対症療法が行われます。

肺がん:アスベスト繊維の物理的刺激と喫煙の複合リスク

肺がん(原発性肺がん)は、気管支や肺胞を覆う上皮に発生する悪性の腫瘍です。アスベストが肺がんを引き起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の物理的刺激により肺がんが発生するとされています(引用:厚生労働省)。アスベストが原因で肺がんが発生する場合の潜伏期間は15年〜40年と長く、発症までに時間を要します。治療法としては、外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。また、アスベスト暴露と喫煙には相乗効果があることが知られており、喫煙者がアスベストに暴露した場合、肺がんの発症リスクは非喫煙者よりも著しく高まります。

悪性中皮腫:極めて長い潜伏期間を持つ難治性の病気

悪性中皮腫は、肺を囲む胸膜、肝臓や胃などを囲む腹膜、心臓や大血管を覆う心膜などにできる悪性の腫瘍です。この病気の最大の特徴は、その極めて長い潜伏期間にあります。悪性中皮腫の潜伏期間は40年〜50年と非常に長く、20年以下で発症することは稀であり、10年以下の発症例は報告されていません。主な症状としては、咳、胸の痛み、発熱などがあります。治療法としては、胸膜切除術などの外科手術や化学療法などが行われますが、難治性の病気として知られています。アスベストの吸入量が多いほど発症リスクが高いと考えられており、労働者など直接アスベストを取り扱う方は、特に注意が必要です。

アスベスト暴露が疑われる場合の対応と予防策

アスベスト暴露の可能性があり、健康への影響が懸念される場合、適切な対応と予防策を講じることが重要です。早期の対応が、将来的な健康リスクの軽減につながる可能性があります。

定期的な健康診断と早期発見の重要性

アスベスト関連疾患は潜伏期間が長いため、自覚症状がないまま病気が進行している可能性があります。特に、過去にアスベストを扱う業務に従事していた方や、アスベスト含有建材のある環境に長期間いた方は、定期的な健康診断を受けることが非常に重要です。健康診断では、胸部X線検査やCT検査などにより、肺の状態を詳細に確認することができます。早期に異常を発見することで、適切な治療や管理を開始し、病気の進行を遅らせることが期待できます。厚生労働省も、仕事を通してアスベストを扱っている方、あるいは扱っていた方に対して、定期的な健康診断の受診を推奨しています [1]。

喫煙とアスベスト暴露の複合リスクを避ける

アスベスト暴露と喫煙には、肺がんの発症リスクを著しく高める相乗効果があることが知られています。アスベストのみに暴露した場合と比較して、喫煙者がアスベストに暴露した場合の肺がん発症リスクは、非喫煙者よりも大幅に上昇します。そのため、アスベスト暴露の可能性がある方は、禁煙することが健康リスクを低減するための重要な予防策となります。喫煙習慣がある場合は、専門機関に相談し、禁煙に取り組むことを強く推奨します。

アスベストに関する正しい知識と相談窓口の活用

アスベストに関する正しい知識を持つことは、不必要な不安を解消し、適切な行動を選択するために不可欠です。公的機関が提供する情報や、専門家からのアドバイスを積極的に活用しましょう。アスベストに関する相談窓口は、厚生労働省や各自治体、環境再生保全機構などが設置しています。自身の状況に合わせて、これらの窓口に相談することで、健康診断の受診や、補償制度に関する情報など、必要な支援を受けることができます。

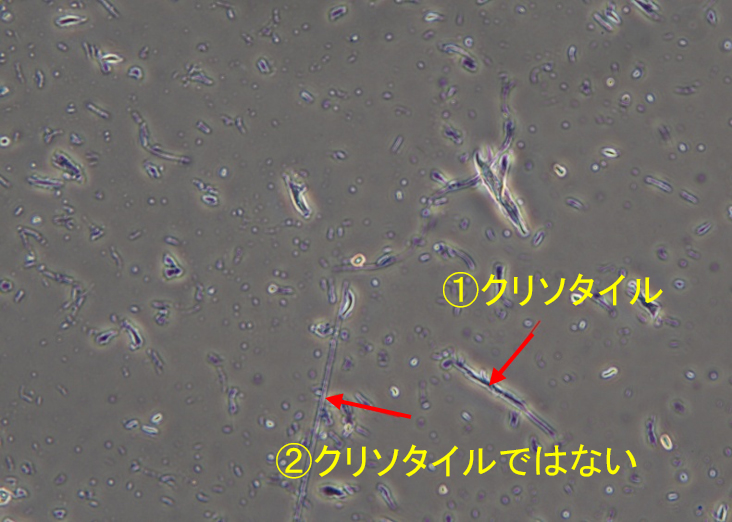

アスベスト繊維の顕微鏡画像

出典:日本電子(JEOL)「光学顕微鏡で観察した繊維のSEM/EDSによる分析(アスベストCLEM法)」https://www.jeol.co.jp/solutions/applications/details/MP2020-02.html

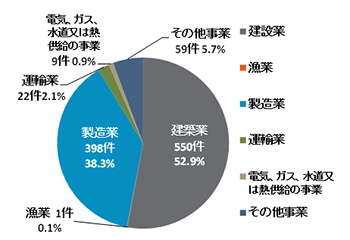

産業別アスベスト関連疾病労災認定件数

出典:環境再生保全機構「アスベスト(石綿)による健康被害の実態」https://www.erca.go.jp/asbestos/what/higai/shikkan.html

まとめ

アスベストは、その微細な繊維が人体に吸入されることで、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫といった深刻な健康被害を引き起こす危険な物質です。これらの病気は、アスベストの吸入量や暴露期間と相関関係があることが知られており、特に高濃度・長期暴露はリスクを高めます。しかし、短期間・低濃度暴露であっても発がんの危険性が完全に否定されているわけではなく、具体的な閾値も不明であるため、いかなるアスベスト暴露も避けるべきです。

アスベスト関連疾患の最大の特徴は、暴露から発症までに非常に長い潜伏期間があることです。そのため、過去にアスベストに暴露した可能性がある方は、自覚症状がなくても定期的な健康診断を受けることが重要です。また、喫煙はアスベストによる肺がんのリスクを著しく高めるため、禁煙は必須の予防策となります。アスベストに関する正しい知識を身につけ、公的機関の相談窓口を積極的に活用することで、自身の健康を守り、適切な対応を取ることができます。

アスベスト問題は、過去の遺産でありながら、現在も私たちの健康に影響を及ぼし続けています。この記事が、アスベストに関する理解を深め、皆様の健康維持の一助となることを願っています。

参考文献

[1] 厚生労働省「アスベスト(石綿)に関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/topics/tp050729-1.html