リフォームや解体などの内装工事では、アスベストの存在が重要な懸念事項です。かつて「奇跡の鉱物」と称されたアスベストは、その優れた特性から多くの建材に利用されましたが、現在は深刻な健康被害を引き起こす有害物質として使用が厳しく規制されています。古い建物にはアスベスト含有建材が残されており、適切な知識と対策がなければ、健康リスクに直面する可能性があります。

この記事では、アスベストと内装工事の危険な関係を徹底解説します。アスベストがどのような内装材に潜んでいるのか、その健康リスク、そしてリフォームや解体時に見落としがちな注意点や安全対策について、国の法規制や専門機関の情報を基に詳しくご紹介します。安心して内装工事を進め、ご自身の健康と安全な住環境を守るための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

アスベストの基礎知識と内装材への影響

アスベスト(石綿)は、天然に産出する繊維状鉱物で、熱や摩擦に強く、電気を通しにくい特性から、かつて建材などに広く使用されました。しかし、その微細な繊維が空気中に飛散し、人が吸入することで、肺がんや中皮腫といった重篤な健康被害を引き起こすことが明らかになり、現在では使用が全面的に禁止されています。

アスベストとは?その危険性と健康被害

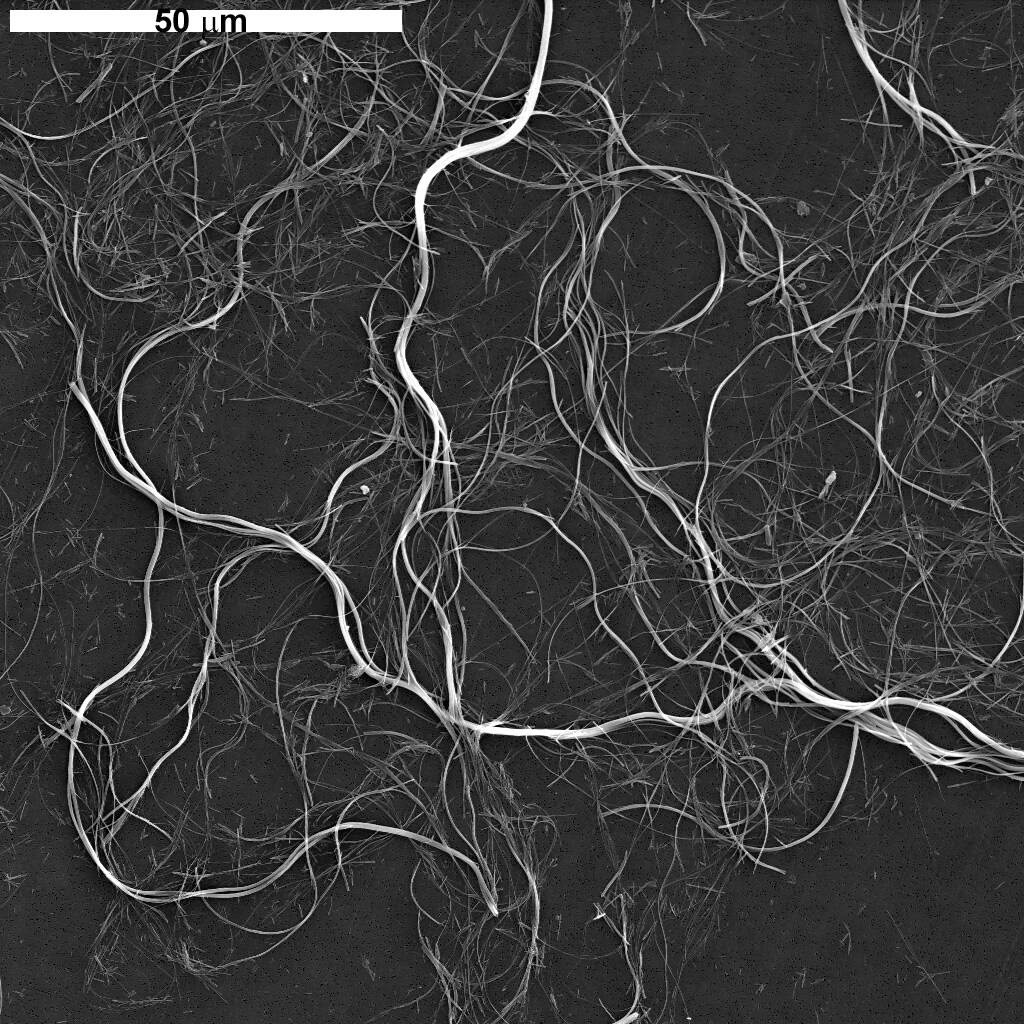

アスベストは、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)などの鉱物繊維の総称です。これらの繊維は非常に細かく、肉眼では見えにくいため、建材が劣化したり工事で破壊されたりすると、容易に空気中に飛散します。飛散したアスベスト繊維を吸入すると、肺の奥深くに到達し、長期間体内に留まることで様々な健康障害を引き起こす可能性があります。

出典:USGS.gov(年不明)「UICC Asbestos Chrysotile ‘B’ Standard」[https://www.usgs.gov/media/images/uicc-asbestos-chrysotile-b-standard]

アスベストによる健康被害は、ばく露から数十年という長い潜伏期間を経て発症することが特徴です。主な疾患としては、肺を線維化させる「石綿肺」、肺の悪性腫瘍である「肺がん」、そして胸膜や腹膜などに発生する悪性腫瘍である「悪性中皮腫」が挙げられます。これらの疾患は治療が困難な場合が多く、生命に関わる深刻な病気です。

アスベスト含有建材が使用されている可能性のある建物での内装工事においては、アスベストの有無を確認し、適切な対策を講じることが極めて重要となります。

内装材に潜むアスベストの種類と特徴

アスベストは、その優れた特性から多種多様な内装材に利用されてきました。特に、1990年代以前に建築された建物では、アスベスト含有建材が使用されている可能性が高いとされています。内装工事で注意すべき主なアスベスト含有内装材とその特徴は以下の通りです。

・ 壁材・天井材

吹き付けアスベスト(レベル1)、アスベスト含有ロックウール、スレートボード・けい酸カルシウム板(レベル3)、ビニル壁紙・化粧ケイカル板など。

・ 床材

ビニル床タイル・シート(レベル3)、接着剤(接着ボンド)など。

・ 建具、配管周り

防火壁・パネル、断熱材・保温材(レベル2)など。

これらのアスベスト含有建材は、見た目だけでは判別が非常に困難です。そのため、内装工事を行う際には、専門家による事前調査が不可欠となります。

微量でも危険!アスベストの健康リスクと潜伏期間

アスベストの健康リスクは、吸入したアスベスト繊維の量やばく露期間に比例するとされますが、微量であっても安全とは言い切れません。一度吸入されたアスベスト繊維は体外に排出されにくく、肺の組織に留まり続けることで、細胞に損傷を与え、がんなどの病気を引き起こす可能性があります。アスベスト関連疾患の最大の特徴は、その長い潜伏期間にあります。アスベストを吸入してから中皮腫や肺がんが発症するまでには、一般的に20年から50年、あるいはそれ以上の期間を要すると言われています。

そのため、内装工事の際にアスベストが飛散し、それを吸入してしまった場合、その影響が数十年後に現れる可能性があるため、現在の健康状態に問題がないからといって安易に考えるべきではありません。アスベストによる健康被害を未然に防ぐためには、工事前の徹底した調査と、適切な飛散防止対策が不可欠です。

リフォーム・解体時のアスベスト調査と法規制

内装工事、特にリフォームや解体工事を行う際には、アスベストの有無を確認することが法律で義務付けられています。これは、作業者や周辺住民の健康被害を未然に防ぐための重要な措置です。アスベストに関する法規制は年々強化されており、その内容を正確に理解し、遵守することが求められます。

アスベスト事前調査の義務化と対象範囲

2022年4月1日より、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、アスベスト含有建材の有無について、事前調査が義務付けられました。これは「石綿障害予防規則」の改正によるもので、原則として全ての建築物・工作物が対象となります[2]。事前調査は、工事の規模や請負金額に関わらず、全ての解体・改修工事で実施しなければなりません。調査は、設計図書等の書面調査と、実際に建材を目視で確認する現地調査を組み合わせ、必要に応じて建材のサンプルを採取して分析機関で分析を行います。調査結果は、工事完了後3年間保存する義務があり、一定規模以上の工事では労働基準監督署への報告も必要となります。

この事前調査を怠ったり、不適切な調査を行ったりした場合には、罰則が科せられる可能性があります。また、事前調査でアスベスト含有が判明した場合は、その除去や封じ込め、囲い込みといった適切な措置を講じなければなりません。これらの措置は、専門知識と技術を要するため、必ず専門業者に依頼する必要があります。

アスベスト含有建材の確認方法と建築年代の目安

ご自身の建物にアスベスト含有建材が使用されているかを確認する上で、建築年代は重要な目安となります。アスベストの使用は、2006年(平成18年)9月1日に全面的に禁止されましたが、それ以前にも段階的に規制が強化されてきました[1]。

・ 2006年(平成18年)8月31日以前に建築された建物は、アスベスト含有建材が使用されている可能性が高いと考えられます。特に、1970年代から1990年代にかけて建築された建物では、天井材、壁材、床材、断熱材などにアスベストが含まれているケースが多く見られます。

・ 建築時の設計図書や仕様書、工事記録などが残っていれば、アスベスト含有建材の有無を判断する上で貴重な情報となりますので、確認することをお勧めします。

専門業者による調査の重要性と流れ

アスベスト含有建材は、見た目では判別が困難であり、専門知識と経験が必要です。そのため、アスベストの有無を正確に判断するには、「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ専門業者による調査が不可欠です。専門業者による調査は、一般的に以下の流れで進められます。

① 事前相談・打ち合わせ

工事の計画や建物の情報を業者に伝え、アスベスト調査の必要性や範囲について相談します。

② 書面調査

建物の設計図書、竣工図、改修履歴、過去の調査記録などを確認し、アスベスト含有建材が使用されている可能性のある箇所を特定します。

③ 現地調査(目視調査)

書面調査で特定された箇所や、アスベスト含有の可能性がある建材を目視で確認します。

④ 試料採取・分析

目視調査でアスベスト含有が疑われる建材がある場合、または書面調査で情報が得られない場合は、建材の一部を採取し、専門の分析機関でアスベストの有無や種類、含有率を分析します。

⑤ 結果報告

分析結果に基づき、アスベスト含有建材の有無、種類、場所、飛散性レベルなどが記載された調査報告書が作成されます。

これらの調査は、アスベストによる健康被害を防止し、法規制を遵守するために不可欠なプロセスです。自己判断でアスベストの有無を判断したり、安易に建材を破壊したりすることは、アスベストの飛散を招き、深刻な健康リスクを引き起こす可能性があるため、絶対に避けるべきです。

DIYが絶対NGな理由と専門業者に依頼すべきケース

アスベスト含有建材の除去や処理は、DIY(Do It Yourself)で絶対に行ってはなりません。アスベストは、非常に微細な繊維であり、建材を破壊したり、不適切な方法で除去しようとすると、大量の繊維が空気中に飛散し、周囲の人々や環境に深刻な健康被害をもたらす危険性があります。専門知識や適切な設備、保護具なしにアスベストを取り扱うことは、ご自身だけでなく、ご家族や近隣住民の健康を危険に晒す行為です。

アスベスト含有建材の除去や処理は、以下の理由から必ず専門業者に依頼する必要があります。

・ 専門知識と技術

アスベスト含有建材の種類や飛散性レベルに応じた適切な除去方法、飛散防止対策、廃棄方法など、専門的な知識と技術が必要です。

・ 専用の設備と保護具

アスベストの飛散を最小限に抑えるための負圧除じん装置、HEPAフィルター付き集塵機、高性能防じんマスク、防護服などの専用設備と保護具が必要です。

・ 法規制の遵守

アスベスト関連法規(石綿障害予防規則、大気汚染防止法、廃棄物処理法など)に基づき、適切な届出、作業計画の作成、作業実施、廃棄物処理を行う必要があります。

・ 健康リスクの回避

専門業者は、アスベストの飛散を厳重に管理し、作業者の安全を確保しながら作業を行います。これにより、健康リスクを最小限に抑えることができます。

アスベスト含有が判明した場合、またはその可能性が少しでもある場合は、迷わず専門業者に相談し、適切な調査と対策を依頼してください。安易な自己判断やDIYは、取り返しのつかない結果を招く可能性があります。

アスベスト除去工事の注意点と信頼できる業者選び

アスベスト含有建材が確認された場合、その除去工事は非常に専門的な知識と技術を要します。不適切な除去はアスベストの飛散を招き、健康被害を拡大させるリスクがあるため、細心の注意が必要です。ここでは、アスベスト除去工事の具体的な注意点と、信頼できる業者を選ぶためのポイントを解説します。

除去工事の流れと飛散防止対策

アスベスト除去工事は、アスベストの飛散を最大限に抑え、作業員や周辺環境の安全を確保するために、厳格な手順と飛散防止対策に基づいて行われます。一般的な除去工事の流れは以下の通りです。

① 事前準備と届出

工事計画の策定、作業員の健康診断、関係機関への届出(労働基準監督署、自治体など)を行います。特に、石綿障害予防規則に基づき、工事開始の14日前までに労働基準監督署への届出が必要です[2]。

② 作業区域の隔離と養生

アスベストの飛散を防止するため、工事現場を完全に隔離します。ビニールシートで密閉し、負圧除じん装置を設置して作業区域内の気圧を外部より低く保ち、アスベスト繊維が外部に漏れ出すのを防ぎます。また、作業員は防護服、防じんマスク、保護メガネなどを着用します。

③ アスベストの除去

建材の種類や飛散性レベルに応じて、適切な方法でアスベストを除去します。除去作業中は、常にアスベストの飛散状況を監視し、必要に応じて散水や固化剤の散布を行います。

④ 清掃と確認

アスベスト除去後、作業区域内をHEPAフィルター付きの掃除機で徹底的に清掃します。その後、目視による確認や、空気中のアスベスト濃度測定を行い、アスベストが完全に除去され、飛散がないことを確認します。この確認作業は、建築物石綿含有建材調査者などの資格を持つ者が行う必要があります[2]。

⑤ 廃棄物処理

除去されたアスベスト含有廃棄物は、特別管理産業廃棄物として、飛散しないように二重に梱包し、指定された最終処分場へ運搬・処分されます。

これらの工程は、アスベストの危険性を熟知した専門業者でなければ安全かつ適切に実施することはできません。安易な判断で作業を進めることは、重大な事故や健康被害につながるため、絶対に避けるべきです。

アスベスト除去費用と補助金制度

アスベスト除去工事の費用は、建物の種類、アスベスト含有建材の種類、除去面積、飛散性レベル、作業環境などによって大きく異なります。一般的に、飛散性の高い吹き付けアスベスト(レベル1)の除去費用は高額になる傾向があります。費用は数十万円から数百万円、大規模な建物では数千万円に及ぶこともあります。

国や地方自治体では、アスベスト調査や除去にかかる費用の一部を補助する制度を設けている場合があります。補助金制度を利用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。しかし、補助金には申請期間や条件があるため、早めに情報収集を行い、計画的に申請を進めることが肝要です。専門業者に相談する際に、補助金制度についても合わせて確認することをお勧めします。

信頼できるアスベスト除去業者の選び方

アスベスト除去工事は、専門性と信頼性が極めて重要です。不適切な業者を選んでしまうと、アスベストの飛散による健康被害や、法規制違反による罰則、追加費用の発生など、様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。信頼できるアスベスト除去業者を選ぶためのポイントは以下の通りです。

・ 資格と実績の確認

「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ調査員が在籍しているか。

「石綿作業主任者」の資格を持つ作業員が現場を指揮するか。

アスベスト除去工事に関する豊富な実績があるか。

・ 適切な見積もりと説明

見積もりの内容が詳細で、各工程の費用が明確に示されているか。

アスベストの飛散防止対策、作業手順、廃棄物処理方法などについて、分かりやすく丁寧に説明してくれるか。

相場と比較して極端に安価な見積もりを提示する業者には注意が必要です。

・ 複数業者からの相見積もり

複数の業者から見積もりを取り、内容や費用、対応などを比較検討することで、適正な価格と信頼できる業者を見極めることができます。

・ 保険への加入

万が一の事故や健康被害に備え、適切な賠償責任保険に加入している業者を選びましょう。

・ 法令遵守の姿勢

アスベスト関連法規を遵守し、適切な届出や作業計画の作成、廃棄物処理を行っているかを確認しましょう。

これらのポイントを踏まえ、慎重に業者を選定することが、安全で確実なアスベスト除去工事を実現するための鍵となります。決して費用だけで判断せず、信頼性と専門性を最優先に考慮してください。

工事後の確認事項と記録の保存

アスベスト除去工事が完了した後も、いくつかの重要な確認事項と記録の保存が必要です。これらは、将来的なトラブルを避け、建物の安全性を確保するために不可欠なプロセスとなります。

・ 除去完了の確認

工事完了後、作業区域内のアスベストが完全に除去されているか、飛散がないかを目視で確認します。必要に応じて、専門機関による空気中のアスベスト濃度測定結果を確認し、安全基準を満たしていることを確認しましょう。

・ 作業完了報告書の受領

業者から、アスベスト除去工事の作業完了報告書を受け取ります。この報告書は、将来的に建物を売却したり、再度改修工事を行う際に必要となる重要な書類です。

・ 記録の保存

アスベスト事前調査結果報告書、除去工事の作業完了報告書、アスベスト濃度測定結果、廃棄物処理に関する書類、工事中の写真記録など、アスベストに関する全ての記録を3年間以上、適切に保存する義務があります[2]。

・ 建物の維持管理

アスベスト除去後も、建物の維持管理を適切に行い、新たなアスベスト飛散のリスクがないか定期的に確認することが望ましいです。

アスベスト問題は、一度解決すれば終わりというものではありません。長期的な視点に立ち、適切な管理と記録の保存を継続することが、安全な住環境を維持するために不可欠です。

アスベストに関する最新の法規制と今後の動向

アスベストに関する法規制は、その危険性が明らかになるにつれて段階的に強化されてきました。特に近年では、過去のアスベスト使用による健康被害が社会問題化したことを受け、事前調査の義務化や罰則の強化など、より厳格な規制が導入されています。ここでは、アスベスト規制の歴史と最新の法規制、そして今後の動向について解説します。

アスベスト全面禁止の経緯と現在の規制

日本におけるアスベスト規制は、1970年代から段階的に強化されてきました。2006年(平成18年)9月1日には、労働安全衛生法施行令の改正により、アスベスト及びアスベストをその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されました[1]。これにより、アスベストは事実上、新規での使用が不可能となり、既存の建築物等に残存するアスベスト含有建材の適切な管理と除去が主な課題となっています。

石綿障害予防規則の改正ポイントと罰則

アスベストによる健康障害を予防するための最も重要な法令の一つが「石綿障害予防規則(石綿則)」です。令和2年(2020年)7月に石綿障害予防規則が改正され、令和5年(2023年)10月1日には完全施行されました[2]。主な改正ポイントは以下の通りです。

・ 事前調査の義務化の強化

全ての解体・改修工事において、アスベスト含有建材の有無の事前調査が義務付けられました。

・ 調査者の資格要件

事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」などの一定の資格を持つ者が行う必要があります。

・ 労働基準監督署への報告義務の拡大

一定規模以上の解体・改修工事では、事前調査結果を労働基準監督署に報告する義務があります。

・ 作業計画の作成と遵守

アスベスト含有建材の除去等を行う際は、作業計画を作成し、これを遵守することが義務付けられています。

・ 飛散防止対策の強化

除去作業における隔離養生、湿潤化、負圧除じん装置の使用など、飛散防止対策がより厳格化されました。

・ 作業完了後の確認

除去工事完了後、作業場の隔離を解除する前に、資格者によるアスベスト等の取り残しがないことの確認が義務付けられました。

・ 記録の保存

アスベスト含有建材の除去等に関する作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務付けられました。

これらの規制に違反した場合、罰則が科せられる可能性があります。例えば、事前調査義務違反や報告義務違反などに対しては、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課されることがあります。また、法人に対しては1億円以下の罰金が科される場合もあります。これらの罰則は、アスベスト対策の重要性を示すものであり、事業者には厳格な法令遵守が求められます。

アスベスト関連法規の遵守と事業者の責任

アスベストに関する法規制は、石綿障害予防規則だけでなく、大気汚染防止法、廃棄物処理法、建設業法など、多岐にわたります。これらの法律は、アスベストの飛散防止、適正な処理、作業員の安全確保などを目的としており、解体・改修工事を行う事業者には、これらの全ての法規を遵守する責任があります。これらの法規制を遵守することは、事業者の社会的責任であり、違反した場合には行政指導、業務停止命令、罰則などの厳しい措置が科せられます。アスベスト関連工事に携わる全ての事業者は、最新の法規制を常に把握し、適切な対策を講じることで、安全かつ適法な工事を行う義務があります。

アスベストに関するよくある疑問と相談窓口

アスベストは、その危険性や複雑な法規制から、多くの疑問や不安を抱える方が少なくありません。ここでは、アスベストに関するよくある疑問にお答えするとともに、困ったときに相談できる公的な窓口をご紹介します。

アスベストに関するQ&A

Q1:自宅にアスベストが使われているか、自分で確認できますか?

A1:アスベスト含有建材は、見た目だけでは判別が非常に困難です。自己判断で建材を採取したり、破壊したりすることは、アスベストの飛散を招き、健康被害のリスクを高めるため、絶対に行わないでください。アスベストの有無を確認するには、必ず「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ専門業者に依頼し、事前調査を実施してもらう必要があります。

Q2:アスベストが発見された場合、必ず除去しなければなりませんか?

A2:アスベスト含有建材の状況や飛散性レベルによって対応は異なります。飛散性の高い吹き付けアスベストなどは原則として除去が必要ですが、飛散性の低い建材で劣化が少なく、封じ込めや囲い込みといった措置で安全が確保できる場合は、必ずしも除去する必要はありません。ただし、将来的に解体や大規模な改修を行う際には除去が必要となるため、専門業者と相談し、長期的な視点で最適な対策を検討することが重要です。

Q3:アスベスト除去工事にはどのくらいの費用がかかりますか?

A3:アスベスト除去工事の費用は、建物の種類、アスベスト含有建材の種類、除去面積、飛散性レベル、作業環境などによって大きく異なります。数十万円から数百万円、大規模な工事ではそれ以上かかることもあります。国や地方自治体では、アスベスト調査や除去にかかる費用の一部を補助する制度を設けている場合がありますので、専門業者や自治体の窓口に相談し、利用可能な補助金制度を確認することをお勧めします。

Q4:アスベストの健康被害は、どのような症状で現れますか?

A4:アスベストによる健康被害は、肺がん、悪性中皮腫、石綿肺などが代表的です。これらの疾患は、アスベストを吸入してから20年から50年という長い潜伏期間を経て発症することが特徴です。初期症状は咳や息切れなど、風邪や他の呼吸器疾患と似ている場合があるため、過去にアスベストにばく露した可能性がある方は、定期的な健康診断を受けることが重要です。

アスベストに関する公的相談窓口

アスベストに関する疑問や不安、健康相談など、困ったことがあれば、以下の公的機関に相談することができます。専門家が適切な情報提供やアドバイスを行いますので、一人で悩まずに積極的に活用しましょう。

・ 厚生労働省

アスベストに関する総合的な情報提供や、石綿健康被害救済制度に関する相談を受け付けています。

厚生労働省「アスベスト(石綿)情報」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/index.html

・ 環境省

アスベストによる大気汚染防止や、廃棄物処理に関する情報提供、相談を受け付けています。

環境省「アスベスト問題への取組」:https://www.env.go.jp/air/asbestos/

・ 各地方自治体

各都道府県や市町村の環境部局、建築指導課などでは、地域のアスベスト対策に関する情報提供や、補助金制度に関する相談を受け付けています。

・ 労働基準監督署

スベスト関連工事における労働者の安全衛生に関する相談や、石綿障害予防規則に関する相談を受け付けています。

・ 独立行政法人環境再生保全機構

石綿健康被害救済制度の申請受付や、健康相談などを行っています。

独立行政法人環境再生保全機構「アスベスト健康被害救済制度」:https://www.erca.go.jp/asbestos/

これらの窓口を積極的に活用し、アスベストに関する正しい知識を得て、適切な対策を講じることが、ご自身の健康と安全な住環境を維持するために非常に重要です。

まとめ:アスベスト対策で安全な内装工事を

内装工事におけるアスベスト問題は、単なる建材の問題ではなく、私たちの健康と安全に直結する重要な課題です。かつては広く利用されたアスベストも、その危険性が明らかになった今、厳格な法規制のもとで適切な管理と対策が求められています。特に、2006年以前に建築された建物での内装工事を計画されている方は、アスベスト含有建材が潜んでいる可能性を常に念頭に置き、安易な自己判断やDIYは避け、必ず専門家による事前調査と適切な処理を依頼することが肝要です。

この記事を通じて、アスベストの基礎知識から健康リスク、法規制、そして安全な除去工事の進め方、信頼できる業者選びのポイントまで、内装工事を安全に進めるために必要な情報をお伝えしました。アスベスト問題は、適切な知識と行動があれば未然に防ぐことができる健康被害です。ご自身の健康、ご家族の安全、そして作業に携わる人々の命を守るためにも、この記事で得た情報を活用し、安心・安全な内装工事を実現してください。

参考文献

[1] 厚生労働省「アスベスト全面禁止」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000142192.pdf

[2] 山梨労働局「石綿障害予防規則が改正されました(令和5年10月1日完全施行)」https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/isiwtashougai_kaisei.html