アスベスト(石綿)は、その優れた特性からかつて「奇跡の鉱物」と呼ばれ、建材などに広く使用されてきました。しかし、その微細な繊維が人体に深刻な健康被害をもたらすことが明らかになり、世界中で使用が禁止されています。日本においても、アスベストによる健康被害を防止するため、関連法規の改正が繰り返し行われてきました。特に2022年を中心とした一連の法改正は、解体・改修工事を行う事業者や建築物の所有者にとって、その義務と対策を大きく変える重要な内容を含んでいます。

本記事では、アスベスト関連法改正の全体像、特に2021年4月1日、2022年4月1日、そして2023年10月1日に施行された主要な改正内容を、その背景とともに詳細に解説します。解体・改修工事における事前調査の義務化、有資格者による調査の必要性、そしてアスベスト含有が判明した場合の具体的な措置と注意点まで、網羅的にご紹介することで、読者の皆様が法令を遵守し、安全な工事を遂行するための一助となることを目指します。

アスベスト法改正の全体像と重要な施行日

アスベストに関する法規制は、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など多岐にわたります。これらの法律は、アスベストによる健康被害の深刻化と新たな問題点の浮上に対応するため、継続的に見直しが行われてきました。特に近年では、アスベストの飛散防止対策を一層強化する目的で、大規模な改正が実施されています。

なぜアスベスト規制が強化されたのか?法改正の背景

アスベストは、耐熱性、耐薬品性、断熱性、防音性などに優れ、安価であったため、高度経済成長期に建築材料や工業製品に大量に使用されました。しかし、その繊維を吸入することで、肺がん、悪性中皮腫、石綿肺などの重篤な健康被害を引き起こすことが判明しました。これらの疾患は潜伏期間が長く、発症までに数十年を要することから、アスベストの使用が禁止された後も、過去に吸入したアスベストによる健康被害が現在も発生し続けています。

従来の規制では、主に飛散性の高いアスベスト(レベル1、レベル2建材)が対象とされていましたが、飛散性が低いとされてきたアスベスト含有建材(レベル3建材)からの飛散や、事前調査の見落とし、不適切な作業によるアスベストの取り残しなど、新たな問題が浮上しました。これらの課題に対応し、アスベストによる健康被害を根絶するため、規制のさらなる強化が不可欠と判断され、一連の法改正へと繋がりました。

2021年4月1日施行:大気汚染防止法改正による規制強化のポイント

2021年4月1日には、大気汚染防止法が改正され、アスベスト飛散防止対策が大幅に強化されました。この改正の主なポイントは以下の通りです。

・ 規制対象の拡大: これまで規制対象外であった石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。これにより、これまで規制の網から漏れていた建材からのアスベスト飛散防止が図られることになりました。

・ 作業基準遵守義務者の拡大: 解体等工事の元請業者だけでなく、下請業者も作業基準の遵守義務を負うことになりました。

・ 発注者への作業結果の報告: 元請業者は、アスベスト除去等作業の完了後、その結果を発注者に書面で報告することが義務付けられました。

・ 事前調査結果の報告: 一定規模以上の解体等工事を行う場合、元請業者はアスベスト事前調査の結果を都道府県等に報告することが義務付けられました。

・ 直接罰の新設: 違反行為に対する罰則が強化され、直接罰が新設されました。

この改正により、アスベスト含有建材の解体・改修工事における飛散防止対策がより厳格化され、発注者から元請業者、下請業者まで、関係者全員の責任が明確化されました。

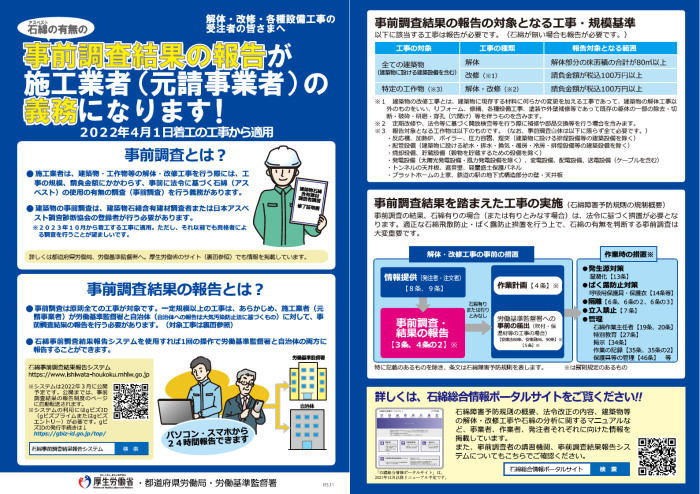

2022年4月1日施行:石綿事前調査結果報告の義務化

2022年4月1日からは、大気汚染防止法に基づき、一定規模以上の解体・改修工事を行う際に、アスベストの事前調査結果を都道府県等に報告することが義務付けられました。これは、2021年4月1日施行の改正大気汚染防止法で定められた事前調査結果報告義務の具体的な運用開始を意味します。

報告の対象となる工事は以下の通りです。

・ 建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上)

・ 建築物の改修工事(当該工事の請負金額が100万円以上)

・ 厚生労働大臣が定める工作物の解体工事又は改修工事(当該工事の請負金額が100万円以上)

この報告は、石綿事前調査結果報告システムを通じてオンラインで行うことが可能です。報告義務を怠った場合、罰則の対象となるため、対象となる工事を行う事業者は注意が必要です。

2023年10月1日施行:有資格者による事前調査の義務化

2023年10月1日からは、石綿障害予防規則の改正により、建築物等の解体・改修工事におけるアスベストの事前調査を、有資格者が行うことが義務付けられました。これは、アスベストの見落としや不適切な調査を防ぎ、より確実な飛散防止対策を講じるための重要な改正です。

事前調査を行うことができる有資格者は以下の通りです。

・ 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

・ 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

・ 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅等の事前調査に限る)

・ 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

この義務化により、事前調査の質が向上し、アスベストの飛散リスクが低減されることが期待されます。対象となる工事を行う事業者は、必ず有資格者による事前調査を実施しなければなりません。

解体・改修工事におけるアスベスト事前調査の義務と流れ

アスベストの事前調査は、解体・改修工事におけるアスベスト飛散防止対策の第一歩であり、最も重要なプロセスです。法令で義務付けられているこの調査を適切に行うことで、作業員の安全確保と周辺環境への影響を最小限に抑えることができます。

事前調査の対象となる工事と範囲

アスベスト事前調査の対象となるのは、建築物や工作物の解体工事、改修工事、そして建築設備の取付・取外し・修理等の工事です。工事の規模や種類にかかわらず、原則として改修等の対象箇所全ての材料に対し、事前調査を行う必要があります。特に、エアコンの取付や壁紙の張替え、外壁工事や塗装、賃貸物件の原状回復工事といった小規模な工事であっても、アスベスト含有建材が使用されている可能性があるため、事前調査は必須となります。

事前調査の種類と実施方法(書面・目視・分析)

事前調査は、主に以下の3つの方法を組み合わせて実施されます。

1 書面調査: 設計図書や竣工図、過去の改修履歴などの書面を確認し、アスベスト含有建材の使用場所、建築物の設置時期、使用されている建築材料の種類などを特定します。石綿含有建材データベースやメーカー情報も活用し、アスベストの有無を確認します。

2 目視調査: 書面調査で確認した情報に基づき、現地で建築材料に印字された製品名や製品番号などを網羅的に確認します。書面情報と異なる点がないか、実際にアスベスト含有建材が使用されている可能性のある箇所を目で見て確認します。

3 分析調査: 書面調査や目視調査でアスベスト含有の有無が判断できない場合、疑わしい建材の一部をサンプリングし、専門の分析機関に依頼してアスベストの有無を詳細に分析します。ただし、分析を行わずに「石綿有」とみなし、法令に基づく措置を講じながら除去作業を行うことも可能です。

これらの調査結果は、調査結果報告書としてまとめられ、施工業者(元請事業者)は発注者へ報告し、3年間保存する義務があります。

出典:群馬労働局(年不明)「アスベスト(石綿)情報」https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/asbestos.html

有資格者による事前調査の重要性

2023年10月1日以降、アスベスト事前調査は有資格者による実施が義務付けられました。これは、アスベスト含有建材の特定には専門的な知識と経験が必要であり、誤った判断が重大な健康被害や法令違反に繋がるためです。有資格者は、アスベストに関する専門知識、調査方法、法規制に関する深い理解を持っており、正確かつ適切な事前調査を行うことができます。

有資格者による調査は、アスベストの見落としリスクを低減し、その後の除去作業の計画を適切に立てる上で不可欠です。これにより、作業員の安全確保はもちろんのこと、周辺住民へのアスベスト飛散防止、そして工事全体の円滑な進行に貢献します。

事前調査結果の報告義務と報告システム

一定規模以上の解体・改修工事を行う場合、施工業者(元請事業者)は、事前調査結果を労働基準監督署と都道府県等に報告する義務があります。この報告は、厚生労働省が提供する「石綿事前調査結果報告システム」を通じてオンラインで行うことが推奨されています。このシステムを利用することで、24時間いつでも報告が可能であり、報告漏れを防ぐことができます。

報告対象となる工事の具体的な基準は以下の通りです。

・ 建築物の解体工事で、当該工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上

・ 建築物の改修工事で、当該工事の請負金額が100万円以上

・ 厚生労働大臣が定める工作物の解体工事または改修工事で、当該工事の請負金額が100万円以上

これらの基準に該当しない小規模な工事であっても、事前調査自体は義務付けられています。報告システムを利用する際には、GビズIDの事前登録が必要となるため、早めの準備が重要です。

アスベスト含有が判明した場合の措置と注意点

事前調査の結果、アスベスト含有建材が確認された場合、その種類(レベル1、2、3)に応じて、適切な措置を講じる必要があります。特に飛散性の高いアスベストについては、厳重な管理と作業計画が求められます。

レベル1・2建材が判明した場合の届出と作業計画

レベル1(石綿含有吹付け材)やレベル2(石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材)のアスベスト含有建材が判明した場合、その飛散性が高いため、工事開始14日前までに工事に関する計画の届出が必要です。施工業者(元請事業者)は、労働基準監督署へ「建設工事計画届」または「建築物解体等作業届」を提出します。また、発注者は、地方自治体(都道府県庁または大気汚染防止法政令市)へ「特定粉じん排出等作業実施届出書」等を提出する必要があります。

これらの届出に加え、作業計画の策定も不可欠です。作業計画には、アスベストの除去方法、作業員の保護具、飛散防止措置、廃棄物の処理方法などを詳細に盛り込み、関係者全員が共有・遵守することが求められます。

レベル3建材への対応と条例による規制

レベル3(スレート、Pタイル等その他の石綿含有建材)のアスベスト含有建材は、比較的飛散性が低いとされていますが、2021年4月1日の大気汚染防止法改正により、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。そのため、レベル3建材であっても、適切な飛散防止対策を講じる必要があります。

また、一部の地方自治体では、条例によりレベル3建材についても届出や報告を求めている場合があります。工事を行う地域の自治体の条例を確認し、必要な手続きを漏れなく行うことが重要です。

アスベスト含有建材の除去工事においては、作業員の安全と周辺環境へのアスベスト飛散防止を徹底するため、厳格な作業基準と安全対策が義務付けられています。主な対策は以下の通りです。

・ 石綿作業主任者の選任: 石綿除去工事を行う現場には、石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮、保護具の使用状況の監視などを行わせる必要があります。

・ 特別教育の実施: 作業に従事する労働者に対しては、アスベストに関する特別教育を実施し、アスベストの危険性、作業方法、保護具の使用方法などを周知徹底させます。

・ 飛散防止措置: 隔離養生、負圧除じん装置の設置、作業場所の湿潤化、HEPAフィルター付き真空掃除機の使用など、アスベストの飛散を最小限に抑えるための措置を講じます。

・ 保護具の着用: 作業員は、防じんマスク、保護衣、保護メガネなどの適切な保護具を着用し、アスベストの吸入や付着を防ぎます。

・ 廃棄物の適正処理: 除去されたアスベスト含有廃棄物は、特別管理産業廃棄物として、法令に基づき適切に梱包し、許可を受けた処理業者に委託して処理します。

これらの作業基準と安全対策を遵守することで、アスベストによる健康被害のリスクを極限まで低減することができます。

法令違反に対する罰則とリスク

アスベスト関連法規に違反した場合、事業者や建築物の所有者には重い罰則が科せられる可能性があります。例えば、事前調査の未実施や虚偽報告、作業基準の不遵守などに対しては、罰金や懲役刑が科せられることがあります。また、行政指導や業務停止命令の対象となることもあります。

罰則だけでなく、法令違反は企業の社会的信用を失墜させ、風評被害や損害賠償請求に繋がるリスクも伴います。アスベストによる健康被害は、一度発生すると取り返しがつかないため、法令遵守は企業の社会的責任として極めて重要です。

まとめ:アスベスト法改正への適切な対応で安全な工事を

2022年を中心としたアスベスト関連法改正は、アスベストによる健康被害を根絶し、より安全な社会を実現するための重要な一歩です。特に、2021年4月1日の大気汚染防止法改正による規制対象の拡大、2022年4月1日の事前調査結果報告の義務化、そして2023年10月1日の有資格者による事前調査の義務化は、解体・改修工事を行う全ての関係者に大きな影響を与えます。

これらの法改正のポイントを正確に理解し、適切な事前調査の実施、有資格者による調査の徹底、アスベスト含有が判明した場合の厳格な作業計画と安全対策の遵守が不可欠です。法令を遵守し、アスベスト飛散防止対策を徹底することで、作業員の健康と周辺環境を守り、安全で安心な工事を遂行することができます。アスベストに関する最新の情報を常に確認し、適切な対応を心がけましょう。

参考文献

・ 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「小規模工事等の着工前に必要な手続きについて」

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/procedures/

・ 環境省「改正大気汚染防止法について(令和2年)」

https://www.env.go.jp/air/post_48.html